目の前の自然の、自分だけの意味を問いつつ

| 新十津川の丸太小屋に独りで住む老人を、若い写真家が時々訪れて写真と実話で描いた『庭とエスキース』という本を読んでいた。ちょっと不思議な気もする本だが、著者が老人と向き合う姿勢が、わたしが勇払原野の自然に向き合うスタンスとよく似ていて、その意味を考えていた。得体のしれないやや変わった老人が語る世間や農業や自給自足や理想は割とあるつぶやきでもあるので驚かないのだが、それが若いクリエーターにとっては興味津々なのであった。 この構図は、わたしがこの辺なら、あるいは北海道なら結構あちこちにある林や原野を、さも意味ありげに語り綴る行為にそっくりだ。それがどうも自分だけに意味がありそうで、あるいは自分だけが人一倍高く関心を寄せているようだ。これはある種、小さな悟りに近い。なぜなら、おかげで安心して眼前の森羅万象に向き合えるようになったから。そして悟りでもないと、かくも納得して付き合えないと思うからだ。普遍的な真実などとは無縁な世界、いわゆる正真正銘の思い込みに違いない。だがそれでよい。しかもそれがよい。 |

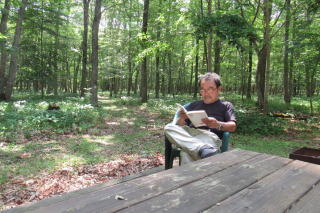

| 「老人と沼」、さまざまの風景 2025/07/01 tue くもり時々晴れ 29℃    先日刈り払い時になくしてしまった高価な補聴器を、朝から金属探知機を使って「探索」した。しかし2時間弱の慎重な努力は報われず、反応するのは落葉や地面に埋もれたコーラの空き缶や腐食した缶詰ばかりだった。 金属探知機を草むらにかざしている間に、2グループ5人の中高年男女が岸辺にやってきてすぐ湖面から声が聞こえた。船出したジュンサイ採りの人たちだった。その段取りのよさとスピード、通いなれた熟練者の技である。そのうちのひとり(上の写真)は淡々と作業を始めて、話しかけるいとまのなかったが、どこか話を聞いてみたい気がした。この光景は、まるで「老人と沼」と題した祈りのような静穏。沼は、ヘミングウェイの大洋とは真逆の陰々滅滅たる世界のようだが、東洋的でこれもいい。 折からの猛暑で、昼頃には小屋に戻ったが、そこはますますフタリシズカの群落が広がる別世界であった。「フタリシズカは残す」と決めてから、まったくその通りとなった。そこでわたしは小屋の外で読書にいそしんだ。静かで虫もおらず温度は木陰で適温だった。リードで書いた『庭とエスキース』の老人ではないが、ひとりのこの環境は色々なことを学ばせる。静穏はここにもある。 思えば歳相応か、スタミナ切れ 2025/7/5 sat くもり 29℃    ささみちフットパスの刈り払いに2時間弱かかった。途中3回休んだが、どうも体力、持久力とも大幅ダウンしたと痛感する。これでは刈り払いも引退が近いか、と思い浮かんだがいまのところ後継する人がいない、それじゃ駄目だと打ち消した。幸い、蚊がいないから作業はスタミナと温度との戦いだけだ。 小屋に戻って休んでから、次回手掛ける防腐のための廃油塗りの段取りを始める。まずベランダの基礎部分の腐れを新しい丸太で入れ替える必要があって、実際どの程度腐れているのか掘ってみた。見ると全部が崩れる寸前で辛うじて土で固められていた。約30年、木材とは実によくもつものだと感心する。   平木沼アクセスの補聴器探索は、金属探知機を使っての今日が3回目、それ以前は這いつくばって手先で探索を2日したからもう5回目になる。ブザーが反応するのは相変わらず空き缶、缶詰、鉄板、釘、また補聴器と見まごうのはドングリと甲虫の羽ばかり。発芽したドングリと多種の毛虫にこれだけあったのは珍しい。 また這いつくばって林道をこれほど歩いたのは初めてだが、おかげで朽ちていく落ち葉の様子を掌で感じとったのも初である。例年は丁度お盆のころに落ち葉が土に還り黒い地面が見えてくるのだが、落ち葉はもう切れ切れになってまさに朽ちなんとしていた。紅葉して新たに落ちる、いわゆる新生「落ち葉」の2か月前に前年の落ち葉が解け終わるのである。生命とつながる土を一体として感じる珍しい体験だった。 しかし、残念ながら高齢者にとって一か月分の年金相当額もする補聴器はもう断念せざるを得ない。腹が立つので、このまま残った左の補聴器だけで間に合わせられないか、これはメーカーの検査結果もあわせ要検討となる。正直、痛しかゆしで、聴力の減退は、即、認知能力と関係していて認知症を進めてしまいかねないから、聞こえなくてもいい、なんて呑気に嘯いていられないのである。 ベランダの基礎修理へ 2025/07/09 wed 快晴 29℃  新会員 yamaoka 氏から自走式草刈り機を借り受けることになって、薪ヤードでwada さん立会いの下で引渡しと試運転。 農業をやめた方の農業用器具はコモンズのフィールド作業で重宝するものがいっぱいある。折角のコネクションなので遠慮なく借用したい。地域の環境活動というのは基本は持ち寄りと借用だ。 試運転の終わったその足で平木沼のアクセス路で補聴器探索6回目、今回は再度金属探知機と磁石の双方を携えて、いわば最後の捜索。猛暑のなかで昼過ぎまで粘ったが、やはり新たな発見はなかった。 小屋は先日積んだ薪が倒れていてガッカリ。今度は崩壊しないようちょっとした工夫をして結構堅牢に仕上がった。今日の本命の仕事はベランダの基礎部掘り起こし。左右とも掘り下げて電動ドリルで接合部分を外したら当然グラグラとなったが、カラマツ丸太を45cmに切断してあてがい、次回用のスタンバイとした。いよいよ廃油塗布である。 裏山、あるいは里山の山仕事は実に気楽だ。発見が多く、工夫のし甲斐もある。先日読み終えた『庭とエスキース』の弁造さんのように、コツコツ、最後まで小屋周りと林を庭のようにケアするのである。まるで息をするように手仕事を繰り出すのである。 小屋の普請 2025/07/12 SAT くもり 22℃  廃油を使った防腐処理をまずはベランダのみ終えた。階段の手すりの基礎は30年近く持ちこたえたカラマツ丸太を掘り返して新しいものに替えた。次回はテラスも全面廃油をぬる予定だが、この廃油が最も長持ちし効果も高く感じる。しかも無料で分けてくれる方が複数いらっしゃる。  木造の建物というのは耐久性に対して「さすが」と唸る時がある反面、腐朽という特性が悩みの種である。平成9年建築のこのカラマツログハウスもご多聞にもれず。水分が多ければ容易にボロボロになり事実、ベランダの基礎も蟻に食われて惨憺たる状況だ。しかしその処置としてはノウハウが身に着けばつぎはぎでやっていける、というのが木材の強みだ。これもフレキシブル、というのか、とにかく融通無碍である。   小屋入口の看板(上左)も当時はもっとしっかりしてお気に入りの薪のオブジェだった。それが今、単なる腐った薪のくず山に変わった。腐朽して土に還る木材、そしてその集合である林の象徴として、最後まで見届けるのも方法のようにも思う。こわしたり寄せ集めたり再び動かしながら整形もチャレンジしてみたい。このままにしようか、別のデザインにしようか大いに迷うところだ。大きな風景のストーリーがまだ描けていない。 フットパス(上右)は今、急速に落ち葉が解け始めている。いつもはお盆のころの風景が今年は1か月前倒しで進んでいるような気がする。そんななか、この落ち葉の中でモソモソと動いて目立つのがヒラタシデムシである。フットパスの落ち葉腐朽を仕切るスカベンジャーと見た。さらに今年は自宅に運んだ薪にチャイロヒラタカミキリという小さなカミキリが大量に発生していてスズメたちの餌になってていた。シジュウカラではなくスズメが薪小屋の薪の間に入り込むのである。 眼前に展開されるあまり目に見えない小さな生き物の観察は、それだけでも日常を忘れるが維持管理の視点に立てば、人間はエンドレスで付き合わなければならない。しかし、守り手がいなくなり数年もすれば、修理不能の重症になって廃棄処分になるのは世の常だ。まあ、それも仕方がない、それが自然だ、と割り切れば気持ちも平穏のままでいられる。山川草木、鳥獣虫魚の混然一体の中には動きが絶えず、退屈はない。 一帯のシンボルは何か 2025/07/17 thu 雨のち曇り 27℃  テラスの廃油塗布は、2日前からの雨でさすがに無理ではあったが一日延ばしたこの日も、10時過ぎに本降りのような雨が降ったため、丸太小屋で『田園とイギリス人』を読んで小一時間を過ごした。肌寒さを感じたので梯子にかけていた羽毛服を着たせいか、気持ちが良くてそのまま少し居眠りもしたようだ。 雨が上がって、前回ベランダから下に降ろしていたフットパス用のポールや椅子、そして重い焚き火用ドラムをべランダ上に戻した。ドラムは40か50kgもあって、ひとりで持ち上げるのは至難だったがアルミの梯子を使ったりして30分ほどかけて引きずりながら元の位置に据えることができた。 その作業のさなかに、胴の長いハチのような昆虫が死んだ青虫を運び上げ、15cm程離れた穴の中に引きずり込んだのを観察した。デジカメのピント調整にてこずって画像にはできなかったが、なんとも手はずの良い、よく編集された動画のようだった。 胴体の長いハチ、という言葉で検索すると出てきたのが、ヒメコンボウヤセバチ。ジガバチ科ジガバチ属、45mmと長く、穴に引きずり込むのが特徴とある。恐らくこれに近い。一応ここにメモしておくことにした。 だが、すぐあとに大きな羽音を立ててやってきたカナブン(上の写真)はよく観察できた。これも先日のシデムシと同様、落ち葉の下にすぐもぐろうとする。それにしてもなんという色だろう。  そんな観察の後、林道から小屋に入る角のサインをどうしようか思案しながら、腐った薪材を手トビで動かしてみる。腐った材を一掃して新しいサインを立てるのは簡単だが、折角なのだから朽ちた材を活用してなにかできないか。 クリの厚板は年季も出てきたのでもったいないし、朽ちた薪材は、雑木林を象徴するナレノハテではないか…。できればシンボルのようなものをここにセットしたい…。 などと考えながら手トビを動かしているうち、上のような形になった。白樺は白い皮だけが強固で内部はグズグズだから、今にも崩れそうであったが、もう少し使える。こんな時に、厚板を支えるレンガブロックという人工物が頼もしい。朽ちるものと腐れないものの対比をもう少しうまくやれないものか、工夫してみよう。レンガの數を倍に増やしただけでもいいかもしれない。 こんなことをしているころ、つた森山林の北で体長2mの熊が目撃されていたようだ。小屋の前の林道に足跡は確認できなかったから同じ静川でもここは来ていないのだろう。前後で目撃通報はないから、安平川の河川敷を利用しているのだろうか。 山川草木、鳥獣虫魚が混然一体。その陰にバクテリアたちがいることも見逃せない 北海道の森を眺め走る 2025/7/20sun-23wed 快晴、猛暑  年に少なくとも一度は北海道を巡って森を眺めることにしている。 今年は山仲間が持つ十勝清水のヒュッテを皮きりに、屈斜路湖の、遅すぎるFly-Fishng に向かった。学生時代から半世紀も過ぎ後期高齢者に近づくと、自ずと人生を俯瞰することもできるし共有する思い出も多く、話題には事欠かない。翌日の朝、初めてお互いの健康と病の話しになったというのも、集った数人が70を超えてなお、何らかのことに現役で取り組んでいる証しだろうか。普通のおじさんたちは、病気自慢が近況紹介で先に来る。   屈斜路湖のFFは、7月中旬でもモンカゲロウが飛ぶという話をもとに、先に決まっていた清水ヒュッテのプランに便乗させたのだったが、気温33℃前後では無理だったようだ。7/21宿を5時に出たときは気温が25℃ほどだったが、湖岸の仁伏(にぶし)の森の地先では水温が27,8℃、ライズなし。冷水を好むアメマスが移動する棚(層)はもっと深いはずだ。次回のFFは6月にしようと早々に諦めて、せめてもの記念撮影。仁伏の森は結構大木が残っていて、湖に張り出したカシワのようなナラは、特に迫力があった。しかし湖岸一帯は、ところどころに私有地が虫食い状で存在していて、権利関係の看板が乱立している。 ちなみに、わたしが湖岸に入ったところからは、つり人が使ってできたらしい踏み分けがあったので、次回また来るときの目安が出来た。7/20川湯温泉にある環境省のビジターセンターを訪れてフットパスを歩いてみたが、アブが多いので退散。チラ見したアカエゾマツの林は久々の出会いだった。  FFを切り上げて宿の精算を済ませるとき、20年ほど前に泊った、露天風呂の床が玉砂利の旅館のことを聞いたところ、ここではなく廃業した屈斜路湖ホテルらしかった。林の踏査の間に見つけたタモギタケを調理場に見せたら天婦羅にあげて出してくれた思い出がある。 美幌峠も33℃あった。家族にこの涼し気な眺望の画像を送ったら「どこ?」と飛びついてきた。峠を下った美幌町はこの時37℃という北海道で最高の気温を記録していた。  初めての街、陸別。陸別開拓の始祖・関寛斎はオランダ海軍の軍医・ポンぺ・フォン・メーデルフォルトに師事して西洋医学を学び、戊辰戦争では政府軍の軍医となって従軍した。後には徳島で医療を営むのだが、70歳を過ぎて北海道開拓を志し、73歳でここ陸別の開拓を始めるのである。街の中心部にある関寛斎記念館は、このあたりの経緯を詳細に丁寧に展示され、郷土の偉人をたたえるという眼差しがあふれている。この点、萩市の博物館の吉田松陰の扱いと似ていた。(上は記念館のエントランス・アプローチ) 訪問者記帳のノートを開いてみると、半分は本州以西のひとだった。わたしも正確に知ったのは司馬遼太郎の『胡蝶の夢』で、それ以前は聞き流すだけだった。芋づる式に思い出したのが、だいぶ前にベトナムに旅行した時に陸別の商工会の方と一緒になり、その時も関翁の話しがちょっと出た気がする。「みなさんあまり知らないが関寛斎という人が開拓を始めた土地で…」というようなニュアンスで、時あたかも、朝の連続テレビ小説「あおぞら」が終わって間もなくだった。   7/22 の2時過ぎにチェックインしてから、関翁の開拓したという斗満(とまむ)地区に行ってみた。今はきれいに耕作されて往時をしのぶ由もないが、100年前の開拓時代の様子を彷彿とさせる林や防風林は残されている。夫妻が埋葬された土地までは車をおいて、上右の「やちだもの家」(現地の展示室)からは草ぼうぼうの道を草かき分けながら進んだ。 医療系で要職を与えられながら辞退し徳島にこもって困窮民にあつい地域の医療に40年近く取り組んだ。70歳で北海道開拓に挑んでから、開拓地の総面積は数千ヘクタールに達している。次男又一は札幌農学校に進んで開拓に従事するのだが、翁とは運営上で意見が合わず、財産分与でももめたという。翁の方は自死するのだった。 今回の旅行での最大のひらめきは、『人間、最大級のチャレンジは「開拓」ではないだろうか』ということ。 それゆえにヘンリー・デービッド・ソローの『森の生活』は米国の古典の一つであり続ける。『独りだけのウィルダー ネス』(リチャード・プローンネク著)は、アラスカ の森の生活16カ月の記録であり、荒々しい自然と戦い 抜いた50歳の男は英雄として迎えられた。開拓に挑む際のスタートは森の伐採だ。そして孤立無援、孤独との戦い。やがて耕作を始めて軌道に乗るには10年単位の年月がいる。おそらく数世代かかるのだろう。このブログ冒頭のヒュッテも500坪の広さの耕作放棄地で林地に変わっているが、様相は開拓の時代に似る。そこには規模も時代も違うがチャレンジ・スピリットという共通点がある。 ヒュッテで一晩を暮らし、斗満の開拓地を見るにつけ、住むためにはまず森林の開放に挑まなくてはならない。居住まう環境はまず林の征伐(樹木は何も悪事をしていないが)が不可欠で、人の力が林の保育、修景にいたってイヤシロチに近づけることができる。この間、優に数十年を要するが、向きあっている相手環境のステージによって、手始めの営為が異なってくる。これはやったひとでないとスケール感が湧かないかもしれない。 開拓のような状況に踏み込む意思、チャレンジを改めて思い直す800kmの一筆ツアーだった。 |

| 暑さと湿度でストップ 2025/07/26 SAT 小雨のち曇り 26℃ 道東への旅行で10日ぶりの小屋番となった。やっと普段通りの気温に戻ったがこの数日は35℃前後で、エアコンがなければたいへんだった。小屋では、リーフレット(使用後落ち葉をかけるトイレ)までの残りの林道を刈り払って、入口のサインは余ったブロックと煉瓦で上に持ち上げた。これだけでTシャツを交換。 暑さで何もやる気が起きない。廃油をぬろうと思っていたテラスはまだ濡れているしテーブルの防腐処理も延期だ。テラスは幸い蚊もいないし暑くない。読書に当てる。2時過ぎ、遠浅の作業場によって、oyama,tomi-k,urabe,naka-s の面々と歓談、書類引継ぎして帰宅。 画像なし。 小屋のテラスに廃油塗る 2025/7/31 thu くもり 29℃  ベランダと土台に廃油をしみこませた(7/12)後、雨や道東の旅行で、もう一つの対象「テラス」が伸び伸びになっていた。それがようやく、可能になり3時間近くかかって終了した。テーブルにはクレオパワーを塗った。 里山や雑木林には人工工作物が良く似合う。人工のものがあってはじめて自然が引き立つともいえる。また小屋のような工作物ならば、押し寄せる一方の自然からのシェルターにもなる。自然はいつもいつも融和的とは限らないのである。  いつものように小屋で読書の時間をとったあと、大島山林に向かい林内散策。 わたしの歩きは今も walking pole 2本は欠かせない。まだ刈り払いは完全には済んでいないが、歩くのに不自由はなく歩いてさえいれば蚊は寄り付かない。光が射しこむ雑木林の画像は光のインパクトが強くてうまく再現が出来ないが、実物はもっと美しい。草は部分的に結構伸びてきた。そこはかとなく刈ってある、というのが管理側の人的事情を物語っている。  コナラのシンボルのそばに落ちた残骸。 腐れ始めていたハンノキの一部が崩れ落ちたようだ。記念のオブジェとしてそのままにしておいた。森づくりに力を注いできた林を巡る楽しさは抜群だ。ヒグマの心配を忘れていた。 林から退散 2025/08/03 sun 晴れ 32℃ 小屋30℃  今日の雑木林にはひょっとしたら樹陰というものがあって、エアコンなしで快適な状態になっているかもしれない、という期待はもろくも外れて、酷暑だった。どちらかといえば小屋の室内の方が温度は低いが、テラスの方は時折風が吹く。外の仕事は一切やめにして、ここテラスで小一時間読書に入った。 双眼鏡で木々の梢を観察すると、土用吹きと呼ばれる再度の若葉が萌え出ていて、やや古い葉の中にはもう茶色がかったものもある。ただ、人びとが不快を感じるこの温度と湿度を樹木たちは好んでいるように見え、ここぞとばかり生きようとしている炎のような気を感じる。  一方、林床は今、落ち葉が分解しているさなかである。次第に土の色が見えてきている。少しでも風があればフットパスを歩くつもりで来たが、それも諦めた。8月のこの暑さで、わざわざ汗をかく必要はない。頭をかすめるのは、早く薪を焚く季節が来ないか、だ。 薪といえば、山仲間から薪に関する手頃な本がないかと照会が来たので、ノルウェーのラーシュ・ミッティング著『薪を焚く』を筆頭に推薦した。あらためてこの本を頭から読んでみると、プロローグで名言に再会して、また読む気になった。 早々に帰宅すると、玄関に置き配があり、中身は清和研二著『自然に倣う広葉樹の森づくり』だった。興味ある分野の、いつか来た道のような慣れ親しんだテーマの2冊が、明日からの読書のメイン部分を占めることになる。好奇心や究めたい心があるうちは、素直にその欲求にこたえようと思う。 熱帯雨林もかくや?! 2025/08/09 sat くもり 26℃ 2日前に久々に強烈な雷雨があり、車中で、これで秋になるな、と思った。案の定、翌日からは少し過ごしやすく感じるようになっている。このままでは今年装備したエアコンを十分使わないうちに薪ストーブの時期がくる。  朝早いうちに大島山林を歩いた。雑木林の中は秋に向かったわけでなく、気温こそ25℃を少し上回る程度だが熱帯雨林と見まごう程の湿度だ。赤道近くまで行ったことはあるが森を歩いて味わった記憶があるのはハワイの、年間雨量5000ミリという山間の渓谷だった。北海道が熱帯とは思いたくないが、今日の大島山林はまるでそんな感じだ。 普段見かけない異様な植物はヤマゴボウ。草丈は2m以上あり、盛夏に毎年、コナラのフットパスの丘ルートで出会う。中国原産。ヨウシュヤマゴボウは花が薄紅が混じるというから、白花のこれはヤマゴボウだろう。   また、いまどき最も目立つのはスドキの白い花。この花がやがて綿毛で飛散すれば自生地を広げるのは当然だ。ササをしのぐ勢いというのはわたしにとって都合が良い。目立つ花は、赤い花のミズヒキ、黄色のキンミズヒキなど。他にもイヌタデなどタデ科の植物がフットパスに多い。 遠浅から静川に向かう。静川の小屋でもやはり26℃、蚊はおらず。時々薄日が差したり小雨が降ったり。そんななか、テラスで司馬遼太郎の『土地と日本人』(対談集)を読む。かりそめのコモンズを運営する側の一人として、土地は誰のものか、という大きな命題を考えながらこの本を開くのももう3回目だ。乱雑な付箋が、この本の醍醐味を見せつけている。 小屋から砂利道の市道を通って弁天に向かった。ほとんど車が通らない田舎道だが凸凹がなくて良くなっている。木立の中に南東ものエゾシカが草を食べていた。かつての耕作放棄地の多くは広大なブロッコリー畑になっていて、なんだか不思議な空間だ。 |

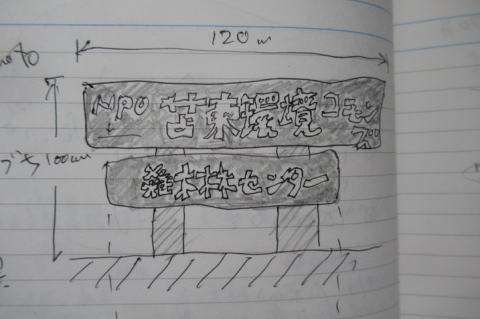

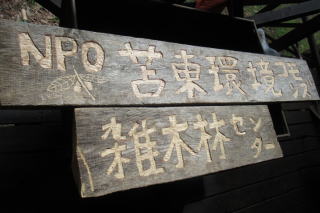

| サインの木彫りを始める 2025/08/13 wed 晴れ ベランダ30度 小屋内部26℃   やはり、エントランスのサインを新しくしたい。そこで昨夜上左のような大雑把な案を描いて今日早速始めることとした。林は風がそよとも吹かず蒸し暑い。さいわいにもフットパスの草が延びず、刈り払いの作業はしなくてよい。  昔、厚真のHさんに寄贈してもらった長椅子用板を切って、文字のあたりを付けた。娘が小学校の時に使った彫刻刀と平刀のノミ、それに深彫り用にとドリルを持ち込み早速彫り始めてみた。しかしこの道具なら浅く彫っても丸二日かかる。もう少し大きな丸のみと、ドリルのアタッチメントに工夫が必要だ。土台をどうするかも要検討だ。  刈り払いの必要はないとわかったが、夕方、フットパスを一回り。陽ざしは強い。いつものように大鎌と枝拾い用の杖を持参。鳥もセミも鳴かない静かな林だ。湿気がムンムンというのはもちろん擬態語であり、わたしの耳には生来の耳鳴りだけが聞こえる。 森づくりに集う人たち 2025/08/17 sun 曇りのち雨 26℃ ■山仕事の現場  隣の厚真町では、環境保全林のあらたな保育修景に取り組むという。その参考に苫東方式の森づくりのレクを受けたいと、朝8時半に若者7人が小屋に集合した。ガイダンスののち質疑と意見交換をし、10時過ぎ、育林コンペ、大島山林の作業地を巡って、お昼頃に町の保育修景の予定地に着いた。 実地を積んできた若いメンバーが一定の問題意識を持って志向する森づくりを語るのは、楽しく、こちらもいろいろためになる。そしてこれは希望の種を含んでいる。(以上は、「日々の迷想」から、一部加筆修正)  育林コンペのエリアで、「厚真森林結びの会」の作業跡(昨年から会員のSさんが単独引継ぎ)など各チームの仕上がりをお互い寸評などしたあと(この項のトップ写真)、大島山林に移動してシカの食害試験地で、一部終わったばかりの除伐の跡をみる。 若い人は萌芽と実生の更新の底ヂカラを感じられたかどうか。実務するプロたちは初めてみる大島山林の経過と現状を、自分の関わる林と比べてどう見たか。よその山を見学することは、山を育てるものにとって、なにがしら収穫になる発見があるものだ。わたしなど、どういう訳か謙虚にみつめて何かを発見してきた。  シンボルツリーのドロノキに立ち寄って、最後は、昨秋実施した小面積皆伐の更新結果を確かめた。ナラの旺盛な萌芽更新と、それに負けない実生の多さに一同驚いていた。昨年はドングリの豊作の年だったから、特に実生の芽生えが目立っている。もちろん、コブシも多く、沢地という場所柄、母樹の多いヤチダモの実生も目立っていた。皆伐によるギャップの変化などをこうして大勢で発見を述べ合う機会は、知らず知らずのうちに山の見方の勉強になる。 ■美しい林を創る経験を伝え、聞いてもらう喜び 前日、この日のレジメを作りながら様々なことを思い出していた。保育の動機、50年前の林の様子と現況、生来を担う樹木と伐倒するものの選木、本数の仕立て方など。放置しても70年ほどすればそれなりの雑木林になる(現況がそれを証明)、自然淘汰させて林内で腐らさず、面倒だがスノモや人力で運び出して使い切るという手間もわかってもらえたようだ。「よくこんなにきれいに運び出しましたね」、と。 最後に強調したのは、これからは土地と林を所有し独占するのではなく、所有者と仲良くしてギブアンドテイクの関係を創って枯れる前に収穫させてもらうこと、そのために実力と誠意とコミュニケーション能力が求められる、などと話した。 わたしが山登りを通じて森林を見始めたのは、大学に入って北海道の山に関わりだし、森林美学に興味を持ちだしたころからで、勇払原野に限ってもすでに半世紀になった。その間、国内外で森林の風致体験に精をだしたのもずいぶん肥やしになった。 そんなある日、『森林風景計画』という田村剛氏の著書に出会い、「地域の森林風景計画はもっとも風致体験に富んだものに任せて良い」という趣旨の言葉に出会い、やや自信をもって自分の担当範囲で実践してきたつもりである。振り返ればずいぶんといい加減な人生を送ってしまったと後悔ばかりしているが、こと林を美しく育てたいという自分のミッションについてだけは、誠心誠意向き合い真剣だったと思う。 そんな一介の年寄りの経験談に、真摯に耳を傾けてくれる地域の人たちがいることは、正直言ってこれに優る歓びはない。自分がそうであったように、それぞれの森づくりにきっと何かしら役立つこともあるだろうと期待も予想もできる。林を丁寧に育てることは小さな手仕事の連続であるが、山仕事は教えられることも、手応えもしっかりしている。そこ先には薪づくり、薪ストーブのやや哲学的でもある暮らしが続くから、一連の関わりは俗世間を忘れさせる。。 ~~~以下、8/17に用意したレジメ~~~~~ 苫東方式の雑木林保育について ~広葉樹二次林を美しく育て、コミュニティ・フォレストへ、そして薪も~ ●保育の動機 ・やさしいコナラの大木の林を見てみたい きっと美しいはず ・ミズナラ・コナラ林の大きな群落は苫東が日本の北限 → 「 持続させよ!」(苫東アセス) ・あずましい、美しい雑木林の素質を十全に表現(企業誘致にプラス)して森林療法も ・豊川・共栄の農家から町を通じて「ほだ木提供」依頼あり ・カラマツ人工林の徐間伐が一段落していたので広葉樹へ ・現状は混んでいてヤブだらけで入りたくない→ 見通せて安心感を 泥棒が途絶えた ●現況 ・平成2年から雑木林の除間伐試行、苫東らしい手法を模索 ・終戦前後の皆伐跡地、林齢70~80年は、2500~3000本/haだった ・試験的に1500本/ha、のち一部を700本/ha → 最終的にはモザイク皆伐へ ・苫東のサイクルモデルは資料16p ●選木 ・できるだけ皆伐箇所を創らない=「雑木林景観の維持」 → 萌芽更新のため小面積皆伐導入 ・できるだけ枝を集めて手入れの名残を残す cf 林業の伐跡 ・枝は触れ合うと枯れる → 枯れ始めたらどちらかを除伐=誰でもできる除間伐 ↓ 1回目は自動的に現況の半分程度の1500本前後に ↓ 2回目は里山林のように、機会をみて700本/ha ↓ 700本ha でも林内が暗すぎて萌芽更新が不調 かつ、萌芽してもシカとウサギの食害 ●林と土地の扱い ・修景に配慮し林業的収益目指さず ・発生材の利活用サイクル、フットパスを開設し町民利用 ・対所有者:美しい、インダストリアルパーク目指す一環として + アセス「ミズナラコナラ林の保全」 ・所有しないでコミュニティ・フォレスト、コモンズ(共有)風に ・所有者といい関係を創る(そのために、技術スキルアップと安全確保、信用、アカデミズム、発信力) ・多様な主体(町内会、育林コンペ、視察者対応、資材提供者、学会への参加など)との関係維持 木彫り、本格的着手を断念 2025/08/20 wed 晴れのちくもり 30℃  クラフトマンMさん宅によってノミを借りた。ほぞを彫るものまであるので、もう道具に不備はない。さっそく始めたものの今日もそよとも風の吹かない30度である。写真に見える進行具合は前回のままのものだが、このあと「林」の一字を仕上げたところで次の用事で時間切れとなった。暑さで逃げたいところだったので丁度良かった。 ノミの仕事は、ログハウスを作る時にめざめたが性分に合っているようだ。昔々、なりたい職業はと問われて建具職人と公言していたのもどこか関係あるかもしれない。打ち込めるのである。左甚五郎や仏師の姿にもすこし憧れがある。これから1か月ほど、楽しみである。 落ち葉が解ける 2025/08/23 sat 29℃ 小屋内22℃  フットパスの土が見え始めた。いつものようにお盆を過ぎて昨年の落ち葉が完全に分解されて土になろうとしているのである。そこへ白や黄色のキノコが出始めた。テラスのそばのコシアブラには蜘蛛の巣状のマユがかかった。隣にはヤマグワの木があって、もしや天蚕かなと思ったが、あれはたしかピンク色だったと思うからまた別物だろう。  看板の木彫りを本格的に始めた。11時から3時まで、例によって昼ごはんは食べないから水を飲む休憩ぐらいでずっと彫りっぱなしだ。刃物なので手先に熱中しているせいか休まないで彫り続ける。その間、頭の中は空っぽかと思いきや、それどころか煩悩で満たされている。普段こんなことを気にしているのか、ずいぶん不平不満みたいなものを持ち運びしてるな、とか木彫りは久々の内観の時間でもある。  木彫りを終えると少し陽が傾いているような頃合いだったから、枝拾いがてらフットパスを回る。先週はここから1,2kmの高規格道路でヒグマが車とぶつかったという報告があるので、このあたりに逃げ込んでいる可能性も十分ある。いつもどおりポケットサイズのクマスプレーとホイッスルを持って歩きはじめる。落ち枝片付けとともに、実はぬかるみの足跡確認も大事な情報収集だ。幸か不幸か、サインはない。 一方、8月に入ってから人の出入りは全くない。聞こえるのはカエルの声ぐらいで鳥もほとんど鳴かない。ベランダに廃油を塗ったせいか、タヌキやアライグマもそこでちゃっかりフンをしたりすることもなくなった。林道でシカの群れが行きかうだけで、林はずっとひとりだ。それでなくとも世間から隔絶された観のある小屋の環境だから、自分の属性というのが益々消えて、家族も友人知人も山仕事のことも忘れている。本を開けばすっかり没入している。 そんな状態が当の本人にとってなにか林や小屋による癒しになっているのか、それはよくわからない。『庭とエスキース』の弁造さんがいうように単なる年寄りのボンヤリ時間、というのが一番当たっているかもしれないが、勤め人などはいまや、このボンヤリだって難しいのだろうから、幸いにもここにいる時間は心身を開放していることだけは間違いなさそうだ。ボンヤリは年の功、あるいはご褒美である。口の悪い人は、簡単にボケと言うかもしれない。 季節は崩壊したのか 2025/08/27 wed くもり 二十九℃、中二十六℃ ■草伸びず、蚊もいなくて   小屋について早々に木彫りに着手。 苫東環境コモンズのうち特に画数の多い「環」と「境」という字を彫るだけで2時間以上かかった。仕上げのことまで考えると、半端でない手間である。先日からこれをどんな台に乗せるかを思案中だったが、ふと、脇にある枕木のミニテラスを分解することを思いついた。長さ210cmの枕木が10本あるので、これを加工してみよう。枕木は苫小牧西港の線路に敷かれていたもので、瞑想のためのテラスを作った時に調達したもの。このごろ軽トラの搬出時に邪魔になるようになって再利用先を探していたからちょうど良かった。隣に大きなテラスができているので遅くなった役目交代でもある。 2時半、枝拾いスティックを持ってフットパス1周。ヒグマ情報はないし足跡サインもない。草はほとんど伸びていない。高温の夏ばかりが極端に長くなり、快適な春と秋が短くなったことから「季節崩壊」なる言葉が使われるようになった。そうなればアレモコレモ季節崩壊の結果に見えるが、そこはそこ、目にはしかとはみえねども、朝方は涼しくなり秋の足音は聞こえる。一喜一憂することなかれ。 ■ササの絨毯  何年か前に作った尾根の上の小径が快適だ。ミヤコザサがモノトーンを形成して芝状に見える。カラマツ造林地の失敗のせいで混交林になっている。 雑木林を歩くときは、ヒグマとの遭遇の可能性は常に感じているので、だいたい2回に一回はクマスプレーを持参する。実際は道内各地の山でもよくコールをかけたので山行日数の割にヒグマとばったり出会うことはなかったが、この林も実はそれで充分だ。だからしばしば持参を忘れるのだ。 むしろ、出会いの心配もしながら林を歩く方が、「勇払原野の産土(うぶすな)」を感じることになるので好都合のようだ。気にかける何かがあれば、神経が研ぎ澄まされ周りにとても敏感になれると同時に、雑事煩悩をきれいに忘れる。 木彫りといい雑木林散策といい、生活になくてはならない道楽と養生になっている。今日のこのひと時にに感謝しつつ。ハンドメイドの至福だ。 回想と後悔の木彫り時間 2025/08/31 SUN くもり 26℃ 中24℃ ■シニアワークの中間ゴール   看板は予定の文字をすべて彫り終えて、先日思いついたハスカップのシンボリックデザインを最後に描き加えた。帰り際に、クレオトップで全面に防腐処理をして次回、彫りこんだ文字部分にペンキを塗りこむ予定。正面に掲げていた 「TOMATOH 雑木林ケアセンター」の縦看板も取り外し、「ケア」はもうやめて「雑木林センター」とだけ裏面に彫り直すつもり。もちろん、看板のトップには建築当初の「TOMATOH」は赤ペンキで踏襲するつもり。小屋の来歴を示す数少ない証明であるから。 看板を架ける土台の枕木を分解してみて恐る恐る腐敗具合を見てみた。苔だらけになっていたテラスは土まみれでもあったが10本のうち半分以上は十分使えそうである。30年近くびくともしない枕木とはさすがというほかない。しかし1本が50~60kgもあるので加工と運搬が課題だ。それにこの泥はデッキブラシで洗う必要もある。 2年前から始めたシニアワークの中心は、この静川の小屋周りの里山景観形成で、そのベース基地となる小屋は丸太の防腐処理、採光のための窓づくり、小屋内外の整理と断捨離、ベランダとテラスの廃油処理と年々着々と進んできた。そして夏からは入口のサインのリニューアルに取り組んでいるのだが、コモンズの看板を彫りこんでクラフトっぽく作るのは初めてだから、ちょっとした節目にあたる。これも勇払原野とコモンズが呼び込んだ縁なのだろうと、少しだけグレードを上げて上等なものに仕上げようと彫りをしながら思う。 座ったまま手だけ動かし彫り続けていると、やはり諸々が空っぽになった頭に浮かんでは消える。今日は若いころの生意気で、あまり上司の言うままにならない偏屈なわたしを、代々の出向者の上司各氏の半分はきっと「扱いづらいやつだ」とみなして蔑んだだろうと思われるが、そんなシーンが次々に思い浮かび、いやいやそれだけでない、少しは明るい思い出はないのか、などと意図し辛うじて探しあてたり、ノミとハンマーをたたきながらそんなアソビをしていた。実はそればかりではない。失敗、不義理、落第やクビ宣告、洪水のように押し寄せる悔いに押しつぶされそうになりながら、まるで六根清浄を祈るようにノミの時間は過ぎた。 こんなことをして残る色相は、後悔、自省などのグレイであるのは言うまでもない。いまさらどうすることもできないが、申訳なかった気持ちをもちつつ、その反骨と偏屈で辛うじて今がある、などと負け惜しみを言うのである。勝手なものである。これらはもう数十年も前の話しだから、そろそろ許してもらおうと虫のいいこともすっかり思い描き始めている。 ■林は美しいか    防腐処理を終えたらもう3時を過ぎていた。早速林道の水溜まりでヒグマなどの足跡観察をし、枝拾いをしながら今日は北に向かって行き、帰りは「奥のささみち」のパスを戻って来た。 わたしには四季折々に出会う勇払原野の、特に手掛けてきた里山の風景がいつも美しく映る。小屋はといえば、狭くて雑然としている資材置き場だが、やっぱりあずましい。想像するに多くの人は「雑木林だより」に載せてきた林の画像などをもし見たとしても、「それがどうした?」という感慨を持つのではないかと思うし、それも無理はなく当然だとも思える。快不快、美醜の受け止め方は、見る側の履歴が大いに左右するだろうからである。そのひいき目を除いても、雑木林の四季は限りなく美しく映る。だから2025年の正月から今日まででも小屋に来て過ごした回数はすでに60回を越えるのである。 今日も小屋周りをたむろしながら、この秋にはどの木を抜いてみようか、その際どこを運搬するといいのか、そのためにはあの〇〇〇とあの〇〇〇は掛かり木になるから一緒に抜き切りしよう、などと見ながら、樹冠が開いた空をイメージするのである。 気が削がれて 2025/09/04 thu くもり時々晴れ 26℃ 中22℃ ■自然が嫌われる理由  いよいよ、文字を塗り始める…、予定だったが思わぬ伏兵がいて予定変更。 いよいよ、文字を塗り始める…、予定だったが思わぬ伏兵がいて予定変更。まずテラスにはコシアブラの葉っぱに着いた大量の巣からこれまた大量の黒い毛虫が降りてきて椅子もテーブルも毛虫だらけになってしまった。糸を引いてブランコのように降りてくるのは目に見えない蜘蛛の糸のようなものが顔にかかる。 テラスを諦めてベランダに陣取ろうとしたら、そこにはアライグマかタヌキの糞が大小4つ残されていて、臭い。スコップで丁寧に掬い取り跡形もなく捨て処理したが、文字描きに集中しているとプンと匂う。 さらについに蚊が出てきた。どうも場の雰囲気は字を描く作業をやめろということのようである。 気が削がれる、まさにケガレチ的状況である。自然がありのままのいつもの姿を見せただけだから驚きはしないが、人間側はこれにうまく適応しなくてはいけない。面倒なことだが言ってみても仕方がない。これが女性が最も嫌う状況だ。男はたいてい仕方なく除去し、あるいは逃げ、まるでそれがジェンダーの役割のように終わるのを待つ。 そこで気分を変えて、看板を架ける枕木の、腐れがなく比較的きれいなものを選んで持ってきたデッキブラシで汚れを落としてみた。  これなら立てても四方見も良いというものを二本(向かって右)選んで、寸断の目途を付ける。チェンソーで伐ると、結構砂を噛んでいるため途端に切れ味が悪くなるので、切断箇所は一度水洗いをした方がいいかも知れない。 これなら立てても四方見も良いというものを二本(向かって右)選んで、寸断の目途を付ける。チェンソーで伐ると、結構砂を噛んでいるため途端に切れ味が悪くなるので、切断箇所は一度水洗いをした方がいいかも知れない。■腐朽するものは積んではいけない たかが看板のリニューアルだが、前裁きがいくつか残っている。その一つは現在の看板をこれまで彩っていた薪の小棚を撤去することである。新しい看板には整頓された、絵になるステージを用意してあげようと思えば、かつてはいい引き立て役だった薪も今や腐れ崩れるところだから、お役御免。まずもって風景から削除しなくてはいけない。移動の場所は近くの古いナラの木の下に決めた。ここは腐朽した太枝が2本あるところで、いずれ枯れた結構な枝置き場になるはずだから。今日は一輪車で小棚の2/3 を移動した。  写真はその薪のナレノハテ、木材の宿命の図。 変わらぬ教訓は、「木はいずれ腐る」「腐るものは積まない」である。いい面をあえて挙げれば、雑木林の小屋にフィットしたモニュメントになったことのほかは、昆虫やミミズのすみかとなり、そこへ小動物の採餌場となること。しかし6,7年経ってほとんどの栄養を取り去った現在は、蜘蛛やミミズくらいしか出てこなかった。ヘビが出てこなかったのは幸いだった。 看板の仕上げは、そんなわけで字をふたつ白で塗っただけで終わった。9月と10月の10日ほどをかけて、この看板の設置と煙突掃除と、11月からの徐間伐の選木をしておけばよい。追われない里山の山仕事、年寄りの晴林雨読生活まっしぐらである。 林というシステムと闇と魑魅魍魎 2025/09/06 sat 晴れのちくもり 26℃ 中21℃ ■土に還る   先日から、薪の形のあるものから崩れ始めた木材などを、新しい看板設置のために片づけている。もう薪の形から土になり始めたものまで層のように重なりながら混在している。あまりふれたくないゴミのなれのはてである。 薪のような形だが手トビで持ち上げると粉々に崩れ始めるものも多く、それらを効率よく一輪車に積むには、やはり人間の手が一番だった。薄い軍手の上に園芸用のゴムの使い捨て手袋をつけると、怖いもの知らずである。直径が5mmもあろうかというミミズにも驚かない。これが小薪棚の廃墟で蠢いている。 彼らとバクテリアが消費したあとはもう土になっている。それらが上木のカラマツの茶色の落ち葉と交じり合って、上質な腐葉土に変わろうとしている。スコップで跡地を均す(上左)とすでに畑状態。次回はもっとも看板のおさまりのいいところに穴を掘ろう。 ■深みに魚、細部には神、暗がりにはなにが?  小屋内部は21℃。入口のドアを開けるとひんやりとした冷気が26℃のベランダ側に吹いてくる。外の仕事で汗ばんだ体にはこの風が心地よい。そして中のこの薄暗がり。カメラを Auto から手動に切り替え実際の明るさを表現してみると、画像でも外との対比が良くわかる。 このような日中の薄暗がりが珍しくなったことを、小屋のコナラテーブルに座って改めて気づく。神は細部に宿る、という伝で言えばこの暗闇には何が宿っているのか。神ではなく小さな魔物か、非日常か、憩いか。意外と「平穏」という表現が最も近いかもしれない。人間にはまぶしい太陽光というのは強すぎるのだ。 そういえば、以前ドイツのフットパスの快適さなどを考察していた時に、明るい田園と暗がりの森の中を径が交互に出たり入ったりし、かつ山の辺の径が人気だと見抜いて、下のような絵を描いた。結論は明と暗の中間の薄暗がりが、あの世とこの世のはざまでもっとも居心地がいいのではないか、ということであった。 薄暗がりの小屋は、この図で言えば中間の「山の辺」「たそがれ」にあたり、心地よいゾーンということになる。山小屋生活、ヒュッテン・レーベンが欧米か日本かを問わず一部の人たちの間で熱烈に愛好された由縁であろうと思う。  当時わたしの里山コモンズのイメージはこんなふうであった。  これは2008年に札幌で開催され全国から600名が集った「疏水サミット」(農業土木)で使用したパワーポイントから引用した。この全国大会のコーディネーターは、かつてコモンズを応援してくれた故・梅田安治北大名誉教授で、先生は農地の側に立ちわたしを林側に立たせて、ディスカッションの中で里山の今日的意味をクローズアップさせようと企図された。 ■文字描きを終えていよいよ立て込みへ  いろいろ寄り道の作業をしながらだったが、着手5日目にしてノミによる文字掘り込みからペイントによる文字描きまでを完了した。これからは枕木をセットして据え付けをする運びになるが、その据え付け方法が実はまだ固まっていない。方針は臨機応変、この辺にある材料で。 千歳の青葉公園を歩く 2025/09/09 TUE くもり 26℃  人工股関節の5年目の定期健診の帰り、久々に千歳の青葉公園に寄って一回りした。図書館のある駐車場からのメインのエントランスは、伊勢神宮や明治神宮の参道のように、大木に迎えられる荘厳な風景である。ベンチもトイレもサインも完備され径の状態もよろしいから、潤沢な予算がある自治体であることがわかる。  青葉公園が羨ましく思うのは、北側の方で千歳川という清流に出会うことである。いまどき、マチの中心部で水底が見える清流が水量も申し分なく流れも速く流れるのを見ていられるのは珍しいのではないか。荒れずに推移しているせいか、川面にかぶさる木々の枝ぶりが自然を演出している。 ついに新しい看板が立った 2025/09/10 wed くもり 26℃ 中21℃  板を彫り始めたのが8月13日だったから、1か月足らずで立て込みまでほぼイメージ通り進めて終えた。思い枕木を加工し埋め込んでから最後に水平を採るのに難儀し、やっつけ仕事の見本のように留め具で看板を固定したら午後3時になっていた。ここまで延べ足かけ9日、年寄半日仕事で楽しいひと時だった。 重い材料を使っただけはある。我ながらなかなか重厚感がでている。後ろのカラマツの根元の枝は近いうちに燃やす予定だから、看板周りはもう少しすっきりするだろう。10月下旬、紅葉華やかな頃には絵になる風景に仕立てておきたい。 危険な太枝を落とす 2025/09/13 sat 25℃  落葉広葉樹は、葉っぱだけでなく一年中枝も落とす。葉先、枝先がふれると成長をやめ枯れていくからである。生きる希望が無くなれば自らの枝葉を捨てるのである。これが地面近くから枝分かれした実生の大木の場合(写真上)、枯れる枝が太いからもし落下して人に当たれば少なくても大怪我、死亡も十分あり得る。 看板制作の際に腐朽材を片づけていると、頭上にこの危険な太枝が何本もあるの気づいて、高枝を切るチェンソーを所有しているabe-e さんに応援を頼んで伐ってもらった。直径が30cmになんなんとする太枝は切り落とすのもとても危険な作業である。わたしは見張り役として枝先に変化を見て取ったら、注意を呼び掛けるようにした。   今回の対象は実生の大木2本。6,7本の危険枝を処理した後、二人で適当に玉切りして集積した。結果、看板の腐朽材とともにところどころに大きな廃材の山が生れた。いずれ腐るのだから放置しても良いが、わたしは里山として集積を旨としてきた。その方がはるかに人の出入りする里山らしくなるからである。 昼前に abe-e さんとお別れし、午後一番、tomi-k さんが来て来月の総会(第16回)などの打ち合わせともろもろの意見交換、2時ころに小雨が降りだしてやがて大雨になっていった。 |

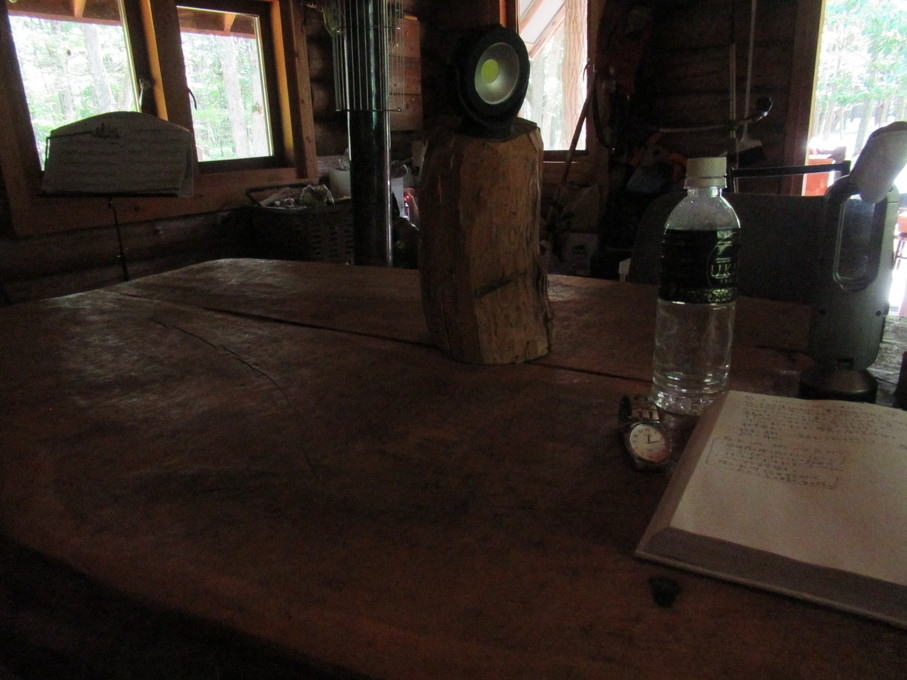

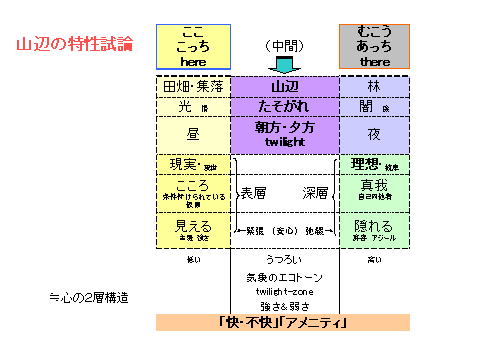

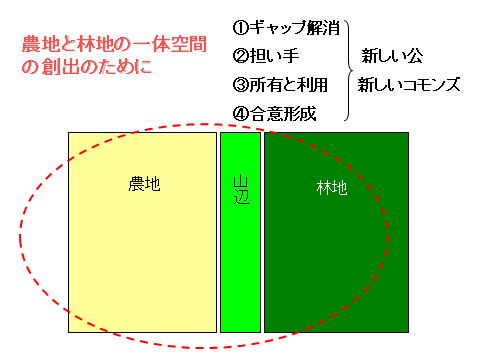

| 緑地の見回りと気配り(土地と人と風土・考) 2025/09/17 wed くもり 25℃  小屋の薪ストーブの煙突掃除の日。 あとひと月もすれば火の気が欲しい日が間違いなく到来するので事前に手を打つのだが、いつも煤はほとんどなく肩透かしを食らう。今日も、煤はあまりなかったが段取りミスで煤をかぶり一部は小屋の床を汚した。昨シーズンはずいぶん焚いたが薪が良いのか煤がないのは助かる。 この一人作業の間に感じた事柄の独り言。 ■やや公的な緑地管理と住民参画 現在、NPO苫東コモンズは骨格緑地「遠浅樹林地」の70ヘクタールと、苫小牧市静川と厚真町共和と豊川などの山林約70ヘクタールの計140ヘクタールを巡回や管理作業の視野に入れている。これをとりあえずに「気配り面積」と呼んでおこう。 この面積は苫東の計画緑地2800へクタールのちょうど5%にあたる。工業地域の緩衝緑地は自由にアクセスできる公道を含むが、小屋の前は山菜採りと冬季のシカ猟以外では通常人の出入りがない。土地所有者も災害や山火事防止の巡回、林道刈り払い以外は緑地を見回ったり積極的な管理作業はとくに行わない。 そんななか、NPOではエリアを区切って高い頻度(週1~3回、通年)で協定に基づく林の利活用活動を継続し、四季を通じて毎週、数人から15人が出入りしている。地域にとっても大事にしたい里山的な樹林地だから適切な方向性を持って維持してほしいところだが、現状は幸い山火事の発生や事故などはなく、消極的だがほぼつつがなく管理されている。 ただ、消極的管理にもう一つ実効性を加味するために、加えたいことがある。それはこの地域に住む住民の巡回などの参画である。用地分譲を行う企業従業員のほとんどは地域外からの勤務者であろうと考えられ勤務後はこの地を去るが、土地は、もともと農家が所有していたものを買い上げて保有しているもので、さらにそのはるか以前は、先祖の誰かが開拓でこの地を踏んだ。 地域開発の買収に応じて土地を手放し、主は不動産業の法人に代って現状維持(自然放置)され、一方、元の主や子孫は地域のどこかで遠くからこの土地を眺めているわけだ。 その土地に近年は、地元から有効利用、適正利用のつぶやきのようなものが聞こえる。愛着の目で見つめられていたのである 個人的にはガバナンスがうまく機能すればとても良いことだと思う。2025年、コモンズでは土地の自然に好感と共感を感じる人を新しく会員として迎えているが、午前はその会員のひとりが林道の巡回に来ていて、午後は、別の会員が町内のエリアに工場が建設されるという説明会にほとんど参加者がいないことを嘆いていた。なにかわたしが期待していた構図が出現しそうな気配がすこしある。 地域の自然環境と社会環境に関心を寄せる人は、残念ながら決して多くないと見積もられるが、土地と地域住民の関係は意外となくならないもので、広大な苫東の緑地のばあいは特に「住民がどう関わるか」が持続的な環境維持の方向を左右する。ここは賢明な関係性を築きたいものである。 やはり「土地」は「風土」と不可分であり、プロジェクトを推進する当事者を「旅人」とすれば、土地に住む人やわたしのような「土人」になりかかったものたちは、その「風土」から離れられず少なからず関心を寄せているのだ。土地は束の間の所有だが、風土は地域の永遠の共有である。 ■なつかしいヘビの抜け殻は1.8メートル    昼過ぎ、煙突掃除が一段落してテラスに座ると、脇に細長いものが見えたので近寄ると、なんと久々のヘビの抜け殻だった。今年は小屋周りでヘビに出会うこともなく(タヌキやアライグマが出入りするせいもある)、抜け殻は5,6年ぶりになる。 よく見ると、長い、そして太い。メジャーをあてると180cmもあった。写真上は左のスケールが1mでとめてあるからその長さの見当がつくだろう。頭をテラス側に沈めほぼ完成形の殻であり、目も口もきれいに抜けていた。 下左が丸めた抜け殻、その右はコシアブラの毛虫の巣。ヘビは栄養さえ十分であれば年2,3度も脱皮すると言われ、かつて小屋の内部に蛾が大繁殖した数年間は、絨毯に落ちた蛾の胴体を食べるためヘビがまさにたむろし、最高で年間7本の抜け殻を小屋内とベランダや床下で発見した。 今回の久々の脱皮は餌が十分だったと想像されるが、その餌となったのはおそらくテラス脇に生えているコシアブラとヤマグワに発生した毛虫(9/4記事参照)ではないか。写真のように繭でちょうちん状になった枯れ葉から黒い毛虫が約半月のあいだ落ち続け、ここでの看板彫り作業をあきらめたほどだった。 脱皮の痕跡は、往時を振り返ると懐かしく、うれしい。まるで流れ星を2,3個連続してみたような朗報である。というのは大量の脱皮が見られたころ、小屋に「ミドリちゃん」という愛称を持ったアオダイショウ(写真下右/H26)がいて、まるで小屋の主のようにベランダでわたしを迎えてくれたものだった。今回の抜け殻は、そのミドリちゃんの末裔に違いない。 彼岸の入りに、「涼」から「暖」に切り替え 2025/09/20 sat くもり 24℃ 中20℃  朝の気温が12℃になった。さすがに涼しさを越えて寒いと感じる。「こんなことなら暑い方がまだ良かった」などと都合のいいことを毎年のようにこの時期は考えるものだが、暖を採る楽しみというものも頭をかすめる。 焚き火好きならなおさらだ。今日は煙突掃除で汚れたナイロン袋を焼きたかったので、焚火の機運は盛り上がり、マッチ一本新聞一枚ですぐ火がついた。テラス回りの枝を拾えば掃除と同じことで、気分も爽快になるのである。   今年は入口看板と並んで保育年次を示す林道沿いのサインもリニューアルする予定でおり、そのためには6枚のプレートが必要だった。この焚き火を使ってプレートに焼きを入れることにした。クレオソートでもいい色が出るが数年おきに塗り直す必要がある。焼きはその点、持ちが良い。 9/14 の暴風による枝拾いをする。あるわあるわ、小枝、中枝、すでに折られて崩れた枝などをヒョイヒョイと枝拾い専用の棒で林道わきに投げ捨てる。 9月も中旬を過ぎてキノコはまだか、と気は焦る。ちなみに昨年の初焚火と煙突掃除は9/28 だったから、一週間ほど早く、ボリボリがたくさん収穫できたのは、おととしの場合は10/中旬だった。山菜採りはどうも万事、先走るようである。カラカサタケ、クリタケはすでに出始めて今日はボリボリを二つ見つけたから、まあ、順調なのだろう。これから急激に冷えていったころ、里山のキノコ冥利が味わえるだろう。 ちなみに2025年は、9/17 に小屋、9/18 に自宅と、連続して煙突の掃除をした。その煤を小屋裏の林のいつものへこみに播いた。ここでできた大量の薪のほとんどの成分は大気に逃がし熱を住まい空間にひいき入れ、最後に残った煤は、小屋と自宅あわせて10リットルもあったかどうか。 この大いなる循環の中に身を置けることには、ひそかに満足している。 保育年のサイン表示 2025/9/24 wed 晴れ時々くもり 22℃ 中12℃  シニアワークと割り切って、山仕事を静川の小屋=雑木林センター周りに絞って注力して2、3年余り、少しずつではあるが「見せ方」「質的向上」のようなものが主たる仕事になった。それも次第に成果が見え始めている。今日は、小屋がある公的な林道沿いで除間伐が始まった「保育年」を表示するサインづくりに着手した。 立木ヘクタール2500本の雑木林を約1500本程度に間伐をする作業は、平成2年に事前調査を開始し4年に本格着手となった。4年から8年までの5年実施し、その翌年は拓銀の破たん、苫東会社野経営破綻などで作業は打ち切りになったが、平成9年はそれを代替するように育林コンペという森林愛護組合と市民が担う育樹活動として引き継がれた。 この小さなサインを、重厚な枕木に取り付けるのが今回のねらいである。この枕木を埋め込み地点まで数100m運ぶのが一仕事だった。一輪車の不安定や走行性もあるが、きっとわたしの体力の衰えが最大の原因であった。30mか50m押しては休まざるを得なかった。もっともできるだけ汗をかかないように、ゆっくりを心掛けたせいもある。 仕事はあいにく充電式ドリルのバッテリーが途中で切れて中断せざるを得なかったが、重々しいサインが合計6か所配置されれば、保育情報のみならず意図ある雑木林保育事情が、風景としても伝わるのではないか。そして意味ありげなエリア感覚は、防犯にも役立つのではないかと多少期待している。 1時過ぎ、oyama さんが顔を出し、テラスで小一時間歓談。その後バッテリーがなくては仕事にならず3時ころ小屋を後にする。次回は、レンガによる焚火の炉づくりもしておきたい。いよいよ薪ストーブの日も近い。 今年70回目の小屋番 2025/9/27 sat はれ 22℃ 中12℃ ■保育年の表示サイン4基完成     小屋周辺の雑木林の履歴をごく簡単にメモすると ①約75年前に皆伐 *20年後の、今から55年前頃に北海道企業局が買収 ②平成4年、皆伐後約40年(今から30年余り前)で1回目の間伐 ha2,500本を1,500本に ③現在、第1回間伐から30年余り経過した段階 700~1,000本/ha目指し、フットパス沿いから随時抜き切り 薪炭やホダ木用に皆伐と萌芽繰り返す胆振の低林施業が、ざっと40年前後がサイクルだと関係者に聞いたことがあったが、実際、静川で実施した記録を思い出すと萌芽更新後40年で修景と薪炭材・ホダ木生産を兼ねた間伐の適期が来ていたことと合致する。 そして今後は、皆伐をしないと更新しない土地柄のため、苫東アセスに掲げるミズナラ―コナラ林の保全のために、大木の雑木林を目指しながら、一方で運が良ければ広葉樹の銘木生産も視野に入れながら、随時、フットパスと林道沿いで修景間伐を続けていくことになる。そして時期を見計らって皆伐となるがその時期は、風倒木の有無、銘木生産の可能性など考慮しての判断になろう。 このサインはわたし以外の人が一帯の保育を引き継ぐことがあれば、このような時間スケールと予定を想起するうえで、ちょっとした里程標になると思われる。あとH7とH8の二本を据えて完了となる。 ■簡単な炉を造る  作業に取り掛かる前に、焚き火の炉をブロックで急ごしらえした。網付きのドラム缶ではオキが残らないのである。地面に直接こうして火床を作れば火持ちはよくなる。作業中ずっと絶やさず燃やしておけば暖の用はもちろんのこと同心円状に枝拾いが拡大し、枝掃除にもなる。里山の核心部の枝は燃やすに限る。あいにく暑からず寒からずの日だったので、必要性は特になかったのだが、なんとか季節感を演出したくなったのである。 小屋の日誌「雑木帳」を見ると、今日が今年の小屋番通算70日目だった。昨年は年間80日程度と記憶するので、冬季のアクセスが楽だった分、今年は多めになるのだろう。それと、シニアワークは長時間の重労働は向かず、短い時間の頻度増に希望が持てるからこれからもこんなペースになるだろう。憧れの晴林雨読生活はほぼ出来上がって来た。 林のちょっとした暗がりを再現 2025/9/29 mon 23℃ 折角林の中を歩くのならカンカン照りよりもちょっと薄暗い方が良い。牧場など何もない丘のてっぺんに立つなどというのは眺望はあるがじつは結構疲れるもので、実際心は高揚するばかりだ。元気をもらう、などというのもこういう場か。遮るものが無く大地に屹立するという点では田んぼのそれに近い。 しかし平穏さとは縁遠い。内省や内観を促す時間ではない。わたしはもう高揚よりも内省、内観に親和性を感じる。うす暗さは何を象徴しているのか。あの世か、黄泉の世界か。 平穏を象徴するのはまぶしい直射日光ではなく、やはり薄日さすような林内が心身が休まるいい環境なのだが、デジカメを使うと auto 設定にしてあるために常に明るく補正されてしまい、あのあずましいほの暗さが再現できなかった。いや、面倒なのでもう一度補正しないで来た。 9/29 mon は午後、森林公園のルートを歩きながら、やっぱり好きなポイントで画像を残しておきたくなる。それはほぼ同じ場所の同じアングルで、画像保存の動機を言葉にすれば、「ほの暗さ」である。今回は。画像ソフトで再現してみた。  これはいつものカラマツ林である。管理者が枝拾いをしたので大分すっきりしている。倒木も多いがあまり気にならない。むしろ多少あった方がさまになる。体感するほの暗さは上の画像に近い。  これはマカバ広場から池に戻る途中。どちらの画像も林道の先の暗がりが焦点になって遠近感がある点が共通している。そしてほの暗さに安心感がある。あのフォーカスポイントに吸い込まれるように歩を進めるのである。 |