今年の秋はどう始まり、どう終わるか

| 気象関係のニュースを見ていると、暑い夏が長すぎるため結果的に春と秋が短くなる、多くの日本人が楽しみにしている紅葉時期はちょいの間ではないか、ということが叫ばれている。 けれども個人的に地球の恒常性、ホメオスタシスというしくみを信じる身としては、それも自然だと受け流したい。気象が災害化してしかも頻発という状態になったから、嫌が応にもニュースとして誇張され、民は一喜一憂する。ニュースが創り上げられているという可能性も少しある。つまり得体のしれないもの(時代の感性)に誘導される。温暖化対策の国際世論も、わたしは作られた疑わしいものだと考える者で、SDGs なんかまるで魂胆あっての絵空事(そんなこと毎日やってると冷やかした農民もいた)、まともに付き合っている国や行政にも実はいかがなものかと斜に構えているひとりだ。ひそかに国連など脱退するつもりで付き合え…、などと。 クレジットと呼びビジネス取引にする話などは、トリッキーでどこかの陰謀ではないかとさえ疑う。再生可能エネルギーで目に見える本物はやはり「木」が本命ではないか。が、大量生産になじまないローカルエネルギーとわきまえるべし。メガソーラー、風力発電に群がるのは地球環境への配慮とは離れた別のインセンティブがあるからである。あれで儲かる人が必ずいる。「木」の方は手仕事で「手間返し」が似つかわしいほどスモールだ。これだとGDPに表れないのである。 さて季節と林の話しに戻ればいつもの雑木林だって、毎年同じではない。キノコだって虫の出方だって毎年違う。さて紅葉はどうか、年末までの徐間伐はどう段取りして春の集材、薪づくりにつなぐか。そしてイヤシロチ的なワンランクアップの風景をどう創れるか、そこだけに集中していきたい。 |

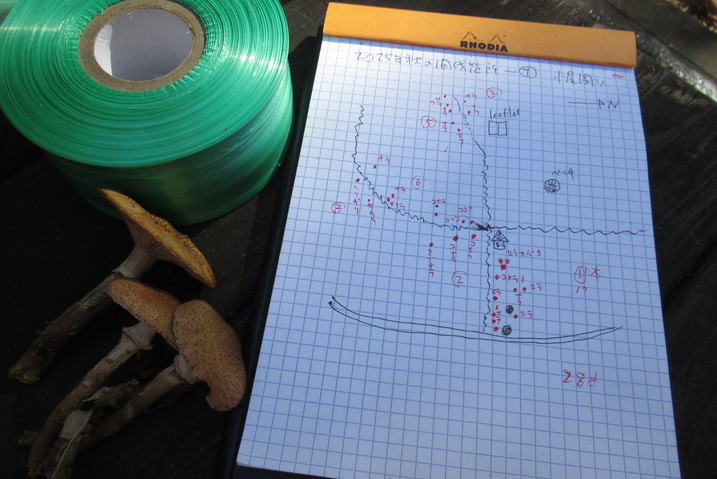

| 腐朽廃材を前にして 2025/10/2 thu 23℃ 中18℃ ■保育年サイン6基完成  雑木林の保育年表示を6基、リニューアルした。枕木を使ったのでボリューム感がでて、サインとしてばかりでなく構造物のような存在感がある。これは風景づくりにも寄与する。なにしろ、のっぺらぼうの雑木林は「人工工作物」を待っているのである。 この画像の平成7年といえば、NPO苫東コモンズの前進ともいえる苫東地区森林愛護組合が市民や関係者とともにノコギリで除間伐をしていたころだ。あれからざっと30年。ちょっとした記念碑になる。 ■腐らすか、燃やすかの選択について  エントランスの看板をリニューアルしたついでに、旧看板に色を添える目的で積んだ薪のオブジェが腐っていたので周辺の枝とともに三差路の反対側に寄せた(画像上部)。ちょうど太い危険枝が何本も見つかったので、高所チェンソーで処理したところ、こちらも相当の材が貯まった。いずれも腐朽した材である。集めると相当なボリュームいなるけれども、出来れば燃やせるうちに燃やす方が、なにかと無難であった。 そこで整理してみた。考えてみると除間伐で発生する枝は歩きやすさと手入れの見栄えのためにコモンズは元来小さな塊として集めるようにして来たが、この時点で燃やすと手入れ後の林はスッキリする。もし燃やさない場合は、1,2年後以降に薪ストーブの焚き付けにする。さらにその以後は、10年単位で放置し腐って時点で林内に散らす…。 この最後の手段は腐朽材の山を見ながら考えた新しいアイデアである。ボロボロに腐ったらそれが可能で、早々に一部を実施するところ。ただ懸念するのは、その腐った腐朽材の山が小動物の棲み処になっていないか。幸いこのところの実験では、ミミズ以外はカナヘビ程度。ネズミやヘビは出てこなかった。 ボリボリ始まり、ガン飛来 2025/10/04 sat 晴れ 23℃   ようやくボリボリが出てきた。どこにでもまんべんなく、というのではなく、山仕事などで一昨年まで足しげく歩いたあたり。昨シーズンではないあたりが興味深い。 採らずに残したスドキがいよいよ綿毛を飛ばすところ。10年ほど前に遠浅から花穂のみ積んで挿したものが良く増えた。小屋周りがフタリシズカ群落からスドキ群落に変わる日は近い。  これがボリボリ採取途中の収穫。このあと、焚き火の20mさきにもうひとつ群れを見つけて採集。お隣さんに日頃の野菜のお礼にお裾分けだ。   焚き火は楽しい。林内を歩くついでに乾いた枝を集めて燃やしいている間に、小屋周りは整頓されていく。今日の仕事は枕木6本の泥を落としていつでも使えるように積んだ。雨で洗い流されれば自ずと使い道も見つかるだろう。 それと先日採材して運んだシラカバの風倒木を玉切りして小屋裏で割った。次から次へと仕事がやってくるというか、見つかる。ボリボリなどは仕事でなく娯楽なのに、どこか季節の勤めのような感があって、アソビでなくマストなのである。 とは言いながら、小屋のライブラリーの読書は30分でもするようにしている。今日は坂本直行さんの『開墾の記』のエンディング部分。読書時間を労わるように、少しずつ読み進み開拓時代を共有するのである。あと、池澤夏樹著『アマバルの自然誌』。 やはり秋が近い、もうすぐ冬なのだ、と思ったのはガンの声を編隊の初見。テラスの空いた空に数10羽の精悍な姿が見えた。あと20日で紅葉まっさかりに本当になるのだろうか。 木の枝を拾い燃やす愉しみ 2025/10/11 sat くもり 16℃ 中8℃ 安来、松江への旅行から帰って、昨日は急いで庭の花の半分を片づけた。花々は当方の栄養診断と水管理よろしくモリモリに育ったからハンギングやコンテナの中の根のからみがすごい。来年使える自家製(ピートモスなど)の土を振るっても、植物体と根がらみの用土は大きな袋5つ、重さ50kgほどあった。今日はこれを小屋のわたし専用の穴に運び降ろした。そして穴は全然埋まらない。雑木林はこれら腐朽を待つものをかように寛容に飲み込むのである。このような寛容さ、生き物全てを受容する底なしの受け身は雑木林の特徴的な属性で、さらにアウトロー、世捨て人、罪人、狂人も受け入れてきたとものの本にはある。それはあるところでアジールと呼ばれてきた。  小屋に来るたびにまずやることは焚火をおこすこと。ベランダ下に置いた焚き付け用ミニコミ誌「ひらく」の古紙一枚で、半日以上火焚きを続けるのである。したがって、焚き火スペースの周囲は同心円状に枝が燃やされていく。この快感は実に素晴らしい。 今日は先週やり残したシラカバ風倒木の薪割りを完結させた。ここはエンジンの薪割り機などないから、太い偏屈な丸太を割るのにしばしば難儀するが、モノは考えようで小屋の薪は売り物でないから採寸はどうでもよい。従って割り易く長さを従来の35cmから15cmくらいに狭め細断してしまえば、たいていのものはよく割れるのである。 そんなわけで寸法まちまちの薪が新たに積まれて、もうこの秋の薪割りはやめ。ついでに小屋周りにある腐れを待つ薪割り台など廃材も、焚き火に運んで燃やした。原始的で究極の断捨離だ。考えようによっては生活風景の改善にあたる。 朝の最低気温はこの週から10℃を切ったが、選手までのボリボリは完全に姿を消した。クリタケもなし。これはシメジやエノキタケに切り替わる端境期に当たるのか。 除間伐の選木 2025/10/15 wed くもり 16℃ 中10℃ 小屋周りは里山景観を目指す特別な場所で、過去何度も抜き切りをして来た。それでもまだ、枝先が過度にかさなっていたり、枯れた木が残っていたりする。先方も生きているのだから、毎年伸びもし、中には枯れるものだってある。小屋について早々、11月からの山仕事に向けてこの秋の徐間伐のための選木をして、略図を描いた。大小込みで約30本もある。  印を付けたはいいがさてどの方向にどんな方法で掛かり木になることなく倒せるか、それは今後の課題。 選木のあと、焚き付けをストックするためにカラマツ林に入る。カラマツも広葉樹も紅葉はしていないし、これから冬を迎える風景は乏しいのだが、光線は明らかに秋らしく弱々しくなった。それがわたしには美しく見える。秋ならではのシーンである。   このフットパス風景には何度立ち止まったか知れないが、わたしにはパワースポットのようなものかもしれない。いや、パワーというよりも平穏を感じさせる和みのスポットか。 ちょうど昼前後に地元紙のOさんがやってきて紅葉のピークのころに再訪したいという。ここ静川の里山風景をことのほか気に入って応援してくれる方のひとりだ。少なくともあと1週間は待たなければならないのではないだろうか。  キノコは気配を消したままだ。焚き火の枝を拾っていると、小さなアマガエルに出会った。結構冷えていたから、「大丈夫かい?」と思ったが、寒さに震えているようには見えなかった。 わたしにとってこの雑木林は山仕事をするよりも、「ただ居る」ことが目的になって来た。「ただ居る」のはそれなりの熟達と加齢が必要かもしれない。若い人にはボケにみえるかも。 試される危険な掛かり木処理 2025/10/22 wed くもり時々晴れ 12℃ 中2℃ ■紅葉は4合目あたり  朝の最低気温はもう0℃に近いはずだ。ログハウスの室内気温が2℃を指していたことでもわかるが、紅葉は、といえばイタヤカエデもヤマモミジも緑色の葉が一杯だ。派手に赤くパフォーマンスをしているのはキウルシとツタウルシである。 上の画像の真ん中で右横に枝を伸ばしているウシコロシは間もなく黄色く色づくはずだがご覧のとおり、緑のままだった。地元メディアの方がここの紅葉を取材したいと言われたが、やはり早ければ週末の10/25 あたり(これなら平年の日)か、昨年同様あと1週間後の10/29 ころに2025年の紅葉のピークがくるだろう。     フットパス「ささみち」の掛かり木を処理するため、チェンソーを担ぎ大トビを杖にして1周する間も、上二枚のような風景である。4枚組写真の左下はカラマツの大沢、右下は大島山林のシンボルツリー・ドロノキ周辺である。カラマツはまだ葉っぱが緑だ。 ■秋らしいショット    ようやくクリタケが出てきた。毎年、このうつくしいキノコを採って食べるが、あまり出汁が出るわけでもなく多様なキノコを入れるキノコ汁なら埋めぐさに十分なボリュームとなるが、今日は家人が旅行中でひとりの食卓でもあるので採らずに見るだけにした。 焚き火はルーティンどおり、小屋の薪ストーブは今季初日。山仕事を終えて帰ると18℃になっていたから最も暑い時刻には20℃を越えただろう。初焚きらしい暑からず寒からずの空模様であった。 ■チェンソー仕事、初日の初心  わずか2kmに満たないフットパス「ささみち」であるが、6本の掛かり木があって小屋に戻るまで3時間かかった。1本目はニセアカシヤで、追い切りを繰り返しもう少しで掛かりを外せたが、体重が足らず宙ぶらりんであとは次回ロープ使用だ。ここでは早々にチェーンが挟まれて大トビで回収、最後のカラマツ(上の写真)も掛かりを外す前にチェーンを盗られた。ほんの一瞬、ガツンと噛んでしまった。諦めかけたが辛うじてここも大トビで脱出。倒したあとも枝が複雑で慎重に枝降ろししていると、燃料が切れた。 山仕事は危険と隣り合わせである。シーズン初日ということもあって、注意力の配分も思い出しながら、気配りを慎重にしながらだが、油断してなにか簡単な基本を疎かにすれば事故につながるシーンは随所にある。慢心することなかれ、という戒めの言葉を反芻。 しかし、怖がってばかりもいられない。瞬発力もスピードも体力もなくなった代わり、あわてずゆっくりやることである程度リカバーはできる。臆病すぎてはいけないが、内心冷や冷やの予知警戒は、身を守る秘術でもある。言葉にすればそれは「初心回帰」、あるいは「慢心することなかれ」ではないだろうか。 カラマツと広葉樹の混交林への途はまだ遠い 2025/10/25 SAT くもり 9度 中2度→18℃  前回に続いてカラマツの掛かり木処理である。未だ葉が落ちていないので除間伐には早いのだが、11月1日着手予定で提出した森林法の伐採届の受理通知もまだのようだ。従って小屋周りの雑木林の除間伐はできないから、今のところは林道向かいのカラマツ保安林の枯死木整理などが妥当な作業にあたる。 前回時間切れとなった掛かり木のカラマツは、結構太く生き節が多かったから枝払いも片付けも手間取った。といっても小一時間だが、このほかの枯死木、掛かり木はうんざりするほどある。   約1ヘクタールあるこのカラマツ林は10年以上前に、キクイムシとマイマイガに連続して食害にあって、同時に左上の写真のように野ネズミの食害に見舞われて、秋なのにもう葉がない状態になり急速に枯れ始めたのであった。保安林は伐採やその他行為が原則禁止されているが、枯損木の処理は除外されているため時間のある時に独りで少しずつ枯死木を伐倒してきた。 作業しながら、このカラマツを観察する動機を持つ人は、土地の所有者、行政、NPO、いずれを眺めても、いない。のみならず、周辺を含めた数100ヘクタールをとっても、森と人の関係は途切れていると見て良いだろう。シカのハンター、道内外のオリエンテーリング協会、自動運転コースとしての利用など、地の利に目を付けた短期間の利用者が入れ代わり立ち代わりやってきては去る。それをわたしとシカが定点で眺めていることになろうか。 さて話はこのカラマツ林の保育に戻ろう。捨て伐りで搬出をしないからさほど伐倒には手間取らないと思ったが、最初のうちは予想に反してほとんどすべてが隣接するカラマツに掛かり木になって仕事は遅々として進まなかった。しかし第1回目の除伐が一巡して密度がやや減ったため、これからはもう少しスムーズに伐倒できるだろう。 ただ、まだまだトンネルを抜けた感じはしない。しかし、空の空いたギャップを見るにつけ、広葉樹がそこここに見つかるようになった。母樹もナラばかりでなくホウノキやコブシなどがあるのでカラマツと広葉樹の混交は進むだろう。そしていつかは美しい混交林に仕立てられたら幸いだが、それを見届けるまでこちらが生きながらえることは難しそうだ。  雑木林の今日は風もなく実にのどかである。 小屋の薪ストーブを点ける前にテラス脇の炉で焚き火をおこすと、秋の弱々しい光線とたなびく煙が実に美しい。何もしないでいる焚き火の時間が、気をはって動き回る現代人にわずかばかり分けてあげたいくらいだが、現役で仕事をする間は、この無為のひとときが世の中に存在することすら想像できない、という人もきっと多いだろう。ボンヤリ焚き火は、なにやら雲の上から下界を臨む雰囲気がある。色即是空の声が聞こえてきそうだ。。   左は10/22 水曜日の紅葉、右は10/25 のものである。最低気温が0℃を切ったはずなのに、わずか3日では大きな差がでない。やがてヤマモミジが赤くなり、ナラ類が茶色になって落ち始め、画像中央のウシコロシが黄葉する頃が今年の紅葉がクライマックスになる。それは10/29 頃とふんだが、異例の猛暑だった今年は、それが11月にずれ込むのだろうか。もしそうなればこの半世紀で初体験となる。 里山の風景が時間をかけて出来上がる ~今さらの結論、大木の雑木林風景の達成=薪を取るには太くなりすぎた~ 2025/10/29 wed 晴れ時々曇り、時折にわか雨 9℃ 中2℃→2℃ ■今季の修景をエントランスから始める  いよいよ、今シーズンの雑木林修景が始まる。すでに30本ほどの徐間伐木の目印を付けて作業の工程も頭の中にはできた。あとは、ひとつずつ慎重にひとつひとつ作業を進めるだけだ。看板もできたから入口から再度風景を整えることにして、ヘクタール密度700本程度になった区画を今季は400~500本にするつもりでいる。実生のあばれた大木を含むので、枝先がほぼすべて触れ合う段階に来ているのである。大木にさらに頑張って生きてもらうために、枝先の触れる中高木を疎開させる必要がある。 そもそもここの間伐を始めた動機は、何度も書くように美しいコナラ主体の、大木がそろう雑木林景観を創ってみることであったから、やや大木なったエリアのさらなる抜き切りは自然な成り行きでもあったのである。 一、二度密度調整をしているおかげで、初めての徐間伐とは違い掛かり木になる可能性は幾分低くなったとは言え、コントロールをちょっと間違えばとなりに簡単に掛かってしまう。初日、初回の伐倒はテンションの方向をやや右に振るため右側のツルを心持ち厚くしたところ、運よく、いや、首尾よく木と木の間をするりと抜けて倒れた。心の中で、快哉を叫ぶ。  こんなことを何度か繰り返して昨年の手入れエリアをふりかえって眺めるとこんな具合だった。紅葉の具合は10月末というのに緑がかなり残っているが、にわか雨が挙がったばかりの木漏れ日と相まって、実に美しく感じる。里山的な和みが感じられ、山仕事冥利に尽きる。 ちなみに、小屋周りのこの風景は、今朝の北海道新聞の朝刊で大きく報道された。記者が昨日雨の合間を塗って撮影したものだ。企画の意図を外れないようコモンズに関する表現を工夫された跡がしのばれてうれしい。工業用地の中にきれいな緑地がある、という発信も地味で、かつ意外性があり、なかなか良いのではないか。 ■野生生物たち 作業している間、北東側50mさきにトビが数羽飛び交っていた。何かあるなとふんだ。作業後、ササを踏み分けていってみると、あった。エゾシカの死骸である。倒木の切り株の裏に、血まみれのアバラをむき出しにしているので、思わず「アッ」と声に出すところだった。予想はしていたものの、やはり驚きがある。  林道から20m離れた厚真町のエリアで、猟期は10月1日にスタートしているから問題はないが、狩猟の結末だとしたら地下埋設を義務付けられているので違反ということになる。このままでは、タヌキ、キツネ、猛禽類など野生生物をおびき寄せることになる。これから本格的に狩猟期間が始まるとなると、誤射事故の懸念も残るが、時節柄ヒグマを誘引することにならないか、注意を要する。 林道から20m離れた厚真町のエリアで、猟期は10月1日にスタートしているから問題はないが、狩猟の結末だとしたら地下埋設を義務付けられているので違反ということになる。このままでは、タヌキ、キツネ、猛禽類など野生生物をおびき寄せることになる。これから本格的に狩猟期間が始まるとなると、誤射事故の懸念も残るが、時節柄ヒグマを誘引することにならないか、注意を要する。また、周りでは複数のクマゲラが連絡を取り合うように離れて呼び交わしているのに気づいた。2羽ではなくもう一羽がいるように思えたが、テラスの椅子に座り双眼鏡で眺める頃には、目に入るのは2羽だった。  奇妙なことに、残っている2羽は、画像のように向き合ったままほとんど動かず、鳴きもしない状態だった。段々下へ下がって、地上から80cmあたりの高さに静止したままなのである。繁殖期は過ぎているはずだが、行動ははペアリング風で、何があったのか、何をしているのか、聞いてみたい気がした。 今日からは、失くして買い足した補聴器の左右をホルダーで繋いで使用した。伐倒時に木が出す異音に遅滞なく気づいて危険回避の対応を取るためと、このような生き物の声をできるだけ聴き取るためである。野鳥、特にシジュウカラの鳴き声の意味が分かる、という段階にも来たようだから、ぜひ、聞き耳頭巾のように一部動物の交信内容なども知りたいものである。これは幼少のころからの希望でもある。 晩秋に突入、小春日和の山仕事 ~雑木林の癒し系エリアか~ 2025/11/3 mon 晴れ 10℃ 中2℃→22℃  土曜日曜の低気圧通過で胆振地方は大荒れだった。おかげで今週あたりが紅葉のピークのはずだったが、残念、葉っぱが落ちてしまった。いきなり、晩秋の景色に代わって、今日はまさに小春日和。淡々と除間伐を、しかもゆっくりと。シニアワークとはこれである。 玉切りを急げば、シカ猟のオヤジがこれ幸いと RVに積むなどして持ち帰る。まぎれもなく泥棒なのだが、それならこちらも避けねばならないと、玉切りはシカ猟を終える4月以降にまわし、仕事の仕上がりは写真のように乱雑に積んで枝だけは片づけておくことにした。道ばたに手頃な丸太を放置して盗難を誘発した可能性がある、という自らの反省もある。たくさんあるのだからいいだろう、などと出来心を誘ったとも考えた。   一方、一帯は大木の雑木林風景に近づいてきた。密度を目で勘定するとヘクタール300本程度のところもある。枝張りはどうかといえば、それでも枝先は数年でまたぶつかるだろう。実生と思われるコナラの大木(樹齢100年以上か)が3本、雄々しくそびえる小屋周辺だ。なにか、雑木林のイヤシロチ、あるいはパワースポットを創っているような気がしてくる。「雑木林&庭づくり研究室」の面目躍如である。 |

| 今日も小春日和 2025/11/5 wed 13℃ 室内2℃→20℃ 市街地では数日、霜が降りたのだが再び温暖な日がやって来た。薪ストーブは薪3本焚いただけで20度まで上がった。小屋の「雑木帳」をみると、2025(令和7)年の正月から今日が80回目の小屋番である。なにかかにか、いつもやるべき雑用と山仕事があるのだから、里山というのが、いかに人の手間を経て「手自然」になっていくかを、この手間日数だけでも示していると言える。  今日は何本かを伐倒して整理した後、3本株立ちのシラカバを追いヅル伐りで倒した。すでに1棚(約3か月分)の薪はできただろう。天気のいい日に、ゆっくりと、わずかな実働時間で、何に追われることなく、マイペースで、雑木林のガーデニングのつもりで修景し、翌春には翌々年以後の薪ができあがる。   先日は落ち葉でテラスの板が見えないほどだったのに、掃いた後今日まで、すっかり落ちる葉もなくなったようだ。落ち葉が林床や路面を隠し、林は美しく明るく感じられるようになった。 落ち葉に見入る 2025/11/09 sun くもり 11℃ 中-1℃→20℃  11/7の立冬の夜から雪が降りだし10cmも積もった。とても夏タイヤで林に行く気にもなれず、なんとなく珍しく熱っぽかったので休養日にして、今日日曜に小屋に来た。案の定、葉っぱはほとんど落ちて圧倒的な落ち葉の世界に代わった。落ち葉大好き人間だから、落ち葉浄土という言葉を思い出しながら見入ってしまう。 窓の下に薪を補給したり、来週小屋泊をしたいというメンバーのために若干備品を用意したりしていると昼近くになったので、チェンソーはやめて読書時間に振り向ける。池澤夏樹著『パレオマニア~大英博物館からの13の旅~』である。博覧強記というべきか、その縦横無尽さが面白い。 里山と古刹の森を歩く ~奈良・山の辺の道(北ルート)と京都・鞍馬寺&貴船神社~ 2025/11/10--14 古都の旅、今年は奈良・山の辺の道の北ルートと長谷寺をめぐって、京都に移動し琵琶湖疏水を舟で下ってから、京都北端にある鞍馬寺と貴船神社を歩いた。  鞍馬寺は桂米朝の落語がきっかけで一度是非訪れたい古刹だった。噂に紐解いているうちにかなりのパワースポットのようにイメージが出来ていた。 入口の大杉は米国のセコイアを思わせる大木だった。樹齢800年、高さ53mと表示されていた。相当な氣が満ちているというのは貴船神社に続く坂道の両側の木々、森そのものである。叡山電車の終点から貴船神社の奥宮にたどり着き、再び叡山電車の貴船口に着くまでの約4時間、とっぷりとその森の中を歩いた。 鞍馬寺側はどうも白人旅行者、貴船神社側は中国語系の旅行者が多かったような気がする。わたしの感覚では以前から白人はスピリチャル系に感性や興味が高いような気がしていたから、なるほどと手前合点した。わたしの身の周りでは、竜安寺や清水寺など超有名な名刹の話しは出ても、鞍馬寺に行ったという話は聞いたことがなかった。京都の南の方にある日野・鴨長明の方丈庵と同様、少し遠くマニアックなところなのかもしれない。  多くの人が訪れたのであろう、そして雨も多かったのであろう、坂道はすべて石段で土の流出対策がまめになされている。上の画像は鞍馬寺と貴船神社の間の峠で見た根っこ群であるが、なにか生命の源に通じるものを連想させる。近くは義経が天狗について武芸の修行をしたという故事のある場であり、その鍛錬が功を奏して義経は平家を打ち負かした、とある。  ぽっかり空が開く、というところがあまりない行程の中で、最後の貴船神社奥宮は珍しく空の開いた広場があり、社殿も大きくはないものだったが、舟形の石積みが地味に鎮座していた。最近1週間前のインスタには、安倍元首相の夫人が参拝している画像があると娘が教えてくれた。 ところで、小さな建物と広場と森、そして空というシンプルな空間構成は、実はわが静川の雑木林の小屋に通じるものがあると直感した。あのエリア、大事に守って育てていきたいと思う。 昼から7本の抜き切りをする 2025/11/15 sat くもり時々晴れ  午前中はチェンソーの自主研修でブルーテント内で座学と意見交換、わたしはメンバーが実技デモに入る前に静川の小屋に移動して11時から間伐に入る。丸太盗難を避けるべく、長材のまま林内に放置し、シカ猟の終わる4月から玉切りと軽トラによる藪出しを行う予定で、簡単な材の寄せと枝整理だけをすることにしている。   今年のキノコは淡々としたものでお祭りのような騒ぎはなかった。クリタケはまだ黒ずんだまま腐れもしないで残っている。と、倒した枯れたサクラに、大きなシイタケが二つ出ていた。コモンズの現場で天然のシイタケを採ったのはこの50年近くで恐らく初めてか2,3回の珍しい経験だろうと思う。 里山風景観のエリアは着実に拡大している。次第にどこでも軽トラで入ることができるようになってきた。そうなるとまた、枝先が触れて抜き切りが必要になって、最終的には広葉樹の大木の林が出来上がる。最後は、風で倒れるか、幸運にも100年、200年の老木までいけるか。わたしの当初の保育の動機は、「美しいコナラが大木になったらどれほど素晴らしい林になるのだろう」というものだった。それが少しずつ結果を見せ始めている。 |

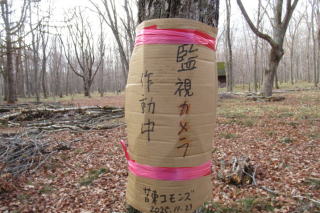

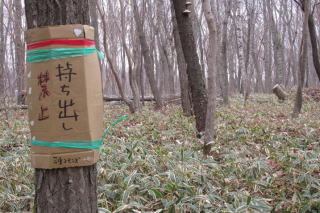

| 3年越しの掛かり木とタヌキの処理 2025/11/19 wed くもり 9℃ 中-2℃→15℃  日曜日に小屋泊りしたnaka-f さん一行は、翌朝の雨上がりにフットパスを一周した折、わたしが前回宙ぶらりんにしておいてきたアカシヤを、みんなで引きずり降ろしたとの連絡が届いた。この連携プレーや良し、である。仕事始めにまずこれを玉切りして径わきに片づけた。小屋に至る市町村界の道路沿いでは、基本的に風倒木、ツル、枯死木、掛かり木などはいつもないように気を使ってきたものである。 ところが、このアカシアから南に100m、問題はもう3年越しになる写真の掛かり木があった。もう3年である。右手前と左のサクラもそうだが、左から沢筋の南風を受けて倒れ、いずれも掛かり木になっている。右奥は実は直径が30cm近い2本のナラで根返りしているために枯れはしないので、ポータブルウインチを使っていずれ引かざるを得ないとふんで、伸び伸びになっていたのである。危険だったり、面倒そうだったりすると、つい先送りになる。そしてやっぱり、一筋縄にはいかないことが多い。   手前のナラはまず掛かっているアズキナシを慎重に倒してから本玉伐りをした。結果、割れが入って再び隣に掛かってしまった。さらに本玉伐りを3,4回繰り返していよいよ直立しそうになったところでやめた。次回、フェリングバーを使って回転させて処理することができるだろう。  一輪車にチェンソー2台と燃料と小道具を積んでの移動だが、緩やかなのぼりで休み休み小屋に戻ると1時近かった。 一輪車にチェンソー2台と燃料と小道具を積んでの移動だが、緩やかなのぼりで休み休み小屋に戻ると1時近かった。今日の仕事はもうひとつ、ベランダ下で死んでいるタヌキの躯の片づけである。放置しておけば、また近くのタヌキが食べると予想はできるが、万が一、ベランダ下から腐乱臭がしたりすれば大いに困る。落ち葉集めのレーキを使い大きめのスコップに載せ、小屋から50m程離れたくぼみに捨てた。 実は、今年の1月も、小屋のベランダの下に設置した動物用センサーに、タヌキが映って、このタヌキはベランダ下に置き去りにしていた死んだタヌキを食べ始めた。コリコリという音まで出して、衝撃的シーンだったが、11/15、再びベランダの下に死骸のようなものを見つけ、今日、処理することになったのだ。 この食物の連鎖のようなものの理解というか観念というか、現在の生活環境の中ではなかなかストンと理解できない。わたしたちは完全にそのような食物連鎖の中にいない。いわば、都市の文明生活いうものが生き物の連環の中に存在していないからかもしれない。 小屋の周りには「まほろばコース」というルートを命名しているが、「まほろば」といういわれも実は、その木立にひっそりと囲まれたそこが、手負いのシカにとって最後の息を引き取るにふさわしい死に場所だったと感じたことに始まる。最後は静かな、何者にも犯されない場所を選ぶということか。小屋のベランダが、タヌキたちにとってのまほろばなのだろうか。 小さな雑木林で展開される野生たちのプロフィール、その向き合い方をわたしはまだ知らない。 確信犯的横取りにどう対応するか 2025/11/22 sat 6℃ 中2℃→20℃ 「3年懸案掛かり木」の続きをすべく一輪車に荷物を積んで出かけた先の風景がちょっと違う。300kg近い長さ2m程の丸太4本などがない。付近を見ると、シカ猟のハンターが使う林道から林床に轍らしいものが残っていた。 また、やられた。長材の丸太状態なら大丈夫と予想したのが甘かった。先方はチェンソーで短く玉切りして積んだらしい。悔しいことに、チェンソーの切りくずを見るとわたしのチェンソーよりもはるかに切れるものを使っている。 かくなる上は、どうすべきか。問題は小屋の前の大量に並べたミニ土場だ。やはり「監視カメラ設置中」の段ボールプレートを掲示することが手始めかもしれない。 横取り、盗みという確信犯的な悪意が日常生活で対応することがないだけに、どう処置すべきか妙案が浮かばない。現場に残された2本の丸太の木口に「横取りはやめて」と赤いマジックで書き切り株にNPOの名前を記したが、やや女々しいかな、と苦笑いせざるを得ない。明日、監視カメラを設置しておこう。 昼、1時ころにもどると kai さんが昼食をとっていた。3時過ぎはyama-ka さんが顔をだした。二人にも横取りの話をしたが、やはり妙案らしいものはない。 監視カメラ設置の告知2枚 2025/11/23 sun くもり 6℃   シカの落葉食と夜間の群れを確認するために購入したカメラ「トレイルカメラ」の取説を読んで、昼前に懸案の小屋周りのミニ土場に写真のようなにわか仕立ての段ボールを取りつけた。よく目立つ2か所だが、監視されていると知っただけで横取りをやめるかどうか、わからない。しかし手立てはわずかだ。今回発覚した掛かり木の現場、それ青空トイレ・「leaf-let」前にも10本分の丸太があるから、ここにも、持ち出し禁止の、言わずもがなの段ボールを取り付けておこう。 家人は、NPOの会員になって一緒に汗を流して作業するよう勧めたら、などと茶化すが、なるほどそれもアリかな、と考えた。しかし、読んだ側はそれこそ茶化されたと逆上しないとも限らない。この案は棄却とあいなった。 よく見て予測すれば肚すわる 2025/11/26 wed くもり 8℃ うち2℃→13℃  3年越しの懸案「掛かり木」、2日目で完遂。 完遂などと大袈裟な、と言われるかもしれないが、根返りの先の掛かられた木も倒さねばならなかったので、誰か安心できる人がいたら任せたい代物。思い出すと、どれから伐るべきか、時々シミュレーションしていたせいか、この日の観察でついに肚が決まった。危険は取り除かれたわけではなかったが、比較的恐怖心を抱かずに済んだ。 意外に予想がつかないのは、先端の枯損部分であり、直径10cm以上の太い枯れ枝が何本もあったので上を見ながらのチェンソーワークやクサビ打ちとなった。会員みんながこんなケースばかりやっていたら、必ず誰かは怪我をする、そんな掛かり木処理作業だった。シニアらしく慌てず落ち着いて準備もしておく。前日、チェンソーをしっかり目立てしたおかげでよく伐れた。切れ味もバカにできない。 実は、静川の小屋に行く前に、大島山林でポータブルウインチを積んでいった。が、ほとんど使わないで済んだ。いつも思うことだが、ウインチに限らず久々の機械操作は、パソコンなども含めてだが前の経験で知った手順というのはいつも記憶が乏しく試行錯誤から始まる。しかしそこは歳の功、時間があるから焦らない。冷静にひとつひとつ進んでいくと必ず道は開けるのである。   前回は「監視カメラ作動中」の段ボール看板で小屋周りの予防措置、今回は「持ち出し禁止」で事後対策。先日運び出されてしまった轍の跡にも一枚取り付けた。コモンズのサインも入れた。切り株には「2025/11/26 KUSA」と記名したが、これは意外と面白いかも。 補足: 今回伐倒した2本のナラの年輪を数えると55から60程度で、見渡す限りの樹木の中では最も太い。だから太いものから倒れ始めるという勇払原野の広葉樹林のパターンの一つといえる。一方、小屋周りは75年近いが、幸い、近年は風倒木が発生していない。ひとつ言えることは、萌芽更新でなく実生の暴れ木は100年以上と推測されるものでも倒れていない。萌芽個体は大木にならないとされる理由は、根の発達が止まるせいもあるのか。 小春日和に思うこと 2025/11/29 土曜日 曇りのち晴れ 6℃ 中0℃→18℃ ■いつもの晩秋風景なれど     今年の秋は突然やって来た。そして今はとても秋らしい秋が訪れており、特に勇払原野の魅力を十分に見せる落ち着いた晩秋になった。今日は、その中でも雑木林がもっとも輝く小春日和だった。 さすがに温度の低下で蒸散が減ると途端に林道が泥濘化して、うむ。車高の低い車は腹をするようになって、挙句、足回りは泥だらけになる。シカ撃ちの車の往来でややにぎわうからなおさらだ。 そんななか、懸案のわだち直し。島田ぐわと靴の底、これが土木作業のゆういつの武器、器材である。小屋の三差路から始めて南へ。きりのない、手応えも薄い人力土木作業を小一時間してから、やり残しの枝処理、枯損木整理、持ち出し禁止段ボール看板をもうひとつ。ここで石油備蓄基地から昼休み終了のチャイムが聞こえた。 ■林は気持ちひとつでリゾートになる  それにしても、と思う。林には小屋番と並行した山仕事をするために来るのだが、わたしは「居る」だけでも十分だし、かつては冥想用だったテラスにボンヤリ座っているだけで心は満たされる。風景を創る、というミッションの意義深さに促されて少しだけ仕事を動かすが、作業よりやはり「居る」ことそのものの方が意味が大きい。自分にとって、毎年同じ風景がめぐるここが、心身をリフレッシュするリゾートなのだった。 生気がよみがえるような気がするのは、きっと胸が膨らむからだろう。胸いっぱいに雑木林の空気を吸い込むのだから、今はほぼ誰も口にしなくなったマイナスイオンが満ちていればそのおかげも見逃せないだろう。そうしてきっと元気になって家路につくことになる。雑木林に居て、あるいは山仕事をしたその日は、夕餉のお酒がとりわけおいしい。 |

| 林への目配り 2025/12/03 wed くもり 5℃ 中-2℃→15℃ ■数年越しの片付け  根返り木は根がついているから、倒れて掛かり木になっても生きている。フットパスを歩く都度それをみていながら、つい面倒で数年放置してきた。それを2025年秋に意を決して伐倒、整理を始めた。 この11月から山仕事の合間合間に付近の掛かり木、枯死木も片づけて来たから、林道の両側に目立つ掛かり木は保安林とカラマツをのぞいてなくなった。雑木林修景は、目配り、手配り、気配りだが、少なからず危険で手のかかる根返りの伐倒処理は、小さなイベントだ。その切り株には今年自分のサインをすることにした。   一口に根返り木とか掛かり木と言ってもケースはバラバラで手を加える順序など間違えば、チェンソーを挟まれたりはね返ったりと危険なことも少なくない。枝張りがしっかりとしたまま倒れれば、どこに重心があるかなど、しっかり見定める必要もある。テンションの掛かり方が複雑なためである。そんなこんなで、つい気おくれが生じ先送りになるものだ。今日は、ひとつずつ、淡々と手順よくことが進み、上のサインとあいなったのである。 ■林を歩いて出会う発見、ハルニレ、エノキタケ、アライグマ   ミヤコザサの中を一輪車に道具を積んで、落ち葉の下に横たわる太枝にてこずりながら緩やかな斜面を移動していると、このあたりには珍しいハルニレ(上左)に出会った。直径が60cmほど、雄々しく一本立ちしている。思わず記念の一枚。 また、久々にエノキタケもみつかった。切り株には若いエノキタケがもっとあったから年末まで期待できるかどうか。なにしろ、もうキノコ本体は凍ったままだったから。それとも凍っても成長するのか、どうか。 小屋にもどって殺し窓から外を眺めていたら、落ち葉トイレの脇にころころと太った黒い動く物が目に入った。子熊か。すかさず、前後に親熊を探したが、居ない。その黒い生き物の動きはタヌキよりも素早く、体格も大きい。と、南の方角に少しずつ移動する瞬間に、尾に白っぽい輪が見えた。アライグマである。 今年は小屋周りにヒグマのフィールドサインはなかったが、1km南西の地点で1度と南東1.5kmあたりで2度、北北東2kあたりで1度見つかっている。シカはほぼ毎回林道で見かけるし、早くも狩猟の対象として撃たれ、オジロワシやトビの群がっている放置された屍もみた。 タヌキは生きているもの、死んだものともに発見して、屍は小屋裏の奥に移動させた。クマゲラは常時小屋周りに居る。体長2mのアオダイショウの抜け殻はテラスにあった。 実に生き物との出会いの多い雑木林で、日々興味は尽きない。まさに小さな野生動物王国である。かように生き物の気配をいつも感じていられるのは、ここに余り人気がないことやわたしがいつも単独であること、そして何よりこの一帯がまとまった面積とほどほどの自然度を有しているからである。ここで林の修景を続けていられることの幸運を今さらのように感じている。 山の神参拝と小屋掃除 2025/12/06 sat 晴れ 5℃ ■静川と遠浅で   正式な神事にはやや早いコモンズの山の神参拝。 午前はひとりで静川のつた森山林(上左)。暴れたナラのご神木がいかにも、と威風をさらしている。午後2時、ウッディーズの面々と大島山林のドロノキに手を合わせる。注連縄、台、お神酒など一式、それぞれの分担もよろしくつつがなく終了。雪の量も年の瀬の雰囲気を醸し出す程度に手ごろだが、落ち葉の下はもう霜柱である。つづいて、地元の遠浅神社へ。山の道具を持たず、平服で集い、あとは夕方早くから飲むだけ、となる。  ところで、つた森山林のご神木そばには、推定樹齢約100年のカラマツがそびえている。50年前、わたしが勇払原野の仕事に就いた頃、森林組合で当時の組合長蔦森春明氏が50年前に植えたものだと聞いた。 明治の終わりころ、父親の百一氏が日露戦争のご下賜金で伐採跡地だった一帯のはげ山700町歩を買ったようにも聞いた。土地も気象も恵まれず、外来樹種をなんでも植えたから山はモザイク状になった。カラマツは、蔦森春明氏のなんにでも飛びついた進取の気鋭がしのばれる。現在直径は約70cmで衰えた感じはしない。 ■小屋掃除   今日はバケツと雑巾を持ってきて、お湯を沸かして窓ガラスやテーブル拭きをした。拭き掃除は、ものや建物を大切に使うという気配りが培われるような気がする。もちろん、薪ストーブののぞき窓も、水を使って丁寧に拭いてから、薪を焚いた。 実は今日午前のメインの仕事は、梅田先生から寄贈された書籍の一部がリストから漏れていたのを、本棚で書名を拾いパソコンで書名を打ち込んでおくこと。エクセルのファイルに30~40冊分を記録して時間切れ。室温がやっと15度になったところで、遠浅に移動である。山の神の日は忘年会が終わるまでなにかとあわただしいのである。 片づけない保育 2025/12/10 wed 晴れ 2℃ 室内-6℃ ■逆方向に倒す伐倒  比較的透いた林でもいつも簡単に木が倒れるものではない。時には重心が右に偏っている木を左に倒したいときもある。クサビをうまく使えばそれが可能になるが、今日はシラカバがそのケースだった。手首が痛くなるほど2枚のクサビを交互に打って、予定の方向に倒したのは良かったが、すんでのところで枝が隣にかかってしまった。 ソーチェーンが挟まれないように少しずつ切断している間に、伐倒の履歴がわからなくなるほどに混迷してしまった。本来は今日の一本目のナラ(画像左下)のように、蝶番に役をするツルと受け口と、最後の追いヅルの位置などが履歴として残るのだが、あられもない仕上がりになった。   そんなときもままある。ただ誰にも気を使わず時間も気にせずマイペースでよいから、心臓の鼓動はゆったりである。ひとつ、心配なことは丸太の盗難であるが、直ぐ薪になるような商品に近い仕上がりにはしない、というのが今年のここの方針だから、枝片付けもほどほどにして、一部は丸太の上に載せたままにした。盗むのに時間がかかるようにするのである。段ボールで「持ち出し禁止」と「監視カメラ設置中」の表示をしてもなおかつやられるようであれば仕方がない。 春まで枝を片づけない、丸太も放置する、というのは簡単なことだが、気持ちが一段落しない。結局、11月に伐って、春薪にして薪小屋に運ぶ5月末までの7か月、薪仕事は続くわけで、これがかなり長く感じるばかりか、薪のしもべになった気分すらする。 ■雪の下のミミズ   かかり木を処理するために大トビで丸太を曳いていると、地面が剥がれて落ち葉の下から大きなミミズが出てきた。ほんの地表の数センチの下に、裸のミミズがこんな風にいたとは驚きだ。 今季は、小屋周りを中心に樹齢約75年の大木をうまく残して、最初の動機、「コナラの大木の雑木林風景」の実現を期している。大木の枝が触れ合わないよう、抜き切りはまだすべきだが、空を見上げるとこんな風になった。これも一応の成果だ。 歩いて小屋番 2025/12/17 wed 晴れ 2℃ 中-6℃→+10℃ ■そういえば、冬の山小屋はどこも遠く寒かった   週初めの大雪で林道入口に大きな段差が出来てしまい、タウンカーのプリウスでは乗り越えられなくなった。やむなく小屋まで片道20分の徒歩となった。車でのアクセスを一旦諦めてしまえば、あとは覚悟して道草しながらわだちをたどるだけ。 暖気で一度解けたから林床の積雪はまだ20cm足らず。しかし小屋はマイナス6℃、じっとしているには寒すぎる。せっせと薪をくべても1時間で3℃までしか上がらず、帰り際の午後2時半すぎにやっと10℃になった。10℃あればユニクロの薄手のダウンでも十分しのげる。 そういえば冬の山小屋というものは、どこもこんなものだった。専属の小屋番が常駐しているところはともかく、いずこも外気と同じような温度で、がらんどうの内部は一日薪や石炭をくべてやっと少し温かさを感じる程度だった。そして驚くことに、その小屋は、パラダイスヒュッテこそ終点のバス停から10分余りだが、下のゲレンデからはシールを付けて小一時間登った。奥手稲の山の家なら早くても2時間、普通なら半日覚悟のラッセルだった。先シーズン全焼した山スキー部の無意根小屋ヒュッテも登り2時間くらいのラッセルが求められたはずだ。 それに比べれば、この雑木林センターなど天国だ。車をデポして10分も歩けば小屋の赤い屋根が見え隠れする。薪ストーブだってその気になればどんどん温度は上げられる。なにか作業したり、歩くスキーやスノーシュウで散歩でもして戻れば体は十分温かくなる。 ■梅田先生の読書遍歴の一画、あらためて知る  先日来、ライブラリーの蔵書リストの仕上げを行っている。特に故梅田安治北大名誉教授(元コモンズ会員/会友)から2年前のなくなる数日前にいただいた2回目の寄贈本100冊あまりについて蔵書リスト整理が未だだったことがわかり、ノートパソコンを持ち込んで署名と著者名を打ち込んでいる。氷点下の小屋内はさすが手がかじかんで、軍手をしたままでキーボードを打った。それも2時ころに、ようやく終わった。室温は10℃。 結局160冊ほどをリスト化した。最も多いのはイギリスの田園を扱ったもので、先生と親交のあった日本の風土研究者・オーギュスタン・ベルク氏(わたしは教養時代、フランス語を習った)と同様、田園空間を固有の風土としてとらえ、景観として向き合う姿勢が一貫しておられたことを思い出した。 そして先生は、膨大な読書という営みを、「漫然一刻価千金」というシリーズの書評集やエッセー集にまとめられ、専門の農業土木関係では「土地改良の周辺」というシリーズものに整理されて静かに自費出版されていた。 今回のリスト化作業で、先生の読書遍歴のようなものを垣間見る思いがした。さらに、わたしが興味を覚えそうなジャンルに絞って贈与してくれたせいか、いずれも手に取って読みたくなるものがそろっている。この2年の間にもすでに20から30冊はすでに読み終えた。 そうして僭越ながら先生とは波長がかさなりやすいものを覚えるのだが、しかし、なぜ先生がわたしのような出来損ないを学科も違うにもかかわらず目をかけて下さったのかは実は今もってよくわからない。田園、里山、雑木林、景観というキーワードを共有していたからか。先日、先生の命日のころに奈良を旅行したのだが、その折には天日干しの干し柿をご仏前用にとお届けしたところだった。奈良の柿の葉寿司を好まれており、研究所で2度ほどご馳走になたことを思い出したからである。 |