| 晴林雨読願望 take /草苅 健のホームページ   勇払原野のコナラ主体の雑木林。ここは中下層をウシコロシの黄色が占めている |

| 一燈照隅 雑木林だより 新里山からの日常発信 |

地域活動15年の歩みとこれから 勇払原野の風土を共有する |

| ●コンテンツ一覧 ●日々の迷想 2023 & 2024 & 2025 2021 |

first upload: Nov. 29 , 1998 last upload: Feb 28 2026 |

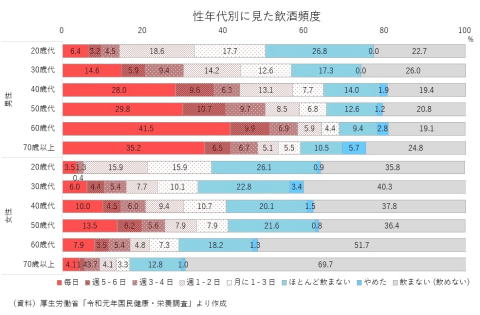

| 日々迷想 ■2/28 歌に見る庶民の共感 46 この書き込みは読売俳壇・読売歌壇から、たまたま心に響いた時に印をつけて置いた投稿作品をコピーしている。この背後には残念ながら選に漏れた数多の応募者と生活を凝縮した作品を感じる。日々を詠むという生活者の息づかいも伝わってくるような気がする。勝手な連帯感が沸いてうれしい。 ◎ぽんこつを互ひに笑ひ去年今年 川口市・Kさん …友人ではなく夫婦の会話とみるのが自然か。廃車も遠くないのだが、修理してたまには部品交換して毎日毎日を大切に生きて、また一年が経った。ありがたい。互いに笑いあえて、そこにいたわりの光景も。 ◎苦戦して九十五歳日向ぼこ 成田市・Kさん …日向ぼっこの高齢が単なる慶賀ではないと語る姿に神聖さを感じる。人生は山あり谷あり、苦戦も少なくないのだ。ほぼ1世紀を振り返るのに日向は格別のロケーション。 ◎また年賀状じまいという賀状 小金井市・「ひ」さん …いい加減にしませんか、という苦々しさか、また一人増えてしまったという寂しい嘆きか。年賀じまいの賀状を出すまえに、どう関係を終えるかについて律義に考えてみるのが日本人らしい感性だと思う。迷い、ためらいながら、長い濃淡のある関係をフェードアウトさせる。 ◎稲挙ぐや津波に呑まれかけし夢 大船渡市・Mさん …「稲挙ぐ」は起きる、「稲積む」は寝ることを指すのだという。大晦日に年神を迎えるために寝るという言葉を忌み、こう表現するのだと知った。初頭の季語として「冬構え」、石組み集団の「穴太衆(あのうしゅう)」などという言葉にも出会った。恐るべし俳句、日本の伝統。 ◎春の星生きているから死ねるのだ 大和市・「お」さん …春らしく晴れ渡った天空の星には明るいメッセージ性がある。作者には死が遠くないという予感でもあったのか。そうなのだ、時には「あまりに健康だったら死ねないよ」、なんて冗談めいた言葉も聞く。生を終えられるという幸運もあるのだ。言い聞かせが力をもつ。 ◎木星をつるしてウルフムーン 野洲市・Mさん …ひときわ明るい木星はなにか意味ありげに頭上に輝く。狼月とは1月の満月らしいが、吊るす、ように見える位置関係、そういえば満月の1月3日は晴れていたから、そんな時間にわたしも外にいて同じような光景を見たような、しかし句にする芸才はなかった。 ◎冬耕の暮るるにまかす一人かな 神戸市・FさN …季語「冬耕」を使った俳句は例としてたくさん出てくる。それほど光景を想起させる深みをもった一語なのだ。日が短くなった斜め光線の下で作者は何を思っていたのか。越し方か、明日やってくる孫たちのことか、それとも春の作業の段取りか。 ◎闇に浮かぶあまたの目あり寒施行 川崎市・Nさん …静川の雑木林の小屋では、鹿、狐、狸、兎、そして鷹や啄木鳥など野生の目は日常だ。さすがに用意された餌を差し出す寒施行の経験はないが、もののけのような気配は事欠かない。それほど冬の生き物たちはエサがないか、乏しい。マイナス20℃近くまで気温が下がり物みなおおい隠す積雪もある北国で、野生の飢えは半端ではない。だが、この地では仏教的な感覚でとらえたことはなかった。 *追記 投稿作品を書きながら鑑賞する愉しみは一入(ひとしお)だ。貸し切りの無声映画館のようであり、日本各地の風土と伝承なども総動員して味わえる。流し読みではなく、踏みとどまって作者の日常まで空想してみる。 ■2/27 ホッとする会話の風景 国内の政治と政局、それにまつわる言論、さらに国際情勢などをネットやSNSでフォローしているとどんどん深みにはまる。今回の選挙ではいつもより数段情報量が多くなって、結果的に食傷気味となってきた人もいるのではないか。比較的よくウォッチする当方はうんざりして離れる時もしばしばあった。 本当に触れたいのはこういう風景じゃないんだけどなあ、と考えたとき正反対のテレビ番組が頭に浮かぶ。ひとつは「病院ラジオ」。病気と折り合ってなんとか生きていこうとする人間の弱さとやさしさが、司会(サンドイッチマン)の語りと人柄によってうまく引き出されてほろりとさせられる。そして「ドキュメント 72時間」。何でもない、普通の日本の庶民の生活が、控えめに切り取られていて素直な共感がある。 地球規模では「地球taxi 」あるいは「街角・駅・空港ピアノ」。素人のほうが役者だ、おもしろいとはかねてから言われてきたことだが、庶民の生活をちょっとのぞき見するような映像に実は安堵の気持ちが起きる。そこにあるのは人としての絆のようなものではないだろうか。SNSに蔓延する嘘や暴力や対立や批判やエンドレスの自己主張の世界とは、日常の庶民はまるで違うのだ。欧米などからの訪日外個人旅行客は、そんな日本人の生活の風景に驚いている。 ■2/26 「歩く人はボケない」か 町医者30年の結論とある。認知症が心配になっている人々は、新聞一面にこの本の広告を見つけてきっと興味を示しただろう。本当だろうか、どれくらい歩けばいいのだろうか、週2,3回でいいのだろうか、などとハウツウの疑問も尽きないだろう。ボケ、認知症は高齢者の一大関心事であることは異論がない。 しかし逆に、歩かないうちに筋力が衰え、直立するバランス感覚もなくなって、つい、ソファや椅子に座ったままの状態を想像してみると、「歩かなくなるとボケる」という反対の意味から推論したほうがピンときた。「それじゃあ、ボケる」。 だからたとえ家の中でも携帯の万歩計を使って歩行距離を推定することにしている。家の敷地から一歩も出なくても、庭仕事や薪運びや階段の上り下りなど、要するに「おーい、お茶」などと声をかけて用事を済ます亭主関白でなければ、歩かない生活など考えられないのである。股関節手術の後の後遺症的歩きにくさをようやく克服しつつあるわたしは、なんとなくこのタイトルが魅力的に見える。そして「よく聞く(聞こえる)人はボケない」「よく食べる人はボケない」「よく飲む人は…」と続いて、要は人生に対する積極心だな、という結論に達する。 ■2/25 ドイツみたいな豚とドングリの話が遠浅・大島山林に 大島山林でスノーモービルの不調対策を打ち合わせした後、早来の図書館で町史を見せてもらった。ハスカップの群落衰退と洪水の関係を調べる一環である。メインの課題の前に遠浅の歴史を紐解くと、明治の30年代、土地の貸し付けを受けた(開拓した)初代の大島清吉さんは、遠浅沼東側のあの一帯320haを持ち、敷地の一部で100頭以上の豚を飼ったとある。それも、ナラの林のドングリを食べさせたからとても成長がよかった、という主旨が書かれていた。まるで、ポークソーセージの本場、ドイツのような話ではないか。わたしが50年前に出会った大島山林は、若いのに美しかったのは、こんな林内放牧の歴史のせいでもあったのだろうか。 ■2/24 食べない快感とアルコール離れに事寄せて 昼に食事をとらない大きな理由は空腹である快感に気づいたせいであった。数年前に検診で逆流性咽頭炎と診断されてからは夕食も腹6分を目標としている。食に関する懸案は、あと、アルコールがある。飲まないほうがよく眠れると言い、そのせいか、周りではたまにしか飲まないという人のほうが多くなった。 一方、昔の会社や役所には、部下に吐くまで飲ませ強くする、などというパワハラ的指導をする上司がいたことなど、今や考えられない。当時、職場の飲み会は多かった。何かと飲み会があり、仕事帰りに愚痴を言い議論していた。北海道では観楓会が職場ぐるみの飲み会の象徴だったような気がする。  少し古いデータだが5年ほど前の資料では70代男性の35.2%が毎日飲み、6.5%が週5,6日飲むと答えている。これだとわが飲み仲間は潜在的にいる、というがわかりホッとする。わたしのような晩酌オジサンは置いてけぼりになるのかと思っていたから、そうでもないようなのだ。しかし、仕事を離れれば誘って飲む機会はなくなった。昔はよく付き合ってくれた家人も夕食時はビールのみでさっさと片づけてしまうようになった。飲んで話すのは実に楽しいのにいずれも残念だ。 確か30年ほど前だったか、フランス人がワインを飲まなくなったと言われ始めた時期があり、聞けばペリエという炭酸水を飲むようになったと聞いた。素面(しらふ)状態を良しとする sobar curious という言葉も近年はしばしば聞かれるようになった。若い人はもちろん、中高年でも別に飲まなくてもよいというアルコール離れが確実に進んでいるのは本当のようなのだ。 仕事の緊張から解かれるため、というのは勤め人時代の飲酒理由だったが今はずばり、おいしいからだ。おいしい料理をさらにおいしくいただくために欠かせない。そのかわり、もちろん深酒などしない。特に料理をしながら仕上がりに気を配ってちびちび飲む楽しさ、わくわく感と言ったらない。そして大相撲…、と飲む理由は続くのである。 *2026/01/03 のブログ「酒を飲む動機の変遷」に続く ■2/23 PCとネットの環境整う ホームページ作成の新バージョンソフトが届いてセットアップした。これであと10年くらいはもつ体制ができたのではないか。デスクトップ購入から始まりデータ移動、アプリ購入などを込みにすれば20万円以上かかったが、おかげで更新作業はもとより操作上のストレスも解消されたから、投資に見合ったものと納得できる。それに今やスマホと並んで生活必需品だ、などと書けば何をいまさら、と笑われそうな、そんな時代だ。 ただ、AIやSNSで速く広く情報を得るよりも、一冊の古めかしい本でも佇むように付き合うほうに気持ちがそそられるようになってきた。関心はゆっくりした、静かなほうへ移ろうとしているようだ。 ■2/22 世話役 なにかのプロジェクトや団体の仕事を進めるうえで、しばしば役割分担が決まるが、主だった分担から漏れる役が世話役である。世話役とは分担の間をつなぐ気配り役といったところか。だが正式な役職名はなく、いわゆる通称で縁の下の力である。だが一人か二人の世話役の存在は意外と大きく、そこに気づいた人の多い方が運営はうまくいく。組織では徳のある総務の部課長といったところだろうか。 こなれたグループでは、組織運営にできる隙間に気づいたメンバーが、名乗り出て隙間を埋める役を担ってくれる。しばしば言い出しっぺが自分で面倒を見るという不文律があるために、会議では逆に黙して語らず、なんてこともあるが、相互扶助や善意の持ち寄りで動く団体などでは、言い出す人がいない限り停滞することになり、そもそもそれでは何のために立ち上がっているかわからなくなる。ただ乗りに至っては論外である。 わたしがこれまで関わってきたローカルな活動に限って思い起こせば、世話役がもっともエネルギーが求められる反面、達成感が一番高いのではないか。人生冥利に尽きるのではないかとさえ思う。それが町内会であれ、あるいは地域ボランティアであれ、結局のところ、関係者を取り持つ世話役的な役割の存在の有無がグループの居心地とゴールを左右するわけだ。あの人の気配りは素晴らしかったなあ、とかつて出会った何人かの世話役的存在を思い出すと、温かい気持ちになることができるから不思議だ。 ■2/21 山岳スキー もうすぐ終わるミラノ・コルチナの冬季オリンピック。全体を見渡してみて、最もオリンピックらしいと思ったのはやはりノルディック複合だ。北欧の雪原を走るスキー、凍った湖や川をすべるスケートなど、緯度の高い国なら日常的に発生する遊びが競技に進化したような、そんな自然味を感じる。 今回驚いたのが山岳スキーである。ドロミテやシャモニーを抱えるヨーロッパアルプスならではのものと目を見張った。実は北海道で行われてきた冬山は、シールを付けて上り、稜線や頂で外し、滑り降り、それを何度も繰り返すという雪国ならではのスポーツだが、文字通り山岳スキーに他ならない。これもいうまでもなくヨーロッパ起源だ。ボードやハーフパイプの競技など、多くの若者が挑戦するジャンルに、地味な山岳スキーが加わって、冬季オリンピックも新時代を迎えたかと思われた。日本にも競技人口が200人いるという。 ■2/20 二十四節気は昨日「雨水」へ   昨日2月19日は二十四節気の雨水だった。苫小牧は雪からみぞれになったから、二十四節気はよく当たる、という現実にいつものように感嘆してしまった。公園の丘を歩くと、稜線ですらもう地面が見え始め、日当たりのよい斜面は雪が消えて、シカが群れて何かを食べていた。もう芽生えがあるのだろうか。 今日出かけた雑木林の小屋周りは、胆振の苫小牧よりも南空知や石狩南部にやや近いせいか、積雪はまだ40cmもあったが、これからの1週間で激減するはず。いよいよ春は遠からじの実感があり、時々雪を交えつつも春は駆け足でやってくる。 ■2/19 内側からみたイギリスという国は  イギリスについて書かれた本への興味が尽きない。登山やフライフィッシング、造園などをはじめ、これまで打ち込んできたいろいろな関心事の多くが英国起源だったりしたこともある。現在においても国のありよう、自然、政治、コミュニティ、土地の共有(コモンズ)、そして田園風景へのまなざしなど、一日の長を感じる。ただ、それは日英の優劣ではなくて、とても考えさせられるという意味である。それというのも、いかに多くの日本人が英国に注目し、住んで、英国を語ってきたかという、文献としての蓄積が示している。 虎岩正純氏による本書は40年以上前のものだが、いささかも古びておらず、今も十二分に刮目すべき話題に満ちていた。一言でいえば英国の見方を広げる、と言ってよかった。正確に言い直せば、イギリスの内側を読みながら日本を見ている、という感じがした。 個人的に実に良書だった。興味の波長も合ったためだろう。ボキャブラリー、感性、興味の方向がこれほどはまったのは、この一年では『庭とエスキース』以来だ。良書との出会いは人生を豊かにする。 ■2/18 パブへの憧れ 夕方、軽く一杯ビールを飲みながら、常連客と世間話や国の政治や病気自慢やもろもろの情報交換などして自宅の夕食に戻る…。あるいは食後にビールやウイスキーのために出かける、そんな場所が身近なところにあったらどんなに良いか。 そう、イギリスのパブのような存在である。うまくいけば町内のコミュニケーションなどもうまくいくかもしれない。が、逆にこじれることもあるかもしれない。町内会や神社の集まりが伝統的にしょっちゅうあるところなどは、自ずと付き合いは深まりお酒が振る舞われることもよくあったと聞く。 フットパスの本場・英国ではトイレの場所としてもずいぶん重宝だった。おかげで一度も立ち〇〇ンはしないで済んだ。とにかく仲間意識のあるだれかとふらっと会える場というのは欲しい。居酒屋でも立ち飲みであってもいいのだが、ビール1,2杯など、節度ある酒飲みの歓談の場、この節度あるというあたりが意外と難しいのだろう。それに値段もある。週に数回、あるいは毎日、ひょっとしてコーヒーでも代役は務まるのかもしれない。 パブというくらいなのだから、公の雰囲気はある。日本人だって、つまるところ個的な隠居生活状態であっても、公的な場に対して内心は興味津々なのだろうと思う。住みよい街にしたい、どうもそれは古来人の常だったような気がするが、過干渉や湿っぽさを嫌ってその反対方向に走ってきたような気もする。それで結構居心地は悪くないとも評される。そんな想いでふとパブのようなものに憧れる時がある。 ■2/17 聴力検査値と日常の聞こえの差 難聴は認知能力に大きな影響を持ち、認知症につながるといわれる。生活に支障がでるようになったので2年前に高額な補聴器を利用し始めたが、その際に耳鼻科や専門店で聴力検査を何度かしてきた。ドクターは生活に支障はないレベルといい、専門店も難聴ではあるがひどくない、という。当の本人が日常会話や会議に支障が出てきたと言っているにもかかわらず、である。 その理由を考えているうちに少しわかってきた。検査は発信される音に集中して待ち構えている。一方、日常は構えている暇などないし、ゲリラ的に音声は発生される。つまり、聞き耳を立てて予め集中しているか、無防備に漫然としているかの違いがある。出だしのフレーズを聞き逃すと意味は届かないわけで、最初のキーワードを聞き取れているか、これが実は大変大きい。 だいたい、年寄というのはボーっとしている生き物である。そのために、会話の一番最初の音声が聞き取れないでいる、そもそもそんな緊張とは無縁の生活に近くなっているのである。だから検査値と聞こえの実感に差が出るのである…。 原因は一応わかった。が、このままにしていけば間違いなくボケる。認知症予備軍になりかねない。対策はできるだけ補聴器を使用し、しかるべく聞き耳を立てる。つまりぼやっとしていないで緊張せよ、ということである。さてこれも散歩の強制と似て、年寄の衰えていこうとする体の自然に抗え、ということである。自然体をモットーとする人間にとって、これは酷でなかろうか。 ■2/16 今日の義理散歩 歩かねば、というプレッシャーが強い。体は歩きたくない、と言っているのがわかる分、ますます甘やかさないで歩け、と内なる声がする。腰が重い、ハリがある、股関節が固まりやすい、どうも座っている時間が長い、それにつれて歩くの億劫になってくる、…。歩かないことは心身の様々な不都合につながっているから、悪循環に陥らないよう、ここはひとつ理性をもって律するしかない。老いは足から、だ。 で、近所を一回りして2.6km、丘の斜面にシカ3頭、蔓がらみの藪にシジュウカラが数羽。気温は0℃あたりだが風があってまだ寒い。こんな変化のないご近所 walking は時々にして、やはり公設の森林公園などにして目先を変え、自分をだましだましコントロールしなければいけない。 ■2/15 もうあれから1週間が経った?! 早い!衆院選挙が終わってまだ7日しかたっていないのに…。このわずかな間に選挙の総括を語る多士済々の顔を横目で拝見し言説も拝聴したが、選挙期間の前からSNSで赤裸々に見せてもらった(暴露された)各党各先生のふるまいや考えが、やはり結果にモノをいったという感がある。 高市人気に引き上げられて当選した一部の自民の先生方も、もう反旗を掲げ始めるあたりが面従腹背の、天に唾する、有権者に見透かされていることに気づかないでいるらしいのは、これまでの政治の限界であろうと思われる。 そんな中、注目したのはダボス会議の片山さつき財務大臣の英語による原稿なしの問答。少し意地悪かに見えた海外メディアの質問にも、あれだけタイムリーに即答する人こそ、これからの「働く政治家」のひとりであり、あのコミュニケーションを成立させるためにこそ、英語を学ぶ目的があるのだと思わされた。 あそこであのやり取りがなければ、為替、国債、株価など日本経済に少なからず影響したかしれない。ASEANにしろG7にしろ、国際舞台で国益をかけ丁々発止でやりあえる力こそ、国民が求めているのであり、実は政党を超えている。そこにもしっかりコミットできる自分か、政治家と候補者は自問し自律的に活動してほしいところだ。支持政党など持たない多くの有権者は、結構冷静に是々非々の立場で関心を寄せている。。 ■2/14 パソコン&ネット環境、サクサクの快感 新しいデスクトップにデータ移動が終わって一昨日からネット環境はほぼ元に戻った。おかげでこれまでのようなモタモタは完全に解消された。大げさに言えばまさに快哉を叫びたい夢のような気分だ。今回のようなネットの裏方の作業操作は、前回まではなんとか自力でしのいできたが、わたしのような素人には考えただけでもストレスなのである。 それでも、前回の更新のあと、ここ10年を超える環境と器材の垢のようなものがすとんと落ち、再生したような感覚は、最近よく使うようになった言葉、re-birth の如し、だ。パソコンがかくもサクサクと作動する快感というのを久々に味わったのである。手練れの方々から見れば笑われるようなたわいもない話である。パソコンに限らず、そもそもものごとがスムーズに流れるという素晴らしさ、気持ちよさがあるのであり、それをこんな一コマでもしみじみ痛感する。 re-birth のついでにwindows特有の余計なアクセス制限なども外したので、電源を入れて数十秒ですべてスタンバイするというのは、先週とは別の世界にきたような感じである。ただホームページ制作のためのアプリを失ったため、サブのノートパソコンで作業するという面倒ができた。これは想定内でおいおい解決だ。 ちなみに、今回の一連の作業は近所の若い人に初めて依頼した。若い人というのは、東京にいる娘が「お父さんの近くにweb でも評判のいいプロがいるようだよ」と教えてくれ、住所から地図を見るとなんと自宅から200mほどの距離にあり、通りに出ると家から看板も見える距離だった。これは驚きである。遠回りするようなアプローチであったが、これも一つの縁であろうか。初の他人頼みだったが、ネット音痴にとってはこれから顧客として相談もできそうで、いいアドバイザーができた。ひとつの安心、あるいは保険と言えそう。 歳をとれば周りの人たちや外部世界との縁を取り持つツールとして、ネットの世界は欠かせないものになった。だからたとえ多少億劫でも、そして誰かの有償サポートを得てでも、ツールは確保しておきたい。それで解決できるのなら、楽な道を選択するのも、もう許されるだろうと思う。 ■2/13 歌に見る庶民の共感 46 全国各地から届く俳句と短歌は地域、年齢を飛び越える共感が楽しい。とりわけ、同世代やさらに高齢の方の投句にジンとくることが多いような気がする。昨年のある忘年会で順番にその年の感想を語る際に、老いることにはいままで想像もつかなかった発見があるんだ、と少し負け惜しみ気味の一言を述べた。若い人たちは何のことかぴんとこなかったはず。今回もその延長感覚で。 ◎ぽんこつを互ひに笑ひ去年今年 川口市・Kさん …敬老の日か。または日常的にこうやって笑い話をしあう友人知人は、身近にあれまほしこと。みんな来た道、みんな行く道。実風景は寂しいものかもしれないが、俳句や雑談では笑い飛ばしていたいもの。 ◎苦戦して九十五歳日向ぼこ 成田氏・Kさん …95年、思えば苦戦続き?だった…。きっと「続いた」わけでなく、時々はそうだった、と思う。山あり谷あり、楽あれば苦あり。召される前には「でもいい人生だった、生まれてきてよかった、産んでもらってよかった」と振り返りたいもの。作者も感謝の気持ちとみた。 ◎また年賀状じまいという賀状 小金井市・Kさん …何枚も毎年続けばうんざり。互いに出し合う仲なら黙って片方がやめれば自然と終わることもある。しまいの賀状は、ただ寂しさがポツンと残る。やめた、といいながら、毎年寒中見舞いのようなハガキをよこす方もいる。やめたものの、やり取りはしたいという本音か。 ◎一人去りひとりとなりし焚火かな 日立市・Kさん …これは純然たる焚火の話だが、風景が年賀状じまいに少し似ている。大勢でいる間は社交だが、最後に一人残ってからの時間はひとりの詩人か哲学者に変わる。この余韻は焚火ならでは。山小屋で過ごすひとりの薪ストーブ時間は、常時これ。 ◎冬なれど冬至過ぎれば少しだけ希望は恋の気分になって 盛岡市・Nさん …冬至と聞いただけで、新年、希望、春と明るさなどが浮かび上がるのは確かだ。恋の気分と類似するのかは、忘れた。苦あれば、楽ありというところか。 ◎「大切に読んでください無料です」古本百冊車庫に広げる 横浜市・Yさん …断捨離と有効利用、もったいなさにちょっと悩むのが庶民だ。売りに出る人もいるけれど、実に面倒だ。さらにオークションにかける人も。個人的には今、いただいた20年以上前の本を読んでいる。内容はまったく古びていない。むしろ普遍的なテーマが見える。 ◎ぽつぽつとできないことの増えてゆく母はしずかに雨を見ている 大阪府・Kさん …雨を見ながら何を思っているのだろう、と想像させる。加齢によって器用さも筋力も、そして知力もなくなっていく。先日はスノーモービルが倒れそうになって応援をたのみたくなったし、昨日はそのスノモのダイナモを引く力がなくて途方に暮れたばかり。助け、サポート、支援…、突如として現実味を帯びてくる。 ■2/12 『ばけばけ』の主題歌は「アメリカーナ」 ナターシャセブンのような、ちょっとブルーグラス系のいい曲だなあ、そしてとても感じのいい歌い手(ハンバートハンバートというらしい)だなあと思って聞いていたら、今注目のアメリカーナという新ジャンルの音楽なのだという。 アメリカーナとは、フォーク、ロック、ブルース、カントリーなどを複合したものらしい。それからあのハモリ方もすごく新鮮でいい。林に向かう朝のラジオで六角精児氏らがなにやら盛り上がって語っていた。 一方であの歌い方が嫌いだという人もいるらしく、どうやら男性ボーカルが美輪明宏の声に似ているからだとか。確かに「よいとまけの歌」なんか、かなりすご味があるし、何かのアニメではおどろおどろしいくらいスピリチャルな音声だった。でも称賛の声も多いようだ。みんなよく注意して聴いてるもんだな~と感心した。 ■2/11 コーヒーとシナモンロールのコンビ 自宅から車で2,3分のところにブーランジュ・オゾがあり、月に1度、朝のたまの贅沢にホカッチャをメインにした調理パンなどを楽しんでいる。その際に必ずシナモンロールを買うことにしている。コーヒーとの相性は、やはりシナモンロールに軍配を挙げたい。 国民一人当たりのコーヒー豆消費が世界一というフィンランドだが、彼の国の環境省とヘルシンキ大学、そして民間の財団のようなところにお邪魔した折、いずれでもコーヒーとシナモンロールを出された。食後だったりして手を出さないで終わったが、ホストらは食べていた。この組み合わせは、筋金入りだったのだとこの頃になってよく思いだすのである。 ■2/10 明日は紀元節 父親は明治の生まれだった。そのせいか、旗日には庭先への日の丸掲揚を欠かさなかった。また2月11日を紀元節と呼んだ。紀元節は昭和23年、GHQによって廃止されて平日になってしまったが、昭和41年、国民の8割以上の願いがかない、「建国記念日」として復活。わたしが中学生のころだ。しかし、その後、神話や歴史そのものが教育から長く無視されてきたせいか、紀元節の印象は一般に刹那的だ。国を挙げての催しなどほとんど聞かない。メディアもほぼ無視状態のように見受ける。さて今年は、どんな扱われ方をされるようになったか、改めてすこしその辺に注目してみたいと思っている。 ■2/09 罰(ばち)が当たった、という総括 昨秋に政権が交代するあたりから特に、色々な運不運を眺めることができた。昨夜の投開票はその総仕上げでひとつの区切りに当たり、近年あまりないような悲喜こもごもを見た。振り返れば、国会や委員会その他での、テレビ受けのパフォーマンスや駆け引き、非難や揚げ足取りのような言動を視聴者たる国民がどう受け止めるか、お気づきなかった方々も実に多かったようで、先生方の人間としての質もよく観察することができた。わたしなどは国益など無視した悪意を感じたものもあった。 あるサイドは大敗を喫したわけだが、しかしピンとくるようなけなげな敗因分析は聞こえてこない。わたし流の、日本の庶民的目線でいえば、一言、「罰(バチ)があたった」という言うべきか。古来、日本人には良心というものがあり、お天道様に顔向けができないようなことはしてはいけないと親にも先生にも世間にも戒められてきたものだ。良心と照らし自らを律するのである。 このたびの一連の政治政局の動きと流れを人としての側面からみれば、良心に照らして是と思えたのか、そこを聞きたくなる言動がいくつか思い出される。庶民には庶民の良心の尺度があり、そこに照らせば「いかがなものか」と眉をひそめるシーンや出来事が、実は大盛だったのである。それらは政策以前の話だ。 ■2/08 「日本列島そのものがパワースポット」という意味 「日本列島の底の方にある何物かが、人びとの心に、欧米人にはない何らかの変化をもたらしている」「言ってみれば、日本列島そのものがパワースポット」「日本列島そのものがパワースポットであることに気づけば、摩訶不思議が起きても当然と、素直に受け入れることができる…」。 昨日の朝方、寝たりて目を覚ました際、枕元にあった『古事記は日本を強くする』(中西輝政・高森明勅共著・2012年徳間書店)を開いた。その時に目に入った上記の文言に大きな感銘を受けた。日頃から気になっていたことが急にすらすらとつながったのである。この本はすでに一度興味深く読んでいて、実はこのページにもいくつか傍線が引いてあったのにかかわらず、である。 中西氏の要旨は、世界の陸地の0.25%しかない日本に、世界の火山噴火の20%が集中していて、その原因は地球にある4つのプレートの境界が日本付近でひしめき合っているから、としており、このことが日本誕生の神話とその後の国柄に強く結びついている、と言うのである。大胆な推論で大いに隙ありという世界であるが、論理性というフィルターをちょっと外してみる必要がある。摩訶不思議の中に噴火のほかに地震災害も含めて考えるとわかりやすい。地震は断層によって起きるが、断層ではゼロ磁場が出来ており、この磁場は人の精神を覚醒する力がある、とべつのところで聞いた。 建築家・毛綱 毅曠(もづなきこう)著『ガイア・インターネット』によると、断層の割れ目から発せられる磁場は、かつてのスーパーテクノロジーである陰陽師を産み、彼らはそこに神社を建立したとし、本の中で阪神淡路大震災で倒壊した神社の所在と活断層を重ねて図示して見せた。そして中西氏らのこの本はプレートに起因する、摩訶不思議と日本の神話『古事記』の誕生と必然を、極めてまじめに論述しているのである。 わたしには国際政治を専門とする中西氏の庶民向け論考を読む機会はしばしばあり、論述する歴史の総括や将来予測については世間でも高い評価があるが、氏が、一般にはなかなか結びつけることを憚りそうなテーマに、真正面から挑んでいることに驚いたものだ。が、もう一度読み返してみても説得力がある。むしろ、そうでないと日本の不思議は理解が出来ない。 奇しくも 2026/2/8 の今日、投開票が行われる衆議院選挙の結果ともこれは大いに関連していくことと思う。おそらく、高市首相は単独過半数を獲得し、与党が2/3の議席を獲得した暁には、頃合いをみて靖国神社を参拝するなど、停滞していた歴史認識にも新たな一手を投じるものと思われる。SNSなどによって、これまでの言論界やマスコミ報道とは別に、国民の多くは色々な議論と実態を看破し、お花畑的な言論から次第に距離を置き始めているように見える。 |

2025の12/31以前 は → こちら

2026の2/07以前は→ ここから