■12/05 歌に見る庶民の共感 42

◎風の道ここよと庭の落ち葉かな 福島市・Tさん

…上手な観察だなあ、と称賛の声がでそう。確かにこんな風景に会う。これを歌う方の透明な心まで想像した。落ち葉の季節が終わって、これからは粉雪が道しるべかも。

◎詠めばまた自虐の句なりうそ寒し 栃木県・Aさん

…何か、悔いることでもあっての自虐か。消しても消しても思いが湧いてしまうこともある。もうコントロールができない。でもこう謳ってしまってやっと忘却か。表出するカタルシス。

◎一日を空っぽにして鷹見あぐ 水戸市・Kさん

…なかなか空っぽにできないものです。よし、今日は鷹の観察だあ、と室蘭のマスイチ展望台で鷹を見に行ったことを思い出した。しかし、小屋の鳥見でも空っぽになるような気がする。要は見ることに集中か?

◎世界中旅した果ての松手入れ 伊賀市・Fさん

…世界を見てきたけれど、天職はこれだなと松の剪定に励む。雄大な経験の「果て」、行きつくというのは幸せだ。あとは一心不乱に打ち込める。この心境はいい。「都会生活したあとに」田舎に帰る、というのもあり。

◎わずかなる嬉しきことの今日ありて瓶ビール買う帰りの途で 仙台市・Tさん

…ワインだったり美味しい日本酒だったり、おいしい焼き鳥だったり。そんなことってある。この場合は、いつもの缶ビールでなく瓶にしたのがミソか。たしかに瓶はおいしいが、コンビニでは見かけないような。

◎歯、目、耳とそれぞれ部品とりかえてどの位持つかこの本体が 下野市・Kさん

…年配者特有の事情なり。しかし心臓まで取り換えるなんてのは、ルール違反ということになる。ひとつずつポンコツになって、脳細胞も劣化して。こうして本体の実情を客観視できれば、きっと静かに往生できるのではないか。

◎ガラス戸をすすんではとまる雨滴なり停戦のあとの空爆を知る 生駒市・Tさん

…パレスチナもウクライナも終わりが見えない。止まったかに見えてまた動き出すから、フォローする側もニュースをスルーしそうになるのである。それにしても内乱やテロや暴力沙汰は終わりがない。人類とは困ったもの。

◎湯舟とは温もりそして泣く場所と知りたる孫のこのごろ長湯 鴨川市・Hさん

…なんとも可愛そうで、可愛くて、どうしたの、と今にも声をかけそうな描写。作者はきっといい頃合いに声をかけるのだろう、遠くから見守って。お孫さんも自分でしか解決できないから、と涙を見せないのだ。

◎民のため民が作った民藝を分厚いガラス越しに見る民 大野城市・Nさん

…わたしも柳宗悦氏の民藝にめざめ、神宮外苑そばの日本民藝館を訪れたことがあった。庶民の生活に根ざした手づくりの数々、たしかに宝物のように見えた。ただ民藝の北限は青森。蝦夷地は民藝が生れる前に近代の文化がドドーっと入り込んだせいか。

■12/04 長文、長口舌の戒め

どうもこの頃の文章が長い。言い訳がましい。しゃべりも長い、と思う時がある。そんな持ち時間への無頓着はボケの兆候である。要領よく手短に表現するのは容易ではないが、気を付けよう。

■12/03 根返りの処理記念

根返り木は根がついているから、倒れて掛かり木になっても生きている。フットパスを歩く都度それをみていながら数年先送りして放置してきた。それを2025年秋についに意を決して伐倒、整理を始めた。この11月から仕事の合間合間に付近の掛かり木、枯死木も一緒に片づけて来たから、林道の両側に目立つ掛かり木は保安林とカラマツをのぞいてなくなった。雑木林修景は、目配り、手配り、気配りだが、少なからず危険で手のかかる根返りの伐倒処理は、小さなイベントだ。その切り株には今年自分のサインをすることにした。

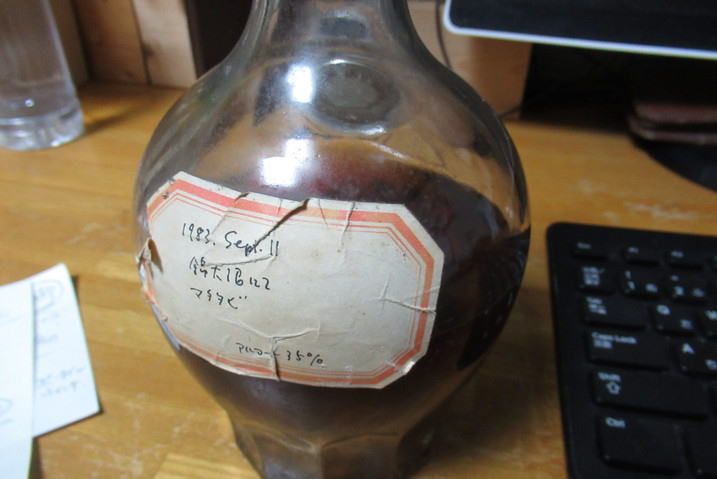

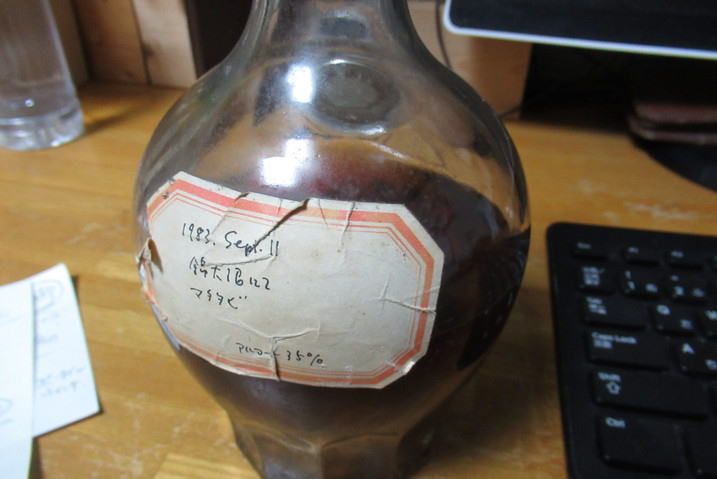

■12/02 マタタビ酒(40年熟成)

床下収納庫を片づけていた家人が、「これ、捨てていいの~?」と大声で聞くので見てみると、約40年前に仕込んだマタタビ酒だった。錦大沼産である。大切に部屋に持ち込んでなめてみたが、しっかりとした酒の風味があり、やや薬用酒っぽくなっている。いつものビールやワイン、日本酒とは美味しさの尺度が違う。マタタビ酒の効能は、疲労回復、滋養強壮、冷え性、腰痛、精神安定、などに良いと言われており、薬膳酒扱い。エッセイストの小川糸さんは白ワインとブレンドしているとか。使い道を思案している間にまた10年ほどが経ちそうだ。

■12/01の① 女性というジェンダーとソーシャルキャピタル

先月の末、当ホームページは27周年を迎えた。開設当初は、マイクロソフトの word に含まれている機能を使って、時には慣れない html という言語を交えながら、

I T 音痴にもかかわらず恐る恐る始めたものだった。もう随分遠い昔の話のように感じる。

昨日、そのホームぺージの「日々の迷想」のアーカイブのページで、10/11~10/25 の分が抜けていることに気づいた。文章を切り張りし移動したり編集したりしている間に消えてしまったのである。そんなミスが時々あるのをいつもだましながらやっているが、その中に、女性というジェンダーがもっている宝のようなもの、おしゃべりの中に玉石混交のように含まれている社会に貢献する「つながり」を産む言葉、それから地域力を下支えする情報ネットワークのようなものについて、ややリキを込めて書いたことを思い出した。しかしそれをどうしても再現することが出来ない。

それはSNSの研究で道北の女性らとのやり取りで学んだことや、先日の松江で知った循環バスの女性ガイドのアドリブ説明における語りかけの意味、さらに数年前に奄美群島を旅した際の各島の素晴らしい3名の女性ガイドのことどであった。地域に真正面にコミットし続ける様子にこちらが大いに励まされ、こころのなかでエールを送りながら少し胸を熱くしたことなど、忘れられない体験になっていたからである。それらはとても地味であるけれども、地域力とか社会関係資本(ソーシャルキャピタル)と称されるジャンルにあると思われた。

今般の女性総理誕生やその周辺で強力なブレーンを務める女性らの存在も、同じ地平にありその敷衍したかたちというべきか、あるいは女性というジェンダー特質の当然の帰結現象として表れてきているように見える。いつかこれらと結び付けてもう一度考えてみたいと思っていた。

しかし今、こうして思い出して書いていても、約ひと月以上前のホカホカの感想とはどうしても似てにつかない。勢いや熱がなく到底再現できない。だから、最もホットな感性のうちに日々書きとどめておく、という意味はわたしにはどうしても必要なようだ。軽度の認知症なのか、どんどん忘れるのだ。したがって何かを整理して考えるときにホットなうちのメモが不可欠になっている。

●12/1 の② ホームぺージ考、追記

(ついでにホームページについて特に記録しておくと…。)

同時にホームぺージの周回を振り返りつつ、消えてしまった何日分かのわずかなメモを惜しんで、大袈裟に喪失感を感じている自分が歳相応で、しかもちょっと可笑しい。ホームぺージの意味は変遷をして、まさにホームページと呼ぶにふさわしい記憶の保存箱のような役割をするようになったのである。特にこれまでの「地域活動15年」と冠したページには、それ以前も含めた勇払原野の「林遍歴」をレポートや報道記録を含めてストックしているので、自宅キャビネットのようであり、自分にとって大きな安心となっている。

さらに「雑木林&庭づくり研究室」というホームぺージの27年は、ローカルな風土にどっぷりと漬かり、狭い領域に入り浸ったからこそ見える世界を、稚拙なタッチであれとにかく文字化してきた。その画像と文字記録が誰にとって有用かと言えば、他でもない自分であった。ホームページは老いていく作者を無言で支える個人秘書、あるいは自らは語らないいわば口の重たいA

I のように働くことを知った。

■11/30 『パレオマニア』、池澤夏樹

この作家の言葉選びにほれぼれするときが多い。表現に輝きと天才的自由さがある。この本(2004年、集英社)は大英博物館を足掛かりに、世界各地の博物館や遺跡を巡るのだが、博覧強記ぶりに目を見張るとともに、世界の地理と歴史をつないでしまうスケール感が心地よい。しかものっけから箴言のようなフレーズを目にする。

「…(あれから5000年が経ったが…)でも人の精神の基本形は変わっていない。現に自分はシュメールの美術を見て、美しいと思えたわけだから。こういうものを作った奴は随分得意だっただろうし、それはつまりその時そいつが幸福だったということだ。王様が褒めてくれたとか、自分の評判が上がったとか、そういう俗な理由からではなく、美しいものを作った、自分が満足するものを作ったというだけで幸福。」

「大事なのは幸福であることだ。大事なのはよく生きることだ。現代の社会は長く生きることは保証してくれるが、しかし中身は空っぽじゃないか。不幸の元を退治すれば人は幸福になると単純に信じている。生きることへの積極性がまるでない。…」

弥生人は来なかった、文化だけが伝わった。(アイルランド、ウェールズ、スコットランドには)ケルト人などいなかった、われわれは強いケルト人の子孫だ、という必要があった、…などと目からうろこの新説、仮説、自説が転がっていて、こちらの未熟な歴史眼を刺激してくれる。読書とは得難い、うれしいものだとしみじみ思うのである。

■11/29 小春日和

それにしても、と思う。林には小屋番と並行した山仕事をするために来るのだが、わたしは「居る」だけでも十分だし、かつては冥想用だったテラスにボンヤリ座っているだけで心は満たされる。風景を創る、というミッションの意義深さに促されて少しだけ仕事を動かすが、作業よりやはり「居る」ことそのものの方が意味が大きい。自分にとって、毎年同じ風景がめぐるここが、心身をリフレッシュするリゾートなのだった。

生気がよみがえるような気がするのは、きっと胸が膨らむからだろう。胸いっぱいに雑木林の空気を吸い込むのだから、今はほぼ誰も口にしなくなったマイナスイオンが満ちていればそのおかげも見逃せないだろう。そうしてきっと元気になって家路につくことになる。雑木林に居て、あるいは山仕事をしたその日は、「夕餉のお酒がとりわけおいしい」。これはまた稿を改めて。

■11/28 カササギの飛来で

今月の初め、米大リーグのワールドシリーズ決勝戦9回のギリギリのときだった。家人と二人息を殺して画面を見つめているとき、出窓の前にあるオンコのてっぺんにカカサギが飛んできて止まった。わたしは瞬間的に「勝った~」と叫んでいた。カカサギは戦いの縁起物で「勝ち鳥」とされていると聞いていたからだ。そして結果は、なんと叫んだ2,3秒後、相手打者は内野ゴロを打ち(詳細は忘れた)ダブルプレーか何かで、ドジャーズが決戦を勝利したのだった。

このごろなにか、勘のようなものがあたることがある。基本、幸運に恵まれているように思う。いや思うことにしている。ひらめくというか、祈りが伝わるというのか。祈って流れが変わるものなら、諸々についてもっと祈っていたいとも思うのだが、なんなのだろう。言霊というものもある。志し発した方向にしか進まない、だからまず志せ、という。

こんなこともあった。令和7年正月2日の夜中、隣が火事になってわが家に消火活動の水がかかる夢を見たのだが、なんと夜が明けた朝7時ころに火災報知器の音が聞こえ、出てみると裏のアパートの老女の部屋から煙が出て火事騒ぎになったのである。すんでのところで住人は消防士に運び出されたのだが、水をかぶった部屋は2か月近く、リフォームの業者が出入りしていた。

■11/27 歴史の裏側に横たわるもの

井沢元彦著『怨霊の日本史』を読んだ。けっして教科書に堂々と乗るような説や文脈ではないが、歴史学者や学会に認められたストーリだけでは読み切れない裏を、想像を働かせて書かれているので、こちらもその気で向き合ったためか気楽に読み進めた。

思えば、『源氏物語』やその時代のものには怨霊やそれを払う加持祈祷が頻繁に出てきて、それが当時のスーパーテクノロジーだったことがなんとなくわかる。陰陽師らは近年の阪神淡路大震災の断層と神社の建立位置との照合などで地磁気の感性で説明されていたのを、わたしは科学の匂いがあると思っていた。未だ科学されていないだけだ。

「怨霊」に焦点を当てたこの本は、恨みが祟りとなってその後の流れを左右した例がいくつか取り上げられ、大国主の尊と出雲大社から始まる。菅原道真、後鳥羽上皇など、皇統にまつわるものがメインだが、「ばけばけ」のラフカディオ・ハーンの怪談物も庶民版の怨霊説だろうと思う。日本人に限られるのかはわからないが、人の持つエネルギーの第一はねたみ、うらみだ、と聞いたが人間の本質を考えさせられる。

■11/26 山仕事の危険

裏ページにあたる「雑木林だより132」にはこのところ、大きな2,3本の根返り木処理の顛末と盗難事件を書いている。雑木林とか里山といえば、のどかで好々爺がのんびり枝拾いなどをしている図が似つかわしいが、整った風景を維持するためには実際は逃げられない仕事もままある。ひとりならではの不安や、他人に迷惑をかけられないという緊張もあるので、内心はいろいろな思いが交錯する。そんなこころの襞を見つめるというのも得難い体験というべきかもしれない。

■11/25 歌にみる庶民の共感 41

苫小牧は一時雪が降った後いつも通りの長い晩秋に入ったかのようだ。夕べ遅くは遠くで白鳥の渡りか、鳴く声が聞こえた。季節は常に色濃く日常にあって話題に事欠かないが、語る相手はこの「共感」だけの呟きにになりかねない。今回も俳句のみ。

◎伝えたき言葉と人を失くし秋 東京都・Sさん

…やはりこの投稿者のようなことが良く起こる。この寂しさは格別だろう。共感がなかれば人生はあまりにもつまらない。ナンデモナイ会話をできる幸せというのがある。

◎鶴折るは祈りか悔いか夜半の秋 吹田市・Hさん

…選者は「眠られず…」と想像を書いていたが、その方が句の情感は確かに増す。夜半のひとりだけの営み。ますます眠れなくなる。祈りや悔いに疲れた頃にやっと寝に着く…。

◎担任も雁瘡(がんそう)物理学を説く 京都市・Nさん

…先生は生徒に後ろから観察されている。首筋か、バレバレだ。慢性の湿疹は実に治らないのである。ドクガ、帯状疱疹と並行して治らない皮膚の病を当方も引きずる。

◎草相撲里の山川みな四股名 四街道市・Sさん

…これは愉快。落語家の名前とか、そんなものにも使えるかも。しかし昨今、気軽に呼べる里の山川が身の周りになくなる。アニメのキャラクターなどに代わるのはやめてほしいところ。

◎おおよそで生きる余生や秋うらら 川口市・Wさん

…実にこの感覚や、良し。ぎすぎすとせちがらく理屈っぽいのはスルーしたい。おおよそで生きるのは理想だが、現実はなかなか許してくれない。特につれあいなど。

◎爽やかや眼のゴミとりし母の舌 川崎市・Kさん

…思い出した。幼少のころ、母親に数回とってもらった。なめてもらう、というのは動物のよくやることだが、効き目は抜群で母親にしてもらったことのうちで上位だ。

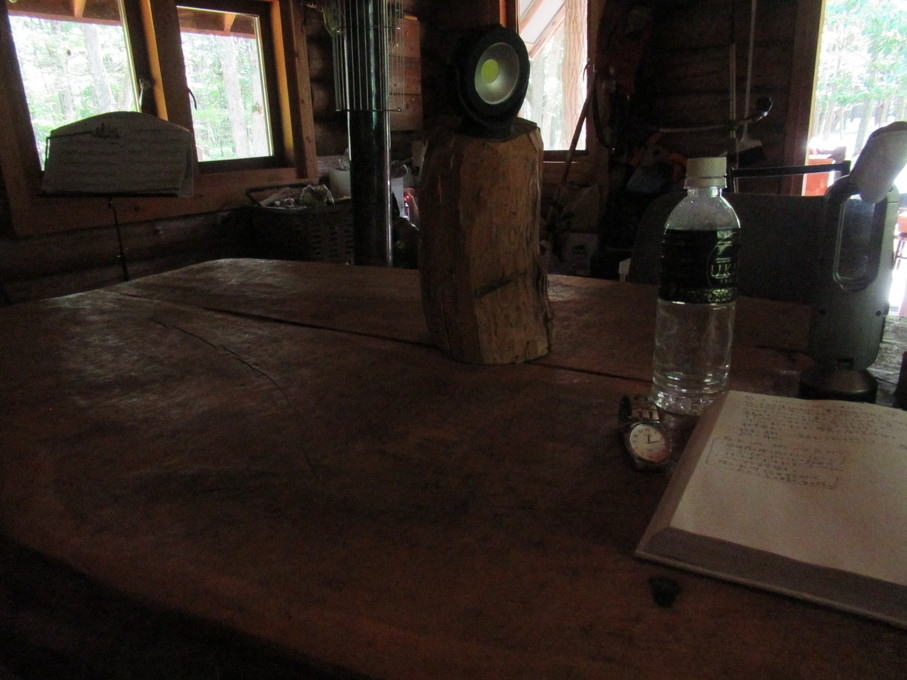

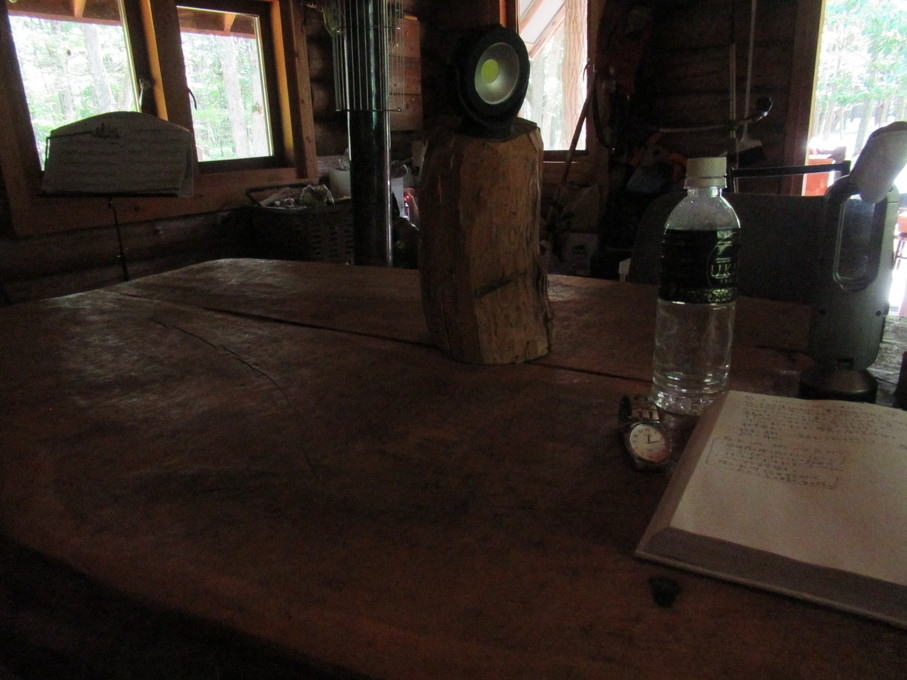

■11/24 殺し窓で始まったステージ

もう2,3年すると築30年を迎える小さくて質素な丸太小屋。今年は、かつてなく人がくるようになった。それというのも近年はわたし自身が年間100日近く通い、10年前より小屋内外の手入れ、整頓ができるようになったことが背景にあるようだ。苫東コモンズのメンバーの協力も得て、ログハウスの丸太に防腐剤を塗り、写真のように採光の窓を造ったのも大きい。ただ開け閉めが出来ない、いわゆる殺し窓だが、窓辺の明かりは本を読んだりものを書いたり思索するには最適だ。森づくりと山、walking

関係を主とした500冊ほどの蔵書もそろって、まあ、いわば表向きのお膳立てはできた。そんな中、この殺し窓から見る四季の雑木林風景もわたしは好きである。このようなシニアワーク、シニアライフのステージ変化は、この殺し窓が象徴しているような気がしている。

■11/23 古都の食

先日訪れた奈良の食といえば、わたしは「柿の葉寿司」である。あんな海のない県で、鮭や鯖の美味しい寿司を作って見せることと、それを可能にした柿の葉にも注目する。新鮮な魚に対するあこがれはいかばかりだったか。そんなことを考えながら、冷凍であっても機会があれば食してみる。岐阜の朴葉みそもしかり。宿によっては、朴葉みそがメインの料理だったりするから驚いた。わたしは八戸のトロ〆鯖をつかって朴葉寿司をつくったことがある。我ながら絶品だった。いずれも葉っぱの香りと殺菌作用が働いている。

それから、干し柿。丁寧に天干しした干し柿は予約から2週間以上かかるというので、手持ちのお土産にならずネット予約になったが、到着日を想定して奈良で買った絵はがきを明日送り先に出す。この手間暇も旅の余禄。

■11/22 間伐材の横取り

一昨昨日に、やや苦労して片づけた、太く長い材がなくなっていた。普段、盗難など悪意のある世間に無縁だったので驚いた。初めてではないが、やはりショックだ。明日、予定を変更して防犯カメラの設置に向かう。設置の看板も立て、予防体制を図るつもり。

■11/21 寒さ、冷たさ、暗さ、そして落ち葉

一日が最も短い冬至まで1か月。朝6時でも暗く、午後4時を過ぎれば暮れる。そして外は寒く、時に手は冷たい。嫌がっていた暑さも悪くなかった、などとふと思うこの頃だ。俳句の季語に関する書物を読んでいると、季節の色、風、温度、植物などもろもろの風物、そのこだわりに実に驚く。それが古今和歌集あたりから延々と述べられる。これは繊細な季節の移ろいと密接に触れながら人々が生きてきた証である。雑木林に目を向けると、なぜか、落ち葉の量が例年より少なくないか。興味は尽きない。

■11/20 歌に見る庶民の共感 40 (読売新聞・月曜日の歌壇俳壇を参照しています)

「共感」を選び出し書くのは、至福のひとときである。静かに時のすぎるのを待つだけの身には、日々、淡々とした時間が過ぎるはずなのだけれど、予定、と心に誓ったとたん、それは負担に代わっていく。その負担感覚を超えるための訓練を実施中。

◎鶴折るは祈りか悔いか夜半の秋 吹田市・Hさん

‥折る。その営みの静謐、たたずまい、それだけでまるで祈り的世界だ。ツルを折る時間はまさに世界を創るマジナイのような行為。

◎伝えたき言葉と人を失くし秋 東京都・Sさん

‥人は次第次第に関係を失していくらしい。そして孤独を味わうようになっていく、のは普通の歩みだが、哀しみばかりがいいのではない。関係性は紡ぐしかないかも。

◎担任も雁瘡(がんがさ)物理学を説く 京都市・Nさん

‥皮膚病とはまさに恐ろしき完治しない日常病。そうか、先生もだったか、作者の発見の歓びが伝わる。同病を体験する筆者も、同胞を得た喜びあり。

◎草相撲里の山川みな四股名 四街道市・Sさん

‥よくぞ書いてくださった。田舎相撲の真骨頂。そう、地方には川も山も里も名前があるのだ。その四股名。と言いつつ、現在の力士で思いつくのは、熱海富士、美らノ海、湘南の海、あたりか。

■11/19 タヌキの死

今年の1月、小屋のベランダの下に設置した動物用センサーに、タヌキが映って、置き去りにしていた死んだタヌキを食べ始めた。コリコリという音まで出して、衝撃的シーンだったが、11/15

再びベランダの下に死骸のようなものを見つけ、今日、処理した。きっと、またタヌキかその他の獣が処理するだろうと思うが、この食物の連鎖のようなものの理解というか観念というか、現在の生活環境の中ではなかなかストンと理解できない。

わたしたちは完全にそのような食物連鎖の中にいない。いわば、都市の文明生活いうものが生き物の連環の中に存在していないからかもしれない。小屋の周りには「まほろばコース」というルートを命名しているが、「まほろば」といういわれも実は、その木立にひっそりと囲まれたそこが、手負いのシカにとって最後の息を引き取るのにふさわしい死に場所だったと感じたことに始まる。最後は静かな、何者にも犯されない場所を選ぶということか。小さな雑木林で展開される野生たちのプロフィール、その向き合い方をわたしはまだ知らない。

■11/18 琵琶湖疏水

開拓と文明、文明と森林、開発と自然。これらに対する関心は依然薄れていない。文明の及ばない静かな大地・北海道が動き出して開拓がはじまり、やがて開発と呼ばれる急速なインフラが進んでまだ100年余り、一方の京都は都が置かれて1000年余り、明治維新の遷都で京都は寂れにさびれ「キツネやタヌキの棲み処となった」と言われた。没落する京都を再興するための府知事の施策は柱の一つが琵琶湖疏水だった。水力発電による市電の運行、産業おこしだったが、その疏水の土木工事を日本人だけの技術で仕上げようとした。選任された主任技術者は21歳だった。

何度か京都を訪れているうちにいつかこの疏水を下る遊覧船に乗ってみたいと思っていたのが、たまたま空席があり滑り込みセーフ。11/13、揺れる船の小一時間の疏水下りを体験した。なんとも一口で歴史比較などできるわけがないが、時間の重みというのが少しわかる。

地下鉄東西線琵琶湖浜大津行きに乗り、乗り換えてスタート地点の三井寺へ。琵琶湖へは歩いて5,6分の場所だった。舟の終点は山科。素晴らしい遊歩道から毘沙門天にお参りしてから叡山電車で鞍馬寺に向かった。

■11/17 正しく歩く訓練を始める

散歩時のウォーキングポール、階段投降時の手すり、これらの補助具は時に要注意だと知った。腰あたりがすっかりこれに頼ってしまって、バランス感覚も衰えてしまっているようだ。そもそも人の身体は衰えるものだが、しかし油断すると生身の体は反応をさぼり、甘えるようになる。そもそも人間の歩行というのは、四つ足動物と違って、転ぶのを防ぐように足を出して歩くのだ、と聞いてわかった。極めて微妙な平衡感覚の上に成り立っていたのだ。少しつらいが、あらためて正しい歩行姿勢を心掛けることにした。健常者にはなかなかわからない世界である。

■11/16 森に満る氣を浴びて

先週は月曜から金曜までの5日間、古都をめぐった。昨年秋の奈良・山の辺の道の北ルートがまだ残っていたこと、琵琶湖疏水というインフラへの興味、そしてパワースポットと一部で噂の高い鞍馬寺、貴船神社が目当てだった。

鞍馬寺から貴船神社への峠を挟む山道は、原生林と称される部分も含んで、じつに鬱蒼とした修験道のような厳かな山道で、パワー(氣)とはこの雰囲気を指すのだと知った。写真は貴船神社奥宮。貴船とは「氣生根」の意で、大地のエネルギーである水と森に囲まれた場所という意味らしい。郷里の最上川の支流のそのまた支流の、鮒やナマズを釣っていた川が貴船川という名前だったので、実はこの言葉の意味にも関心があった。景観構成が、静川の雑木林の冥想テラスあたりにちょっと似ているのも内心大きな驚きだった。

■11/09 初冬に突入

金曜日の雪で雑木林は裸になった。樽前山は真っ白、小屋も自宅も薪をせっせと焚かないと寒い。それにしても落ち葉は美しい。落ち葉セラピーというものもあるのではないか。

■11/08 片山由美子著『季語を知る』を読みながら

立冬の日の夜から、あわせるように雪模様になった。夏タイヤのままだが例年はまだまだ冬タイヤには替えない頃合いで、こんな日は一日の予定がガラガラ変わる。そもそも週初めに医院に行ってから少し熱っぽい感じがする。ゲホゲホ咳をする患者らと同じ空気を吸ったと感じると暗示にかかる方で、そのせいもあろうか。とにかく、体がだるく眠い。それに外は積雪10cmもあるのである。そんなこんなで今日の山仕事は延期して、滅多にないことだが遅い朝食後また横になった。 立冬の日の夜から、あわせるように雪模様になった。夏タイヤのままだが例年はまだまだ冬タイヤには替えない頃合いで、こんな日は一日の予定がガラガラ変わる。そもそも週初めに医院に行ってから少し熱っぽい感じがする。ゲホゲホ咳をする患者らと同じ空気を吸ったと感じると暗示にかかる方で、そのせいもあろうか。とにかく、体がだるく眠い。それに外は積雪10cmもあるのである。そんなこんなで今日の山仕事は延期して、滅多にないことだが遅い朝食後また横になった。

開いた本は『季語を知る』。片山さんのこの本は俳句でも上級者向けの、季語をよく知り作句する人のためのものと感じたが、読むだけのど素人である当方にはとても学ぶところが大きい。なにしろ、近年辞書を開くのは歌壇俳壇で知らない言葉に出会った時が最も多いのである。それに、俳句は、風物、季節に作者の思いをそれとなく載せて飄々と歌う、その風物と季節描写の幸せな世界を共有できる。

今朝の庭は、咲き誇っていたロベリアがついに雪の下になり、ヒメエニシダ、スティパもあられない姿に代わった。季節はこうして姿を強制的に替えるから、ある意味ではわれわれは季節に支配されているのである。この季節に身を任せざるを得ないという感覚が好きだ。ちなみに春から一目散に咲き続けたロベリアの花言葉は「謙遜」だという。毒を持つので一説では「悪意」もあるらしい。ともかく、片山氏の開陳する季語の世界にはもう少し時間をさいて没入していたい。

■11/07 立冬だとか

小走りのような風景変化、あれよあれよと秋は深まる。

日本の政治風景も高市総理誕生後2週間、目まぐるしく変わって、国民の少なくない人々が日本を取り戻すスピード感に拍手を送っている。この一年、あるいはもう少し前の過去、あれはまるで停滞ではなかったか、内向きの政局ばかりでなかったか、と思い始めている。

話は戻って、季節は今日が立冬。寒さは緊張だ。備えをしっかりせねば、と覚悟する反面、体が休まるインドアの時間が多くなる。読書に励もう。

■11/05 Lilo さんからのメッセージ

74歳の誕生日に 、face book でドイツからメッセージをもらった。2002年に森林療法のメッカ、バートウェーリスホーヘンを単身訪れたときに、森を数日案内してくれた女性

Lilo さんからである。彼女はわたしが泊ったクナイプ療法のクアホテルのオーナー、ルイスさんの女友達でふたりはハンティング仲間だった。英語がルイスさんより上手で、仕事が空いたときにわたしの案内を買って出てくれた。隣の市有林や元フォレスターを紹介してくれお宅を伺ったりと、実に良く相手をしてくれた。それ以来、メールかSNSで簡単なやり取りが続いている。

写真は、 Liloさんと愛犬、背景にあるのはシカ猟のためのハンティングタワーである。三菱RAV4に乗っていた。ここでの1週間の滞在はわたしの森も見方、考え方、人と林の考察などの上で随分勉強になった。当時の画像を開くと懐かしさでいっぱいになる。それから7年後、今度は「北の森林と健康ネットワーク」という市民グループ10人で、もう一度訪問することになった。その足で隣国オーストリアのウィーンの森を公式訪問したのである。

■11/04 奥歯の精緻な画像、初めてみて

健康管理デー。午前は睡眠時無呼吸症候群のC-PAP治療データ(呼吸器科)をドクターに見てもらい、同じく血圧の薬(内科)を処方される。内科呼吸器科だからこの医療機関にすると両科で初診料が3か月処方のつど一回で済む。午後は今年から通うことになった歯医者に3か月の定期健診。若く明るい歯科衛生士が懇切丁寧に応対してくれた。ちょっと気になる症状を言ったら奥歯の画像を撮って見せてくれた。

奥歯の内情は大変であった。上下左右とも治療のあとが痛々しく、よくぞ頑張ってくれたと他人事のように、いや我が事として同情とねぎらいを禁じ得なかった。この夏、ナマコを食べて歯が欠けて以来、ちょっとまじめに歯を労わらねばという気になっている。食事を愉しむことは人生の一大事だ。

■11/03 季節を占う愉しみ

1週間遅れで紅葉のピークが来ると予想した今週、土曜日曜の大荒れで紅葉するはずの葉っぱがほぼ落ちて、雑木林は半分裸の山に変わった。どちらかというと夜間が多くなったガン、白鳥の渡りはまだ続いているが、例年よりも自宅上空を通過する編隊数がかなり少ない。西か東にルートを代えたかもしれないのだが、その理由はわからない。ドングリは昨年の豊作と打って変わってまるでない。 キノコも結局ボリボリとクリタケだけとなった。ヒグマは散発。原野をさ迷ってみたところで、餌は何もないことはすぐわかって戻ったのかもしれない。

季節は波状のように寒暖を繰り返して次第に冬を迎える。この夏の猛暑の影響は随所にでたのであろうけれど、どういう訳か10月半ばから薪ストーブを使う日が例年より多い。薪が足りるだろうか、などと心配もしつつ、季節の移ろいを眺めるひとときは愉しい。

■11/02 落ち枝へ思い入れと共有

独りで林を歩く、というとクマが怖くないかとたいてい聞かれる。ヒグマへの恐れのない歩きは逆に詰まらないんだ、と答える。同じことだと気が付いたのが勇払原野にある雑木林のフットパスでしばしば見かける「ミラクルな落ち枝」である。

わたしがどこか神々しいまでに絶賛して語るうち「〇〇のひとつ覚えみたい」とバカにされるようになってきた。そんなのは確率の問題だと一笑する人もいる。わたしが撮って来たミラクル落ち枝はたいてい一人の時であり、そもそも林は十分に畏れを感じる雰囲気だから、当初は結界をつくられているような思いだった。

写真は15年くらい前の樽前川の源頭。崖に囲まれた、クマでもでたら絶体絶命の場所だった。長く太い落ち枝が地面にグサッと刺さる現象は、寡雪で土壌凍結と融解を繰り返す場所の、腐植層の多いところで見られるから、かなり特異なものと言えるが、みんなでワイワイガヤガヤと遠足モードの歩きでは、珍しいものがあった~、で終わるはずだ。独りだから感じる世界は共有してもらえる人がきわめて少ない。先日、ささみちフットパスで8本の落ち枝を見つけたが、これからは公言するのはもうやめようと思っている。

■11/01 この頃のクマ、ヒグマに思う(補足)

背景にあるもう一つのことを書き忘れた。行政によるボランティア・ハンターへの過度の依存である。北海道でのヒグマ問題が現在のように顕在化したのは、奉仕活動としてのハンターの扱いが手当と権限の両面において、地方の猟友会側から不当とされ協力しないと突き放されたのが発端だった。最近も積丹で同様の事案が発生してもめているようだ。

報道によればこれは道内だけの問題ではなく本州各地でもハンターの手当てや捕獲や駆除1頭当たりの支払い額にずいぶん差が出てきた。これからは競争になる可能性もある。広域ビジネス化され、連携されるかもしれない。国からの補助金が行政にピンハネされてハンターにうまく回っていない、などという噂も聞く。「好きでやっているのだから少額手当でいい」という時代はすでに終わったことに対応しなければならない。

これはヒグマやシカの駆除だけでなく、沿道の風倒木処理など森林整備でも同様で、行政は無料で喜んでやってくれるボランティアに期待しているようだ。こんな状態だから、割の合わない危険な作業に対して相応の理解を示し、逃げと不作為ではなく先手を打つような身軽な地域施策を望むのはこれから当分は無理だろうか。有志が思い立っても複雑な庁内手続き調整などを越えていくにはとてつもないパワーが必要であるらしい。たいていはその前に志が折れてしまうのも容易に想像できるのだが。

こんなことを考えているうちに、これほど地域事情が違う日本で、全国一律の制度で統一するというのが、クマの問題だけでも容易に想像できる。最初のヒグマの駆除が問題化した時、道知事は自らこうすると方向を決めるのではなく、環境大臣に会いに行った。これは意外だったが、自治体の役人は理詰めで「これは元になる国の制度を改めてもらわねば」と知事に上申したのだろう。

地方への権限移譲、、地方分権が謳われる背景もこの辺に根っこが一緒なのだろうと勝手に想像しながらヒグマ問題その他を眺めている。世の中はとかく面倒でまだろこしいものである。

■10/31 この頃のクマ、ヒグマに思う

クマに襲われた死者数が日々過去最高を更新している。襲われた被害者の數に、恐怖におびえる市民のことを加えたら、もうすでに侮れない状態になって自衛隊出動にまで展開している。まるで不可抗力の天災並みである。マンパワー不足のためと自治体は申請理由を述べたが、目に余る出没は突然始まったわけではないから、数々の不作為、手立て不足の積み重ねの結果である、と言って過言ではないだろう。

背景にあるのは、野生生物管理としての頭数調整の失敗、都市計画上の森林や農地と住宅の位置関係の見直し、そして折からのエサ不足あたりが大きく関与している。ただ昨今の出没傾向を見ていると、彼らの棲み処におけるドングリなどの不作とエサ不足のほかに、クマたちが農地や住宅地の方が高カロリーの餌が豊富で取りやすいということを学習し、人の住む領域に頻々と侵入を繰り返していることが気になる。この傾向が続くことはあっても止むことはないのではないか、と見えることが市民にはとても心配のタネである。

また背後には自然保護や生物多様性に関する根強い、概念的な信奉があり、わたしたちの野生生物と市民生活の関係性をお花畑的に甘く見てきた可能性がある。被害に対処するエネルギーよりも、なんとなく守れの声の方が大きくないか。本当の自然から離れた都市生活者と緑がふんだんな地方の生活者との差もある。確かに日本人には伝統的というべきか、非殺生という不文律があるから、西洋人のように本州における霊長類のサルの被害に対してすら、駆除すればよいという単純な割り切り方が出来ない。それに、行政は市民の大きな声やメディアやクレーマーに対して弱腰だという声もあるから、結果的に不作為に陥りやすい。

結局、因果を突き詰めれば、誰にも根本的な責任がなく、市民国民への当然の報いということになるのだろうか。ともかく今からでも遅くはない、安心して暮らせる地域環境に向けて、行政や研究機関は率先してさらに科学的アプローチをしてほしいところ。そして施策に反映してほしい。わたしの住む苫小牧で辛うじてホッとしていることは、エゾシカが市街地で家庭のイチイや街路樹まで食べていた状態が収まったこと。これが捕殺の効果なのか、たまたま餌の豊凶によるのかはわからない。その辺の情報収集と発信、さらに司令塔をどこが担うのか、なんとも歯がゆい時間が過ぎているのは間違いないが、事故が一段落すればまた忘れられるだろう。当面は個人的な自衛策が求められるので、周辺自治体を含め行政が日々更新しているヒグマ出没情報を見ながら野外活動に役立てているところである。

■10/29 雑木林の修景と紅葉

本格的な山仕事初日、にわか雨混じりのなか、印象深い一日となった。注意深くスムーズな伐倒が進んだうえに、一歩ずつ林の修景がこうして進んでいるという実感、加えてその担い手になれているという自負を覚える。そして遅れ気味の紅葉はそれを静かに見守っている。俯瞰すれば、落ち葉の絨毯が見る間にかさを増し風景を落ち着かせる。

■10/28 AIの答え

戯れに AI にある質問をして答えを確かめてみた。全体としてよくできていて、文章の構文もしっかりしており、まとめと称する一文も最後に掲げてあった。どんな情報をもとにしたかも記されている。扱いにもっと慣れた人が操作すれば、これは答えに頭をひねる必要はあまりなくなるというのも頷ける。なるほど、これがAI

か。課されたレポートの作成などに威力を発揮できるのはなんとなくわかった。

残されるのはAI に何を応えてもらうか、何を考えてもらうか、という基本問題か。つまり、ツールを操る主としての人の役割が問われるのではないか。だが、その人がこれからどう生きようかという、白いキャンバスを埋めるような創造的な仕事を求めることはできないだろう。人には頭脳だけでなく数多の仕事があり、生きがいというのも感動や達成感などというものもある。満足などもそうだ。とにかく、遅ればせながら

AI なるものの便利さは少しわかった。

今朝は新聞の歌壇俳壇を読み、俳句の季語についてちょっと勉強した。さすがにこの世界とは大きな隔たりがあるような気がするが、いやいや作品としてはもう秀作が多々生れているのだろうか。もしそうだとしても、それがどうした、ということだろう。

■10/27 朽ちるもの、無駄なし

土曜日、焚き火の隣でクリタケがまた一回り大きくなって、食べなさいと囁いていた。3日前はパスしたがこの日は意を決して夜はキノコを中心にした白金鍋にしようと少量をかごに採った。2025年秋の記念でもある。キノコ鍋は色々なものを混ぜた方がおいしい。わたしが聞いた白金鍋のレシピは、キノコ各種と豚バラと白菜を鮭と塩コショウでまとめる簡単な秋の一品。 土曜日、焚き火の隣でクリタケがまた一回り大きくなって、食べなさいと囁いていた。3日前はパスしたがこの日は意を決して夜はキノコを中心にした白金鍋にしようと少量をかごに採った。2025年秋の記念でもある。キノコ鍋は色々なものを混ぜた方がおいしい。わたしが聞いた白金鍋のレシピは、キノコ各種と豚バラと白菜を鮭と塩コショウでまとめる簡単な秋の一品。

ところで毎年出てくれるこのナラの木はもともと台風で倒れた倒木であり、約10年で切り株は半分もとに戻り、整理して4,5年後から毎年けなげにボリボリとクリタケを発生するようになった。

実は雑木林ではシメジとマイタケを探したのだがまったく気配がなく、スーパーのマイタケとエノキタケで代用した。代わりに出会ったのがシカの頭骨だった。このほかの骨も毛皮もとうになくなっている。それこそきれいになくなったが、林の掃除力はお見事、さすがである。まるで宇宙のように懐深いシステムと言えないか。人という生き物もそのうちのひと切れで、生れて生きて、やがて朽ちて死ぬのだと割り切れば少しだけ気が軽くなる。

■10/26 丹田の充実

何十年も毎朝欠かさず冥想の時間を持ちながら、丹田を充実させるという意味というか感覚というか、これだという自覚が実は乏しかった。それがふと、これかと気づくひと時が最近あったのである。臍下丹田に力を込めるというのは具体的には肛門を締めることになるが、同時に下腹に凝縮が感じられて「我にかえる」ことができるようだ。「我にかえる」というのは、その凝縮のことであり、他を気にすることのない己、自分は自分だという当たり前のことが感じられる段階であり、他と比較する次元を飛び越えるのである。比較地獄との決別である。

とかく他者との比較ばかりで、そのままの自分でいい、そう自分を肯定した試しがあまりない、という話を他人事ではないと思っていた。「我にかえる」というのは何事にも条件反射で反応し浮遊する自分と、実は丹田に居場所のある本当の自分が重なることだ。さらに「丹田常充実」とは日常生活のうえで理想的な心の在り方であるが、それが簡単ではない。ただ冥想は毎朝、心持ちをリセットしその原点に導いてくれる。

■10/25 初霜と紅葉の進み具合

紅葉は新緑と並んで雑木林の一大イベント。同時に季節を占うと思われる。昨夜は3夜連続で流れ星を見たから明朝は冷えると予想した。そのとおり、今朝は初霜。しかし、小屋の紅葉はまだピークではなかった。画像中央のウシコロシがまだ緑のままで、イタヤカエデも樹冠内部は色づいていない。紅葉のヤマ場はあと3,4日でくる。雑木林の今年の景観イベントはわたしを少しジリジリさせる。

~~~~~~~~~~~~~~

*2025/12/1

編集時の誤操作により、伯備線の感想と松江滞在記の一部が消失した模様です。思い出しつつ、メモで若干補足します。

2025/10/8 松江市の循環バス レイクラインで途中下車。

八雲が半年ちかく住んだという旧邸。坪庭のような庭が二つあって、さりげない愛着の小文が紹介されていた。日本人にはどこにでもある庭だが、西洋人の眼からみれば、意味深なものがあったのか。朝のテレビ小説「ばけばけ」のイントロ画像でも二人が庭の前に座っているシーンがあるが、この坪庭のような気がする。

2025/10/7 安来市の和鋼博物館でアジ出刃を購入。北海道では生きのいいアジは手に入らない、と言ったら売り場の女性が、「わたしはイカを捌くのに使ってる」というので。製鉄の技術の到来とたたら製鉄への興味は尽きない。北海道に戻ってから、金属工学の先生にも蘊蓄を聞いた。

**2025/12/19

消失部分が意外なところでみつかり、このページトップに復活しました。

~~~~~~~~~~~

■10/10 安来と松江

週の初めから9日まで山陰をひとり旅行した。目的地はかねてからの関心地、安来の足立美術館とたたら製鉄の和鋼博物館、そして小泉八雲記念館の松江。足立美術館の庭園は期待にたがわず絶景だった。観光客でにぎわい聞こえる会話の半分近くは中国語系。美術館は特に新設された魯山人の作品をまとめて鑑賞できた。焼き物、書画等各種見てみると肌合いがとてもよく、かつて以上に好感をもった。とりわけ、長浜での作品「淡海老舗」(大正2年、幅40cm、長さ150cmほど)の木彫りあるいは彫り木に目が点になった。先月出来上がった我が静川小屋の看板の彫り木の看板に似ていたから。著名な芸術家と比べるのは失礼だが、これなら木を彫る動機につながるものを感じる。ネット検索すると、この頃長浜の魯山人の思いはこうだという。

「自分にとって一番大事なのは自然美である。己の芸術を生み出すとき、その自然美を意識することを一つに基準としよう。書画でも篆刻でも型どおりの職人芸に落ち込んでしまっては意味がない。

今、町には字画を綺麗に彫り整える職人の作が多い。

彫りにくい欅や楠などの堅木を探し、自然の木目を大切にし、人の心を射抜くような個性を発揮せねばならない。

既存の刻字看板を仰臥する篆刻で、その鑿の痕は鋭角的に立てて荒々しくみせてみよう。

より深く彫りつつ凹凸をみせればその彫琢看板は力強く彫ることで、遠くからでも人に認識してもらうという目的の表現を最大限発揮できるのではないか。これから一つの看板を彫琢するならば見る者に感激を与えるものを制作せねばならないのだ」。

看板、篆刻をしながら焼き物作家であった魯山人は「刻字看板」という領域もカバーして「彫琢看板」という芸術を産み出したのである。確かに彫刻のような看板であった。

庭は年間計画に基づいて人が手入れしている風景が印象的だった。理想の風景や庭を創るこんな仕事をしてみたいと思う人は少なくないだろう。もう遅いがわたしもそのひとり。

『流れのままに』の斉藤雅紀氏は「美は、手入れの中に宿る」で足立美術館について簡潔に美のありかを述べている。

■10/04 焚き火ときのこの風景、そしてガン初見

暑さもいよいよか。山仕事の帰りはおとといも長袖にうすいウインドブレーカーを着た。ボリボリが出始めたのが何よりの秋の兆候で、テラス上空に赤とんぼが増え、なんとガンの初見。おととい、声が聞こえたような気がしたのは、やはりガンだった。結構大量にキノコが採れたので、帰宅早々、お隣さんにお裾分けした。「大好きなんだよ~」と喜ぶ顔でこちらもうれしくなった。

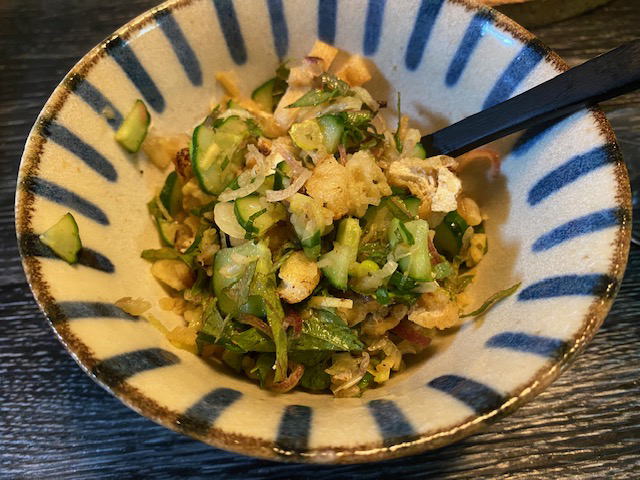

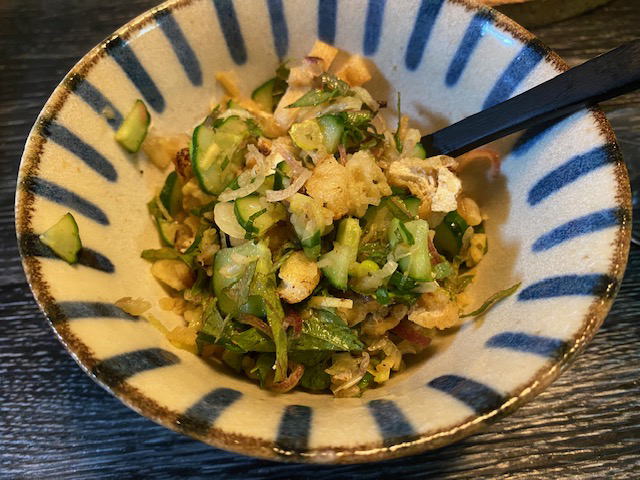

■10/02 山形のだし

美味しい健康食的サラダ、山形の料理「だし」。たくさんの青紫蘇を隣家からもらったので、長ネギ、みょうが、ショウガ、キュウリを刻み、削ったかつをぶし、あぶった油揚げ、天かすを加え醤油であじつけ。地元山形では「なっとう昆布」というだし用のきざみ昆布で粘りをつける。ナスを入れることも。また、水っぽくなるというのでキュウリを入れない人もいる。野菜をたくさん取って元気になる。

■10/01 終わりのないサイバー攻撃と日常

8/18のブログで「SNSの功罪」という駄文を書いたばかりだったが、その後日本の総裁選で小泉候補陣営がステマ(ステルス・マーケティング)を行ったというニュースがあり、小泉氏本人も認めた。しかしこれを担当した議員へのお咎めや議員辞職へ波及することもなく、既存メディアもことのこの意味の大きさなどにはほぼスルーしている。

と今度は、モルドバの大統領選でロシアがサイバー上の介入をしていることが明らかになった。人間性悪説などという評論はもう時代遅れのたわごとになり、世界は24時間謀略で蔓延していると理解せよ、と諭されるような気分だ。英国に棲む方に「朝から連続テレビ小説を見ているような国民」とやや軽蔑されたことがあったが、なるほど世界はウカウカしていられないのであった。してわれら凡人は、この両極端な平和と謀略の間で股裂きにあいそうだ。

■9/30 池内紀氏の著作を読む

先月、池内紀著『出ふるさと記』を読んで以降、『無口な友人』『ニッポンの山里』『素白先生の散歩』という著作から エッセーを何篇か連続して読んできた。旅をしながら、あるいは散歩をする視線での随筆が多く、歩幅か波長が割と合ったのか淀みなくいつまでも読めそうだった。

シリーズでは『…山里』に似ているがもうひとつ『人と森の物語 ~日本人と都市林~』(2011集英社新書)が目に留まって開くと、第1章が苫小牧演習林の「甦りの森」で、石城謙吉氏『森はよみがえる』(講談社現代新書1994)が下敷きになっているようだった。森や緑、あるいは自然は言葉のイメージが独特の記号性をもつために暗黙の了解のように記号性の方に依存するきらいがあるものだが、氏は「ふれあい」「こころ」「癒し」を空々しいキャッチフレーズの乱用にいささかうんざりしていたようだ。メディアや公園設計とネーミングのトレンドが記号性に便乗して錦の御旗のような描かれることが、森や緑という本質を失墜させてきたようにわたしには見える。

演習林の描き方は下敷きとなった著作のストーリー性をほぼ忠実になぞっているが、表面的にはそれでいいのだろう。やや内情を知る地元民からみると、ある種の対立構造を仕立ててその中で奮闘した人を強調するので、その構造みたいなものがつい浮かび上がってきてしまった。物事の表層、その一枚下、さらいその裏…という風に様々なフェーズがあるということに思いをいたす良い経験をした。色々な考え方を短時間で知り、ふれることの出来るエッセーはだから止められない。

■9/29 早朝、庭の風水を考える

ハンギングやコンテナを表に出して100日が経った。2度の小台風にも耐え、花はスカスカになったがまだ咲き誇る気配がある。太陽が昇る前に庭に出て街路から庭を一望してみると、風水の気の流れというものが頭に浮かんだ。ベランダから庭を見下ろす方角は、風水の玄武から朱雀を臨む構えに似ており、気の流れを大きく阻害しているものはなさそうだ。花や木のしつらえも風水のタブーに触るものはなさそうで、南側に赤や紫の花はよく合致しているようだ。

気の流れが良いとすればそれにもっとも貢献しているのは、恐らく早朝の花びら掃除と花がら摘みであろうか。縁石やインターロッキングから萌え出る雑草抜きもある。一日1回ないし2回、箒と塵取りを手に掃除をすることが意外にも小さな庭の雰囲気をアップしている。それと大切なことは、花々が常にモリモリと元気一杯であること。これこそガーデニングの醍醐味である。5月の末に一度元肥と化学肥料を施した後は水だけ。今年は猛暑を警戒していたので一度も水切れを起こさなかった。10月20日ころまで約5か月、西洋起源の夏花を楽しめるのは北海道の幸運。今年はそれもあと1,2週間で店じまいにしよう。

■9/27 夏の終わりか秋の入口か

林道わきでサインの穴を掘っていて、むき出しの腕とシャツ越しの背中を数か所蚊に食われた。蚊がいないと思っていたこの雑木林にやはり蚊はいたのだ。しかし、開けたテラスにはいない所をみると、風通しの良い疎林はやはり不快昆虫の発生を左右するようだ。

気温は23℃で山仕事には少し暑いため、サインを4つ据え付けて腐朽廃材を移動する間に下着を2回交換した。歳をとると、不快感に敏感になるなんて聞いたことがないが、このところ乾いた下着、願望である。キノコはまるで顔を見せない。

作業に取り掛かる前に、焚き火の炉をブロックで急ごしらえした。網付きのドラム缶ではオキが残らないで下に落ちてしまうからだ。地面に直接こうして火床を作れば火持ちはぐんとよくなる。そうして作業中ずっと絶やさず燃やしておけば暖の用はもちろんのこと同心円状に枝拾いが拡大し、枝掃除にもなる。里山の核心部の枝は燃やすに限る。あいにく暑からず寒からずの日だったので、必要性は特になかったのだが、なんとか季節感を演出したくなったのだった。

■9/26 土地に詳しい人の話に耳傾ける

マチの風景としてやや殺風景な苫小牧は、以前から(米)西部のような、とか一時はアラスカのアンカレッジに似た、などと表現されてマイナス評価をする人が少なくなかった。わたしも赴任したての約50年近く前はマチにそんなイメージがあった。それに預かった現地の広大な広葉樹二次林はどこも皆伐跡地でとても若くてヤブだったから、こちらもどうも好きになれなかった。

しかし原野と日高山脈と支笏湖に続く森林、白老や静内方面の清流などは釣りや自然そのものが好きな人間にとって、不足を補って余りあるものだった。そして北大演習林など身近で豊富な都市林と呼べるエリアも充実していた。近海の魚も美味しく、行きつけの居酒屋で板前さんから地魚や調理の話を聞きながら料理をいただくのはどんな講義より面白かった。

近年たまに顔を出す近所のお寿司屋さんではアナゴの話になった。いつもはお酒のあてでいただくナマコは先日歯がかけて歯医者さんにもう止めた方がいいと言われたことを話すとやや同情された。「これからはナマコは諦めホヤで行こう」と内心決めたもののここにはホヤはない。

ところで好きになれなかった広葉樹林の方はあれから半世紀近く経って、今や美しい雑木林に変貌した。当時は樹齢25年生のころのヤブ状態で出会い、それから20年近くしてほだ木生産のため除間伐を開始した。それらの保育年を示すサインを今、小屋周りで6本立てている。その保育からもすでに30年あまり経過している。林の成長と履歴を知るのにちょっとした案内になるが、この情報を共有出来て懐かしがる唯一の人は、今入院中だ。

■9/25 歌に見る庶民の共感 39

文芸を読む趣味があって良かった。たまに活字中毒という言葉も聞くが、世に出た年月を問わず、今なら明治以降であれば新刊旧刊をとわず共感がある。敬う気持ちを多とし、いわばなんでも読みたい。読む意味もある。出来立ての歌壇俳壇の作品はとりわけ響くものあり。

◎畠の草取るや根の土落としつつ 寒河江市・Oさん

…丁寧な野良仕事の平凡な描写。この風景とこころの切り取りだけで和む。平穏と日常感、このごろ少しわかって来た。これで十分、これで満足。ちなみに寒河江は郷里の隣の市だ。今はどんなマチになっているのだろう。

◎友の家空家となりぬ昼の虫 東京都・Sさん

…空家は歌心を喚起する。生前のことを思い出すし、どうしているかなども想像してしまう。友人の家であればなおさら。散歩の途上に無常感すら感じ取ることがある。廃屋になると遅からず出てくる虫は回顧を増幅させる道具のよう。庭は原っぱに戻ろうとする。原っぱには懐かしい虫が戻る。日本の自然はもともとの風土を再現、復帰しようとする。

◎夫逝きてできなくなった半分こ林檎とパピコと扇風機の風 静岡市・Mさん

…つい家人との二人生活を並べた。うちもよく半分こするから。そうか、そんな淋しさもあるわけだ。パピコというのは知らなかったが半分こするように作られたようだ。簡単な、子供ようなしぐさだが、そもそも仲が良くなければ始まらない行為。

◎食みこぼす飯を拾いて淋しかりわが身の老いに気づかさるる朝 伊勢原市・Sさん

…御意、同感、数え上げればきりがないが、老いる自分というものに高齢者は自ら寛容になってくるから、はて初めて気づいた日はいつだったか、などと思いは遡る。従容として老いは受け止めつつ、必要な養生には努めねば。転ばぬよう、奥の筋肉を甘やかさないよう、そして好奇心も絶やさぬよう。

■9/23 山道の僥倖

チタンとセラミックが埋め込んである左の股関節に、筋肉が錆びているようなギクシャク感があり、できるだけ歩くようにしている。しかし近所の散歩には飽きてしまったので、できれば自然の中のハイキングをしたいところ。そういう時はもよりの森林公園などへ行く。

高丘のカラマツ広場から坂を登り始めてすぐ、造園関係で公私ともにお世話になったNさんと出会った。ボランティア仕事で径の風倒木を片づけていた。20年ぶり近い空白があってのことで、「Nさん!」と呼びかけられた相手の「はてな?」から破顔への一瞬の変化が、久々の幸運のように感じられた。

日頃、東の方の山仕事の帰り道、沿道のナラの大木の並木を愛でつつ通るが見事なそれらの並木道を彼が手がけたというだけでなく、そのもとになった移植実験がわたしの森林による景観形成の企図に強く連動していたから、実は日常的に思い出を繰り返していたのだった。そして少し不義理もあったので心のどこかでなんとか会うチャンスはないものかと思案していたのも事実だった。そうしてこの出会い。僥倖ということを感じつつ昔話に花が咲いたことは言うまでもない。

林は紅葉の気配がないが大型の葉っぱから落ち始めている。ドングリは多くない。気温、風とも心地よい。マカバ広場から池に戻る短い行程だったが、径のわきに山椒が実にたくさん生えている。これからは山椒コースと呼ぼう。

■9/22 雑木林保育と人たちの記録

小屋周辺の保育の履歴を調べるために、当ホームページの「雑木林だより」を遡ってみた。探していた林班の保育年は平成16年(苫東破綻から6年目、札幌通勤のさなかの週末山仕事だった)とわかったのだが、たどり着くまで閲覧した山仕事とよその山探訪の記録は思った以上に重厚だった。加えて実に色々な属性の方が小屋を来訪し案内しその何割かは泊っていった。このような往来が実は今の静川の里山再生につながったのだとわかる。「雑木林だより」という履歴はわたしのセカンドワークの足どりそのものであった。そしてそれは今も続いている。

■9/21 身体変化観察

昨年、帯状疱疹になって自分の免疫力なるものをふと考える機会があった。実は10年近く前になかなか治らない咳を百日咳と診断された時に、ドクターから60歳を越えれば子供の時に打ったワクチンの効果、すなわち免疫も消える、と教えられた。

ドクガに2年続けてやられ、この頃は貨幣状湿疹という治りにくい皮膚病に取りつかれている。先日は背中のデキモノが感染性粉瘤と診断された。大腸憩室炎も昨年4回目の炎症が起きたが早々に気づいて医師と相談し投薬で収めた。医師とのコンビが良かったようだ。冷静になって観ると、病的位置というようなことがわかるようになってきている。ネットでの検索も病原のあたりを探るのに、下手な医者の問診より優れているときがある。

関節周りの微細な筋肉、体を支えるメインの筋肉ともども衰え、脳のめぐりもおめでたくなり、段々終末期へと向かっている。いちいち病気と騒げば確かに病気だが、人間の体も自然、という大枠で考えてみたときに、衰えや老いは当然の結果であり、この頃は自分との付き合い方が少し見えてきたような気がする。今になって初めてわかる境地である。養生の精神とはよく言ったものである。

■9/20 「バアソ」、実は台湾料理「バーソー」

檀一雄の食の随筆に「たくさんの長ネギをもらったのでバアソをつくろう」「ちびちび飲みながら中華鍋一杯」みたいな文章をよんだ覚えがあって、男の料理に励んだ頃から時々これと似たものを作るが、はて、バアソという料理名がネット検索では出てこない。満州かどこかで地元のばあさんに聞いた、とかいうものだったかもしれないと出所は勝手に諦めていた。

で、猛暑のこの夏、野菜栽培の悲喜こもごもが聞こえてくる中、野菜上手の家庭菜園から、青シソ、長ネギを大量に、ピーマン、ズッキーニ、ゴーヤなどを少々いただいた。ネギはこのバアソにしてお酒のあてやスープの具用にストックした。魅力は台所で飲みながら、それも今日は大相撲を見ながらできる、ということだった。見るからに新鮮なネギを少しずつあめ色近くまで炒めネギみそ風にして保存した。

このあともう一度検索してみると、やはりもの好きな人の「檀流を作ってみた」という書き込みがあって、正式には豚バラやニンニク、ショウガ、酒を入れるという檀による実に簡単なレシピだけがあったようで、台湾料理だとわかった。料理は素材に対していろいろな試みができるので創造する愉しみがある。野菜といえども生の素材は時間とともにどんどん手元から逃げていく。そして新鮮な素材は生がもっともピュアで十分美味しいことが多い。料理も慣れてくると、食材にかなった手のかけようがなんとなく見えてくる。

■9/19 寺田寅彦の光る言葉

家族が子猫を飼い始めてその猫は子を産んでみんなに可愛がられる。そんな微笑ましい日常風景を描いた『仔猫』という随筆の末尾に、彼はこう結んでいる。

「私は猫に対して感ずるような純粋な温かい愛情を人間に対して懐く事の出来ないのを残念に思う。そういう事が可能になるためには私は人間より一段高い存在になる必要があるかも知れない。それはとても出来そうもないし、仮にそれが出来たとした時に私は恐らく超人の孤独と悲哀を感じなければなるまい。凡人の私はやはり仔猫でも可愛がって、そして人間は人間として尊敬し親しみ恐れ憚りあるいは憎むより外はないかもしれない」。

明治以降の日本の文豪と呼ばれた人の著作や評価の高い文学作品を読むと、文章とは人となりを表わすだけでなく高い素養や人品によってはじめて書かれるのではないかと痛感させられる。こうして考えさせられたり、しばしば薫陶を受けたりしていると、このまま死ぬまでこれら文学の泉に浸って漂っていたい気がするほどだ。

寺田がこの随筆で描いた暮らしの観察と人心の機微はネットコンテンツやAIにまつわる世界では再現が不可能で、紙に打たれた文字をひとり読み進む静かな時間にしか訪れない、そんな気がして仕方がない。情報やその速さなどと、この機微を産み出す感性と思考という異質なもののどちらが大事かなどと天秤にかけても仕方がないが、今や双方を味方にせざるを得ず、このバランスが崩れるとガサガサした突っつきあい的言論世界(例えば今のSNS)しか生まないような気がする。

■9/17 久々、小屋の主、あらわる

今日は小屋の薪ストーブの煙突掃除日。梯子に昇るのは毎年少しずつ億劫になってその分慎重になる。た。岩登りで使ったシュリンゲにカラビナを付け足場にかけセルフビレーしてゆっくりと。

いよいよ、林の主、キノコが出始めた。まずはカラカサタケ、そして。クリタケも少々。

それにもうひとつ、かつては小屋の守り主だった大きなヘビの抜け殻だ。作業を終えてふと横をみるときれいに一直線に伸びていた。長さをはかると180cmもある。放置して傷む前に記念に薪ストーブの上に丸く安置した。

キノコは雑木林の主、大きなヘビは小屋の守り神のように感じる。この季節感、一体感。

■9/16 森林公園は人の足跡が創る

林は林床の植生が踏みしだかれただけで、かなり履歴が残る。そして履歴は径となる。植生復元力と人跡の妙だ。人一人、大型の獣でもなんとなくわかるし、シカなどは群れの通った後は立派な径に見える。その風景はたいてい一期一会である。

雑事の帰りに高丘の森林公園につながるオテーネという広場あたりを歩いた。刈り払いの気配など感じないような放置状態でここ一両日の暴風雨で枝が散乱していたが、そこはかとない人気(ひとけ)を感じて、それが散策の励みになる。半自然の林こそ、マチと奥地の緩衝地帯と呼ぶにふさわしく、foot-path

walker にはたまらない環境だ。国立公園のような一級品ではないが、そこには必ず初めてみる、かつもう二度と会えない景色がある。

注:画像の木漏れ日の林、いい絵は撮りにくい。が、歩く身には悪くない。半自然の半日陰。

■9/15 歌に見る庶民の共感 38

机の前に渡部昇一著『日本の歴史』と竹田恒泰著『日本国史』を置いていつでも開けるようにしている。そして実に良く開く。俳句、短歌、天皇の御製などを読む流れは、日本の歴史という大河の中に浮かび、とりわけ俳句は庶民の今を歌っているように見受ける。日本各地の庶民は元気だ。

◎雨ふれば学校休む友のいた遠い昭和の傘の黒さよ 仙台市・Uさん

…学校休むのは知らず。しかし珍しかったし貴重だった。わたしの郷里の実家には屋号入りの唐傘が何本かあったがさすがに通学には使った覚えがない。ただ黒い傘の骨を有料で治しに来る商売人がいた。鍋の鋳かけなども同じ職人だったろうか。昭和はそんな時代だった。

◎先生はテキパキし過ぎて淋しいと老の患者ら口口に云ふ 所沢市・Kさん

…まぶしい人もいる。まぶしいとつい本音が言いにくい。少し陰りのある、もごもごした、不明瞭なくらいの語りの方が、患者の気持ちがわかってもらえそうな、明朗な医者がやや反省を込めて投稿したものか。年寄りの気持ち、わかる。でも、そうか、と笑い飛ばす医者も好きだ。

◎勤続の賞状持ちて面会せる六十男を母は褒めおり 小山市・Tさん

…勤続だけでも十分立派な仕事。そんな当たり前のことを言ってくれる人などもういない。人生のハードルをうんと下げて自己受容することを、老いてから知った。

◎うたた寝の妻へ団扇の風送るだんだん年取り愛おしくなる 田 川市・Hさん

…これもちょっと昭和の風景っぽい。風送る行為の時、はっと気づく夫婦のきずな。もとは赤の他人なのに最も近いとは。検査入院で六人部屋に入った時、高齢の男性が呟いていた。

◎大病の後の断捨離西日さす 行橋市・Nさん

…気落ちして断捨離を決意か。病床で活用に見切りをつけた。断捨離は気持ちひとつだがそこまでの道のりが長い。痛ましいが大病は背中を押した。諦め、覚悟、西日はそれを慰めてくれる。

◎洗脳の解けし八月十五日 八王子市・Tさん

…八十年前、洗脳は解けたのか。戦争に傾斜させた集団規律は崩れたが、GHQの洗脳は今も効いている、と実は米国が驚いているという。東京裁判史観、戦後レジーム…、開明、脱却の日は来るのか。八月十五日はまだ揺れる。

■9/14 前線通過の後始末

昨夜から今朝未明まで前線をともなう低気圧が通過して、庭は花々のコンテナが倒されたりした。からっと晴れた朝、荒れた後によくあるあっけらかんとした久々の惨状が目に入った。太陽と惨状がきわめてチグハグに映るのである。ベランダのテーブルも閉じたガゼボ(日よけパラソル)ごと飛ばされていて風の強さをしのばせる。まさにちょっとした台風一過さながら。

襟裳岬は風速30m弱、白老では12時間雨量370mmなど雨風は台風並みだったから予想以上の規模のようだが、雨のことばかり気にとめ風は頭から飛んでいて、そのうち収まると看過してしまった。そして気づいたときには夜半で暴風雨が吹き荒れていた。外に出て移動するには遅かったと観念して、被害が軽微であることを祈った。

草花はしかし良く耐えた。ハンギングは花弁がかなり落ちた以外はほぼ無傷、問題はコンテナだがこちらは倒伏の際に伸びた茎があちこちぐしゃりとつぶされてしまって、自慢だった四方見はまったく台無しである。人気ない五時過ぎ、ポット本体や底石や植物破片を数軒隣まで拾い掃き回った。掃いて取れない路面にこびりついた花弁は、乾いてからもう一度掃き集めることにしてひとまず家に引き上げた。花々は大ダメージだが、数日もするとなんとか元に戻ったかのように復元するのが常だ。植物は樹木と草花を問わず、時間経過とともにさりげなくすき間を埋め元に戻る生命力が救いだ。植物は歩き回ったりせず動きは遅いが、強いことにはあらためて感心する。

東北の実家で、イネや果樹や野菜などの暴風雨被害は子供心にも胸を痛め見てきたけれども、被害は結局受け入れ諦めねばならない。わたしたち日本人の精神のどこかに、この天災に対する諦め、従順さのようなものがいつのまにか埋め込まれているようだ。そうでないといつもひやひやして泣いてばかりいなければならない。これは戦いとか征服とは真逆だ。

■9/13 朗読の魅力

徳冨蘆花の『ミミズのたわごと』を読んで、明治の文豪はすごいなあと思った。その流れで昭和の文豪のひとり、谷崎潤一郎の『猫と庄造と二人の女』を手にした。谷崎の本は実は読んだ覚えがなく有名な随筆『陰翳礼讃』を開いた程度だった。この小説もうまいなあ、すごいなあ、とほとほと感嘆する。と、何気なく時折就寝前に聞くNHKラジオの朗読の番組を見ると、この小説が読まれているので早速聞いてみた。25回だとか書いてある。この朗読がまたうまい。男と猫と二人の女性の心のひだを、谷崎はきめ細かく読者を引き込むように描いて目を離せないが、朗読はそれより一段と凄味があって「引きずり込まれる」。ネットの解説をみたところ、「会話の軽妙さと人物描写を見事な関西言葉で俳優・本多信也が朗読」とあった。恐るべし、芸。

■9/12 手づくりの愉しみ

お盆のころに始めた看板の木彫りが順調に進んで、おとといの 9/10 、枕木の添え木に挟まれた看板をほぼ水平にはめ込むことができた。穴は深さ50cmと決めて掘りこんだが、人間の水平を審査する目は鋭いので水準器を使って何度もレベルを採るのに難儀した。そんなこんなで、行って戻っての手間数や枕木のとてつもない重さを考えれば複数人で簡単に片づけるのも手であったが、こつこつと少しずつ木彫りをするのは、まるで円空にでもなったような静けさ、穏やかさがあり、それをひとり、林の環境でこなせたことは喜びに昇華していくようだった。作業はいろいろ道草して彫り始めて足かけ8日目か9日目になるだろうか。

■9/11 陰と暗がり

丸太小屋の内部が極端に暗いので気が付いたが、暗がりや闇にこそ神が宿ると思う日々がわたしにもあった。川幅2,3mほどの小さな清流の暗い深みにすら、なにか特別な生き物がいるようにも見えた。そのころ、ドイツ文学者の高橋義人著『ドイツ人のこころ』を読むと、かのドイツ人は黄昏時に人間が変わるのだという話があり、これも光線の陰りが特別な意味と影響を持つと示唆していた。林の暗さは黄泉の世界という理解や、罪びとが逃れるアジールという特性を持つことは、柳田国男の本やその後の経験で静かに重く認識をするようになった。

そんな回想をしていると、ひょんなことから谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』という随筆があったのを思い出して読んだ。アッケラカンの丘の上の晴天ではなく、薄暗がりのなかにこそ日本的美があるというのはわかるような気がする。が、この本で谷崎が指摘するように、文明は隅々まで闇を排斥し明るくする方向で日常を制覇してしまった。

山形の田舎の夜は、家の人たちが遅くまで畑に出ていたために家周りが明るくなるのは陽が落ちてからだった。その懐かしさはネパールやインドのトレッキングの際には、本格的に、かつ否応なく再現され、心身共にその薄暗がりに従った。暗がりは自己内観に繋がり、ひょっとすると宗教も近しく感じる。夜明けは文字通り希望である。こういった陰翳のある時間は、人間にとって実は涵養の秘薬となって教科書などより人の成長のために不可欠なものだと思う。

■9/10 清流のある公園

人工股関節手術をして丸4年経過し5回目の定期健診のため恵庭へ。帰途、千歳の青葉公園に立ち寄り公園を一回りした。北の方で千歳川と接して橋の上から清流が眺められる。よく整備された公園で住宅地にも近くアクセスもしやすいから老若男女、利用者も多い。清流に出会えるという公園はうらやましい。つい、川底や淵に魚影を探した。

■9/09 難聴はやはり要注意

補聴器を使用し始めて丸2年。この間、聞こえないことは認知能力を低下させるということを体で実感してきた。聞こえないことをどうでもいいこととして聞き耳も立てず聞き流しているうちに、認知し理解し判断するという一連の動作をさぼってしまうである。その方がラクチンだから。自分でも次第と認知しなくなることを自覚するのだから、これはまずいと、意識して補聴器を付けるようにしていたのだが、その高価な補聴器の片方を6月に山仕事中に紛失してしまったのだった。(-_-;)

大方の高齢者にとって認知症はかなり身近な心配の種である。認知症なんて自然であり病気じゃない、などとうそぶいてもやはり不安感は誰もが持ち合わせているのではないか…。

と先日、タモリと山中伸弥教授のNHK番組「知的探究フロンティア」では認知症克服のカギを特集していて、難聴状態を防ぐことが認知症予防でもっとも重要なことの一つとされていた。高齢者はこれに孤立感を避けることだ、とされた。というわけで、難聴改善=認知症予防、と両耳装着へのとどめの一発を喰らった格好だ。再度高価な(ほんと高い)補聴器を買い、常時装着するようにするのか、しかしまだ迷っているところ。当座しのぎに使い始めたスマホのイヤホンタイプの集音器がまずまずの性能であることも理由の一つであるが、はてどうしたものか。

■9/08 久々に観る金星とシリウス

未明の3時半過ぎ、2階の踊り場の東向きの窓からひときわ明るい星が見えたので、窓辺で見直したらなんと懐かしい金星のきらめきだ。右上には少し明るさをおとした、なんとも大人しい木星が出ていた。もしやと寝室に戻って明かりを消して南の空を臨むと、なんとシリウスもいる。

気づかなかったが正面に三星を真ん中にオリオン座すら座っている。晴れれば毎夜星空を眺めるにもかかわらず、星空の季節感はまったくつかめずにいたようだ。本音を言えば、夜9時から10時はこのところスター級の星が見えず、ボケ―っとお月さんを眺めたり、流れ星を待つだけだったからである。これは不覚だった。

■9/07 花苗の生産力

毎朝5時ころ、かなりの花がらを箒で掃くのが夏場の日課である。夜半に風が吹けばその量たるや相当なもので、道路まで散ったもの、時には向いの庭先まで飛んだ花がらまで片づけに行く。こうして日々集めた花がらは毎週2回、雑木林の小屋の裏の方の穴に捨てて土に還すという連環である。

小さな庭の掃除はお寺の雲水もかくやと思われるささやかな作務のようなもので、偶然こちらも作務衣を着て掃く。犬の散歩の人らもまだ通らない。開花と落花は、光と水とわずかの肥料で数か月続くこの再生産のドラマであり、そしてハンギングバスケットの砂利に芽生えた実生苗とそこに結んだ新しい花(写真右)はけなげな芽生えだ。生命の転変と向き合う時間はほぼ無我状態とあいなる。

■9/06 小屋は冷暗所

小屋の外は26℃、中は21℃。外で一輪車を操りながら、腐朽した薪材をもうボロボロの土になった有象無象とごっちゃにし何往復か移動して小屋に入る。と、中はエアコンの効いた空間のようだった。しかも暗い。汗がスーッと曳いていく感じが気持ちよい。そして薄暗がり。日常ではなくなりかけた明度であり、汚れもゴミも隠すばかりかこちらのほうも部屋の片隅に埋もれていく物体に変身するような、ちょっとした隔絶感がある。そのなかで明かりをつけて小屋日誌「雑木帳」に来訪をメモし本を開く。

■9/05 シルバー川柳

「そろそろやってみるかなあ」。『シルバー川柳 きらめく昭和編』(河出書房2025)を読んでの感想だ。

登場するほとんどの作家はわたしより年上で、このくらい笑い飛ばせば人生後半が楽しくない訳がないし、笑い飛ばす元気は積極心そのものだ。ラジオ深夜便のぼやき川柳はもちろん、新聞雑誌の川柳欄はたいがい耳と目を通すので日頃から親しみは抜群だけれども、実は創ったことがなかった。絵手紙も20枚ぐらい書いて遊んだが、出す相手さがしも一苦労するなあ、などと言いながらとうに止めてしまった。川柳はどうか、またこの倣いか。とりあえず浮かんだらメモは取ろうかと思案中。

ちなみに今日乱読した川柳、いずれも秀作ぞろいだった。立ち止まったのは、

「数値では死んでいるはずと若い医師」

「お互いに結婚詐欺で五十年」

■9/04 「みんなが悪かった」「みんなの責任」

自民党政治が危機なのか、結局組織が未熟でお粗末だったなのか、うんざりもし心配もしてみている人も多いと思う。おや、と思ったのは「悪いのは〇〇だけでない。みんなが悪かった」という総括。日本人特有かもしれない最後の逃げで、結果的にうやむやにして誰にも重い責任がないという、小中学校のクラス会議でも出るようなおきまりの結論だ。

その点明治以前の人はすごかった。責任を感じたらさっさと自刃するのである。自分ならどうか。責任は逃げたくないが、かといって腹を切る勇気は正直ない。身を引いてどこかに籠ってしまうことならできそうだが、さすがにそんな安易なことでもなさそう。(-_-;)。

■9/03 煙突掃除の準備

九月になったらそろそろ自宅と小屋の煙突掃除をしたいと思う。これまで自宅は屋根に昇る必要もあったので業者に頼んでいたが、幸い薪の質がいいので煙突のトップの掃除が不要のようだ。脚立に乗って地上からで十分できそうなのだ。煤も少ない。委託作業は結構な経費が掛かるので、これからは必要な道具を用意して自分でやることにしよう。今日、札幌に器材の買い物に行くと、道具は1回の作業費程度だった。

雑木林の小屋の方はいつでも良い。いつものとおり、晴れた日にひとりでするがこちらは道具はすでにある。札幌の気温は31℃、戻った苫小牧の居間も30℃もあった。そんな日に、過ごしやすい秋を呼び込むべく冬の準備をする。これも嫌いではない季節感である。

■9/02 ついに一線を越えられなかった英語

先日、若いころの黒柳徹子さんが英語でインタビューを受けているシーンを見た。とても流ちょうな英語で質問を100%理解して答えているようで実に羨ましさを覚えた。見ていたわたしは、反射的に英語の会話能力についての無念さを思い出した。

この思いは長年月の努力が報われなかったという悔しさそのものである。実に、10代のNHKの基礎英語、英会話はもちろん、成人後のマチの有料の英会話教室や札幌通勤時代は駅前の英語教室に出入りしたものだった。時間もお金もかなり費やしてきた覚えが一方にある。

が結果的に英語を母国語とする人たちとのスムーズな会話はできずに人生を終わりそうだ。どういう訳か度胸だけはあったので、単身で英語を使う海外旅行も複数回経験したが、めざしたような英会話の壁は越えられないうちに、難聴になって日本語すら正確に聴き取れなくなってしまったのである。

あとちょっとだったような気もする。だからこそあの越えられなかった一線、壁のようなもの、非常に悔しい。唯一の救いは第二外国語としてしゃべる外国人の

face-to-face の英語は辛うじて聴き取れることか。その腹いせではないが、you tube の日本食の英語動画や字幕の映画などにはいまだもって執心して向かえる。しがみつくような学習意欲だけは十分にあるのは我ながら呆れるが、ひょっとしたらこれが救いかもしれない。こうなったら生涯学習だ!…世間ではこういうのをあきらめが悪いとか、往生際が悪いなどというが、費やした過去の時間を無駄にしたくないというのだから、これも一種のケチな根性と言うべきか。

■9/01 歌に見る庶民の共感 37

人間の行動というのはそれが意図的なものである場合は、何らかの動機があり、その源に感動がある。芸術には感動を呼び起こす宝が潜んでいて美しさや優しさや快さや潔さや、しばしば美味しさなども加わる。せめてその感動の機会を日々の暮らしの中に持ち続けたいもの。

共感は感動の親戚みたいなものだ。今回の共感は老いが主題となった。当方のアンテナがそちらに伸びているせいか。ところで、猛暑の2025年夏、少しずつエネルギーが細くなってきたようだ。行ったり来たりでわずかずつだが。

◎萎ゆる足とめれば聞こゆ力あるきんぽうげの声すかんぽのこゑ 志摩市・Kさん

…急ぎ足では風のように過ぎる風景や野原の音も、静かな足どりならば別の物音が聞こえる。生き物の声が聞こえるようになるためには「衰え」が必要だと気づかされる。衰えや老い、時に恵みだと発想の転換をする。

◎物語が三百ならんでいるようなシニアの集い三百の顔 仙台市・Eさん

…このごろ当方も、この300は自叙伝の数だ、と気づいた。ある一時期共に、あるいはすれ違った友人知人それぞれの人生に思いを馳せる余裕がシニアにはある。シニアの集い、実はLINEなど使えば今は簡単にできるが、なに、二,三人の立ち話でよいのだ。その一歩。

◎悩みつつ庭じまいする六月のアナベルの白美しすぎる 岩倉市・Fさん

…今年限りで庭づくりをやめることに悩むのである。だが庭じまいは、どんなガーデナーにもいつか来るさびしい現実だ。庭じまいはやがて近所や通りすがりのマチの人へのメッセージとして伝わる。でも「淋しくなるね」とは言わない。言う側がさびしくなるから。

◎「常念で雷鳥見たね」思い出を語りき友逝きて十年 東京都・Hさん

…思い出を語る時間、友人、場。これさえあれば老年もうるおいがあるだろう。九〇歳を超えた高齢者はよく言ったものだ。「周りに知っている人がいなくなった」。きっとそのくらいの境地になると、いい友達を持てたことや、大事する関係を保てたことにしみじみ感謝するのだろう。今からでも遅くはない、はがき一枚、メール一本でもつながりが復活する。

◎欲しき物食したきもの特になくデパートにいて老いを意識す 兵庫県・Wさん

…まさに。もっとも端的なのは服。もう着ないだろう服がタンスに一杯。本はかなり処分したが、読みたいものは幸いにも次々と出てくる。食べたいもの、飲みたいものがあるうちはまだいい。そのうち、それも消えるのかと思えば、つらい。体を萎えない程度にほどほどに鍛え、雲り過ぎないよう感性を研いでおけば旅行だって行けるし味わえる。その積極心をどう維持するか。心身を鍛える?言うは易し。

|

人としてどうあるべきか、人生の目的は自分という人間を高めることである、と雑誌「致知」は謳っていて、特集では各界の日本人が各々が到達した境地について語りあい、述べている。著名な方々のこれらの弁も目を通すが、「致知随想」という毎号の平易なエッセー数編を読むと、世の中には持ち場持ち場で不遇にめげず努力している人の姿が浮かんで励まされる。と同時に、我がふりをなおす契機にもなっている。

人としてどうあるべきか、人生の目的は自分という人間を高めることである、と雑誌「致知」は謳っていて、特集では各界の日本人が各々が到達した境地について語りあい、述べている。著名な方々のこれらの弁も目を通すが、「致知随想」という毎号の平易なエッセー数編を読むと、世の中には持ち場持ち場で不遇にめげず努力している人の姿が浮かんで励まされる。と同時に、我がふりをなおす契機にもなっている。

梅田先生が生前に寄贈してくれた本の中に、英国の農業や自然、いわゆるカントリーものや制度を扱ったものが多く含まれている。先生が農的空間を景観として見ていくときのひとつのモデルとして英国を念頭に置かれていることがわかる。

梅田先生が生前に寄贈してくれた本の中に、英国の農業や自然、いわゆるカントリーものや制度を扱ったものが多く含まれている。先生が農的空間を景観として見ていくときのひとつのモデルとして英国を念頭に置かれていることがわかる。

立冬の日の夜から、あわせるように雪模様になった。夏タイヤのままだが例年はまだまだ冬タイヤには替えない頃合いで、こんな日は一日の予定がガラガラ変わる。そもそも週初めに医院に行ってから少し熱っぽい感じがする。ゲホゲホ咳をする患者らと同じ空気を吸ったと感じると暗示にかかる方で、そのせいもあろうか。とにかく、体がだるく眠い。それに外は積雪10cmもあるのである。そんなこんなで今日の山仕事は延期して、滅多にないことだが遅い朝食後また横になった。

立冬の日の夜から、あわせるように雪模様になった。夏タイヤのままだが例年はまだまだ冬タイヤには替えない頃合いで、こんな日は一日の予定がガラガラ変わる。そもそも週初めに医院に行ってから少し熱っぽい感じがする。ゲホゲホ咳をする患者らと同じ空気を吸ったと感じると暗示にかかる方で、そのせいもあろうか。とにかく、体がだるく眠い。それに外は積雪10cmもあるのである。そんなこんなで今日の山仕事は延期して、滅多にないことだが遅い朝食後また横になった。

土曜日、焚き火の隣でクリタケがまた一回り大きくなって、食べなさいと囁いていた。3日前はパスしたがこの日は意を決して夜はキノコを中心にした白金鍋にしようと少量をかごに採った。2025年秋の記念でもある。キノコ鍋は色々なものを混ぜた方がおいしい。わたしが聞いた白金鍋のレシピは、キノコ各種と豚バラと白菜を鮭と塩コショウでまとめる簡単な秋の一品。

土曜日、焚き火の隣でクリタケがまた一回り大きくなって、食べなさいと囁いていた。3日前はパスしたがこの日は意を決して夜はキノコを中心にした白金鍋にしようと少量をかごに採った。2025年秋の記念でもある。キノコ鍋は色々なものを混ぜた方がおいしい。わたしが聞いた白金鍋のレシピは、キノコ各種と豚バラと白菜を鮭と塩コショウでまとめる簡単な秋の一品。

8/27の書き込みで記した『開墾の記』をあらためて読み直してみる。

8/27の書き込みで記した『開墾の記』をあらためて読み直してみる。

言葉を聞き取れない状態が日常化するとボケるという実感がある。周囲との没交渉で刺激のない世界に入っていく。補聴器はやはり必要だと、数年前に安い集音器で始めたが、宣伝に騙される見本のようないわゆる粗悪品で、次は高額な電子製品にした。聞こえない周波数をカバーし、見た目にも目立たない。

言葉を聞き取れない状態が日常化するとボケるという実感がある。周囲との没交渉で刺激のない世界に入っていく。補聴器はやはり必要だと、数年前に安い集音器で始めたが、宣伝に騙される見本のようないわゆる粗悪品で、次は高額な電子製品にした。聞こえない周波数をカバーし、見た目にも目立たない。

ちょっと不思議な、かつ、たいへん面白い、人情味と自然味が溢れる本を読んだ。場所は北海道の新十津川町の山あい、そこで繰り広げられるユーモアとペーソスが入り混じった自給自足の暮らしを、岩手の雫石に住む映像クリエーターのような若手写真家が15年近く四季折々に訪れ素顔と言葉を北海道弁そのままで描写していく。

ちょっと不思議な、かつ、たいへん面白い、人情味と自然味が溢れる本を読んだ。場所は北海道の新十津川町の山あい、そこで繰り広げられるユーモアとペーソスが入り混じった自給自足の暮らしを、岩手の雫石に住む映像クリエーターのような若手写真家が15年近く四季折々に訪れ素顔と言葉を北海道弁そのままで描写していく。

司馬遼太郎氏の歴史ものは概して長編が多いが、今読みさしている『飛ぶが如く』全6巻はとりわけとても長く感じる。事件が盛りだくさんの明治維新前後の、豊富なアクターの氏素性、気質感情まで網羅し、しかも主人公を転々とする描き方だから、人物の系譜は追跡不能になってしまった。その点、「源氏物語」はまだ巻ごとに系譜図があったので参考にして整理できたが、『翔ぶ…』ではそれはもうお手上げだった。それがあと2巻も残っている。

司馬遼太郎氏の歴史ものは概して長編が多いが、今読みさしている『飛ぶが如く』全6巻はとりわけとても長く感じる。事件が盛りだくさんの明治維新前後の、豊富なアクターの氏素性、気質感情まで網羅し、しかも主人公を転々とする描き方だから、人物の系譜は追跡不能になってしまった。その点、「源氏物語」はまだ巻ごとに系譜図があったので参考にして整理できたが、『翔ぶ…』ではそれはもうお手上げだった。それがあと2巻も残っている。

.png)