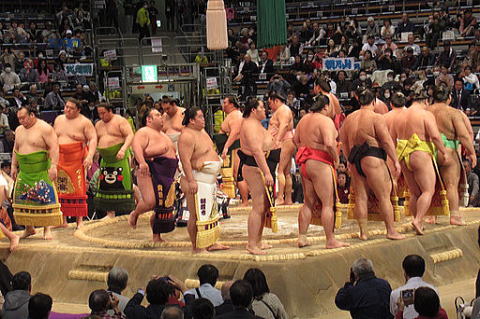

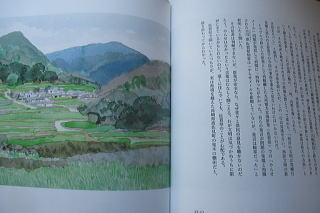

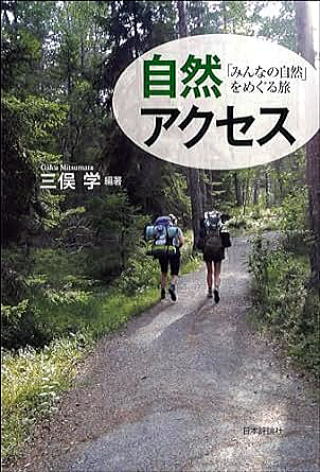

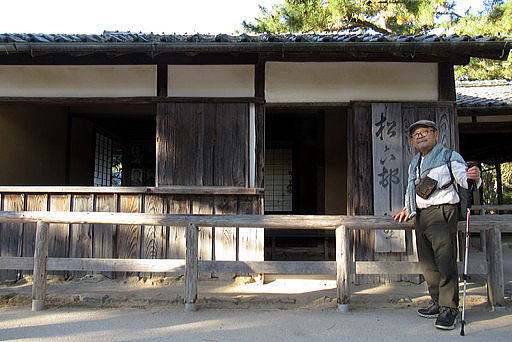

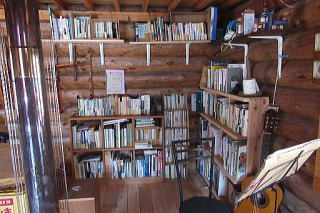

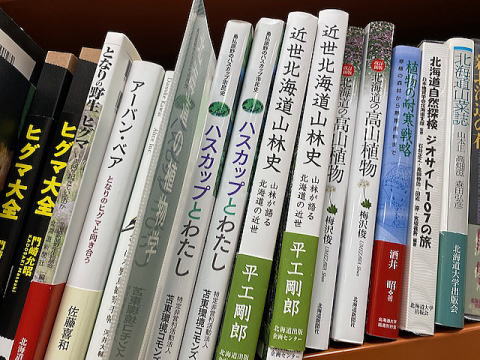

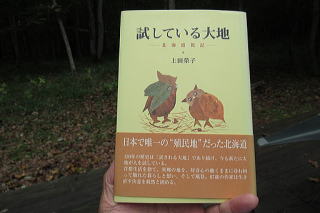

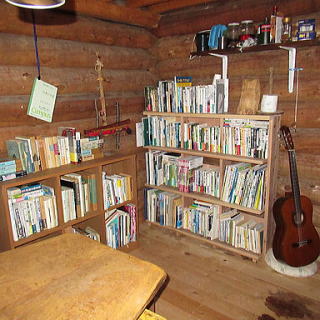

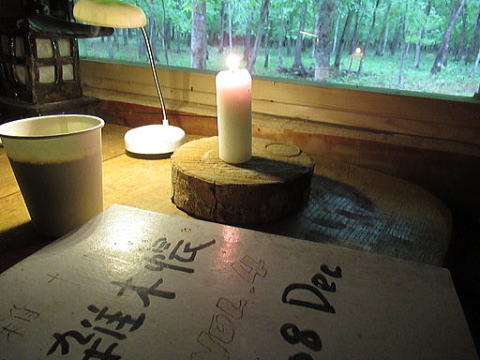

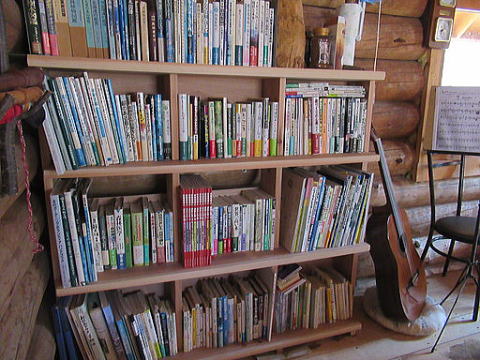

| ■12/31 藤沢周平 『白き瓶』 読了 白埴の瓶こそよけれ霧ながら朝は冷たき水くみにけり (長塚 節) 昨日やっと500pを読み終えた。長塚節を主人公にした、短歌同人のつながりや内部対立を淡々と心理描写していくながれに最初はどうなることやらと不安もあったが、次第に引き込まれて自分を重ねたりした。松岡子規や漱石、牧水、齋藤茂吉など著名な作家が絡んでいき各人の短歌や小説の評価に、褒められて舞い上がり、酷評されて傷つくという高揚と落胆の繰り返し。そして結核などの重い不治の病と借金苦。明治の終わりから大正初期にかけて、日本は貧しく自然だらけ、農業中心の時代だったが風物描写の意味が問われて心の動きや作歌動機の伏線として挿話されていた。 藤沢周平は一般には描きにくい長塚節という人物を正攻法で書いた、と新聞の書評(昭和60年発刊のころかと思う)が出されている。心理描写の基はおびただしく交信された手紙、葉書をていねいにフォローしていく藤沢の執拗な作業量に驚かされる。現在なら電子メールやSNSで済まされるだろうが約100年前の当時でも、言葉の綾で心を乱し誹謗中傷も文学者ゆえか、きついものがあった。好きな歌だった「白埴の……」がどんなシチュエーションで謳われたのかをこの藤沢本で知った。「ひとり」という静謐を清冽に謳いあげた気品ある作品は愛唱する数少ないひとつだが、日本の寂寥、無常、清貧など多くが盛られていて益々忘れられない一首となってきた。 *追記 読みながら抱いた疑問が二つ。ひとつは、この地味な本となぜ波長が合うのか。二つ目はこの本の製本がよれるほどなぜ高頻度で図書館から借り出されるのか。 この一つ目の考察は興味深いところに行きついた。自分が同人誌的な志向が強く、高校、大学、社会人の各ステージで、クラブの会誌、ニュースレター、交歓日誌、新聞など、執筆と編集と発刊に極めて執心し、内部対立はなかったにしてもかなり緊張感をもってあたっていたことである。心理的なやり取りや自己主張の流儀などについて、藤沢周平が「白き瓶」で描いた内容が、自分がいつか通って来た道に感じられたのだろう。 二つ目の、苫小牧市民の人気についてはよくわからない。一連の藤沢作品のファンが非常に多い事実はあろうがそれだけだろうか。 ■12/29 乾いた薪の音 形ばかりの薪小屋の残りが少なくなったので、物置前に積んだ一団のもの1立方弱を移動させた。大雪に見舞われてからアクセクするのは避けたい。移動といっても放り投げるだけだが、カランカランという乾いた衝突音が家の周りにとどろいて心地よい。それにしても薪の素材が多種でありさすが雑木林の除間伐の成果品であることがわかる。そして乾燥具合も自慢できる代物で、たしか2年半。この頃改めて気づいたことは、薪小屋をどうして見つけるのか、雑木林でもよく見かけるシジュウカラとヤマガラがやってくるのである。一度だけゴジュウカラも見た。野生と混在するのはシカだけではないのだ。野鳥の餌付けは近所の目を憚ってやめたけれども、薪小屋の虫を食べに来てくれるのは撤去の代償のようで何ともありがたい。そしてこの些細な薪自給の営みはいつまで続けられるかが目下の関心事。その実施可能性は自身の生命ののフェイドアウトが並行するような気がする。ならば逆に薪づくり、山仕事はシニアワークとして続けようか、仕事の質と生産量はともかくとして、である。 ■12/27 最近見た映画と読書 先月から珍しく映画づいている。『沈黙の艦隊』の噂を読んで映画館に出向いた。難聴の身には大音響は心地よい。漫画が原作というが内容は濃かった。映像の迫力も満点だった。次いで英国のドラマ『ザ・クラウン』を7話まで見た。故安倍総理が英国のジョンソン首相と雑談した時、「英王室のドラマの内容は本当なのか」と聞いたところ、「自分の立場では答えられない」と言ったというほど、内容はひどく下世話な話が満載だ。ただ、英国王室と政治の構図などが飲み込めなくて最初は多少てこずった。家人と娘はわたしが「Vivant」を見ていないことが信じられないというので、次はこれをNETFLIX で見ることになりそうだ。 読書は目下のところ、藤沢周平の『白い瓶』(500ページもある)、曽野綾子のショートノベルとエッセー『人生の決算書』、国民文化研究会編『歴代天皇の御製集』、安岡正篤の「日本精神の研究』、それと近世北海道山林史を並行して読んでいる。一冊ずつ読みこなすより、わたしにはこのほうが性にあっているようだ。そして内容は全体的に偏りがあって、いわばこれが日本の歴史勉強の成果でもあると思う。遅れてやってきたとは言え当然の帰結だ。 年の瀬になって、玄関ドアのガデリウスが不調になって簡単な手直しをしたり、来春の屋根の張替えの見積もりをとって発注したり、DVDプレーヤーが瀕死の症状を呈したりと小さな雑務が続いた。だから頭の中は何かとあわただしい状態だったが、当面約束事はないし当分山仕事は休むつもりだから、気分は年末らしく穏やかに過ごせる。読書三昧は実に有難いことである。 ■12/24 「人生とはなにか」 朝方ふっと目を覚まして思いついた。曰く、「加齢は面白い」。歳をとるにつれ、このような小さな悟りがポツポツと訪れるのである。悟りというのが大袈裟ならば、残された時間を自覚する度合いによって、過ぎ去った後悔や一方の幸福感や達成感の意味合いが形とボリュームを変える、と言えるかもしれない。だから自由になるのだろう。古希を越えた頃から顕著になった。もうじたばたしても仕方ないというあきらめが土台にあり、残り時間とのバランスから肯定せざるをえないなあ、という方向に傾いていくのが自分でもわかる。それに忘れることも多くなって、要はどうでもよく思えてくる。うまくできたものだ。 ところで過去の失敗や不義理や不誠実など数々を神様は許してくれるのかという、ちょっとクリスチャン的な懺悔と神様に問うような構図が思い浮かぶが、多くの日本人はすこし違った印象を持つのではないか。わたしは色即是空を思い浮かべてしまう。どうせ無常の世の中だ、妄想も多い、結局「それでいいのだ」…。赤塚不二夫はずいぶんと深いことを漫画で描いたものだ。人生、肯定しないと始まらないのも確かだ。 ■12/22 冬至   日に日に寒くなって今日は本格的冬宣言、冬至。面白いもので十分に暑い夏を味わったせいか、冬が怖くない、というか余裕があると言ったところか。幸い雪がないので苫小牧らしい冬到来だ。薪は2棚の1/3 ほど使い切った。この1週間は朝から晩まで焚いたので木灰は今朝もその間の分を袋に詰めた。家人は冷凍していたカボチャを取り出して調理、まったくどうして、美味しくいただいた。 夜明けが遅いから薪ストーブの点火は薄暗いなかで行われ、家人が起きるずっと前にひとりの儀式のような時間が流れる。今年の薪はナラが少なく、かつ、小割が多い。2年以上乾燥しているので火力は抜群で、バラエティも申し分ない。それでこそ、コモンズ謹製の「雑木薪」だ。あと正味3か月、と思えばなんだかあっという間に春が来るような気がしてくる。薪ストーブの存在を忘れた頃に火をみると、時折オーロラのような炎になっていることがある。 ■12/20 助ソウのタチの天婦羅  スーパーにスケソウダラの「たち」が並ぶようになって、夕餉の味噌汁や鍋に顔を出したが、好みを言えばモミジオロシで天婦羅を食べたくなる。もう30年も前の話しだが、札幌駅の地下には立ち飲みの店が2軒あって、そのうちの一つで抜群に美味しいタチの天婦羅を出すのだった。季節のものだったと思われるが、驚くほど安い。真ダチに比べて低く見られているのだろう。これが初めての強烈な出会いだったかも知れない。早速やってみたのだが、油がが跳ねてすこぶる評判が悪く、たま~に許しを得てやる程度になったが、今年になって油跳ねを押さえる団扇のようなふたを入手したので、思い出してタチの天婦羅をカムバックさせた。家人が嫌がらないよう、少し小さめにして、かつ跳ねないよう丁寧にキッチンタオルで水気を取ったところ、跳ねはゼロ、味はさすがであった。家人もいくつかを「おいしい」と言って箸を伸ばした。年越しに子供らが来たら振る舞ってやるつもり。ただ強烈な生臭さで、水きりをしている間、台所から玄関まで匂った。 ■12/18 久留米絣のはんてん   先日九州から北海道に戻る日、最後に寄ったアクロス福岡で、重要無形文化財に指定されている久留米絣のはんてんに出会いました。肌触り、風合い、デザイン、いずれもピピピっと来ました。わたしの年代は特に東北生れであれば幼少のころからはんてんはなじみのあるもの。これを来て炬燵に入ったり囲炉裏に座ったり。久留米絣は化繊とはまるで違う感触と重量感があり、着るほどに体になじんでいくのがわかります。一種の民藝というジャンルかと思います。奄美の大島紬の現場で丁寧な工程を見学しましたが、それに共通する手づくり感がたまりません。未明の読書や薪ストーブの点火時など、不可欠になってきました。 (写真は宮田織物のホームページから) ■12/16 流れ星 日々の些細な悩みをどうしても飛び越えたいと思うようなとき、日常の尺度を超える別世界に飛び立つことは方法としてかなりいい。その身近な一つは星である。天空を差配する科学や不思議に思いを馳せるだけでも、些末な日常のしがらみを束の間離れることができるのだろう。そんな、科学と離れた花鳥風月のポエムの世界もある。月をも含む夜空にあって、とりわけメルヘンを思わせるのが流れ星であり、その確率の低さからか幸運の象徴にもなった。 正確には日常見る流れ星は「散在流星」というらしいが、わたしはこれを眺めるのが趣味で、凍死を覚悟しつつ四季を通じて就寝前の夜空をただただ眺め、今年は12月初めまで11個の流れ星を発見して、今年はこれで満足と決めていた。ところが13日の夜から、ふたご座流星群の到来を聞いて折からの濃い雪雲の切れ間を諦めつつ眺めていると、なんと次々と現れて10個以上に上り、今年の累計は23に達した。こうなると幸運の祈りどころではなく、単なる天体の科学でしかなくなってくる。數の多さはとてもうれしい反面、乙女心が壊されたような寂しさも禁じ得ない微妙な感覚が残ることになった。。 ■12/14 大関貴景勝のプロ魂  大相撲は個人的に大関「貴景勝」から目が離せない。ヒヤヒヤドキドキの全取り組みはナントカしてほしいところだが、先日のNHKの「プロフェッショナル」ではその思いが赤裸々に語られた。何故好感を持つかと言えば、彼の相撲にかける「道」への構えである。175cmで大柄な力士と闘うためには重量をあげてぶつかるしかない。そして、彼の体全体の絶えない故障。頸椎間板ヘルニアを圧して戦うのは限度があるのではないか。同じヘルニアを患うわたしには、あのぶつかりがどんなに体を傷めて危険で闘志をそぐか、すこ~しだけわかるような気がするのだ。 11月下旬の九州場所、比較的いい席が取れて土俵を見守った。家人は「熱海富士」の応援タオルを掲げ、わたしはあえて「朝の山」を用意して挙げた。命を縮める稽古を繰り返しつつ、淡々と取り組みが流れるように過ぎていく光景は感動である。人の一生もこんなもの。ひとつひとつ、日々こなして、わずかでも己を磨いて道半ばを知りつつ消え去る。限界など知りつつ、決して笑みを見せることなく愚直に高みと終わりに向かう関取・貴景勝、どんな物語をつくるのか、これからも興味をもってみていきたい。 ■12/11 樹齢100年のカラマツ  つた森山林は昔苫小牧市森林組合長をしていた蔦森春明氏が所有・管理していたところで、山林で作った木炭は今のJR室蘭本線の遠浅駅から本州に送っていた。先祖は明治の終わりころ入植、以来、「里山」として利用してきた道内では珍しい有名な山である。昭和51年、苫東の仕事に関わり出した当時、わたしが手で触れているカラマツは、地域でも珍しい樹齢50年と言われていたもの。あれからざっと50年だから、ほぼ100年ということになる。直径は80cmあまりで、まだ順調に成長している。静川小屋の隣で枯れ始めたカラマツとは数百mしか立地は違わないが、樹勢に雲泥の差がある。 100年経っても変わらないものが存在する、というのは人生に物差しを当てるみたいで楽しい。わたしの苫東での25年は、この「つた森山林」とともにあった。ひとつの山を重点的に管理するというのは、実に勉強になるものだ。台風の復旧造林で余ったシラカバ苗木を斜面の林道沿いに植えたが、数十年後、現在の上皇陛下と上皇后がここに植樹会でお見えになった際は、シラカバ並木として沿道を飾った。 ■12/09 山の神参拝 12/8 昨日はちょっと危ない半枯死木を片づけて今年の雑木林の除間伐を終えた。そして今日は山仕事をするNPOの山の神参拝。と言ってもエリアのシンボルツリーとなっているドロノキの大木に注連縄をはってお参りし地区の神社にもあわせて参拝するもの。林業を本業とする組織ではないため、12月11,12日を軸にするのは無理があって直近の土曜日をこれに充てるのが習わしだ。古巣に当たるつた森山林の山の神にも参拝していくつもり。 こちらでは作業部隊も持っていたから、ちゃんと毎年注連縄を捧げ、お昼時役員も一緒に一升瓶を数本持参して焚火して立ち飲みした。臨場感は抜群で、文字通り一年の節目だった。話はいつも大いに盛り上がった。その頃、国道わきの排水路には遅いサケの遡上が見られた。職員に神主さんがいて同行してもらったが、その年配の方も酒が大好きだった。 ■12/07 二十四節気は「大雪」  雑木林の初冬の風景はまだ茶色である。今日は二十四節気の大雪ということだから、季節感の視覚としてはすこしばかりギャップがある。だが、毎年白銀の世界はいつも突如としてやってくる。ロシア極東のサハ州ではこのところマイナス50度を下回ったというニュースを見たから寒気はすぐそこにある。が、今朝などは薪ストーブを焚くのをやめるほどの温かさだ。この一進一退、ところ変われば気象もマチマチ、それと戦争と平和が地球上にちりばめられて、それを思うと気候どころでなく何とも穏やかでない。 ■12/04 歌に見る市民の共感 23 山仕事が本格化したせいもあるのか、悠々自適のはずが少しあわただしく感じるこの頃。はて、と胸に手を当てると、読むべしと決めた本が山積みなのだった。新聞の歌壇俳壇も毎日10首10句ずつ朗詠しても未読が1週間分以上が出番を待っている。「しなければ」と思う気持ちが勝手に急がせる。自戒せねば。 ◎借景に大和三山大根干す 東大阪市 Tさん …はじめて大和を旅した時、あまりの小ぶりな風景に驚いた。国の始まりの風土がこんなにヒューマンスケールだったのかと。畝傍山などは丘ではないのか、と。まほろば、のイメージがこの句にも漂う。 ◎淋しき日淋しき声の小鳥来る 東京都 Yさん …ありますね、そういう時。なぜか、花鳥風月にこころが通じる日が。小鳥、風の音、月、星などなど。 ◎「道徳」で認知症学びし十二歳ばあちゃんなるなと我に抱きつく 西条市 Yさん …なんと気持ちのやさしいお孫さんか。思えば幼い子らはみんなこの気持ちを持っている。年寄を労わる玉のこころである。自立せねば、と思う年寄ごころと、こんな風にあったらなあ、という甘えが人はみな錯綜するだろう。家庭、コミュニティ、行政、国と、途は様々だがそれぞれが機能する余地がある。 ◎人減りて里山荒れて熊増えて柿や栗の木捜し民家へ 長野市 Mさん …野生生物管理の失策と言えば簡単だが、思えばいつも後手に回るのが我が国の常だ。先進国はLGBTは行き過ぎだ、移民政策は失敗だったと方針を転換して逆戻りするときに我が国は立法化して実行に突き進む。しかし熊やシカやイノシシや猿の頭数管理は、我が国が殺生を良しとしない精神風土にも根ざしているだろう。そうであれば限界まで被害が及ばないとブレーキがかからない。昨日も道ばたの法面の草を食むシカの群れとすれ違った。根っこには食料が横たわる。今日はこれから庭のイチイをシカの食害から守るために防獣ネットを張るところ。 ■12/03 安野光雅の世界   先日、萩の松陰神社を訪問した際のもう一つのねらいは、津和野の安野光雅美術館を訪れることだった。わたしのつたない水彩画の恩師(まったく個人的な私淑だが)は、原野と日高山脈の坂本直行さんと、今回の旅行先となった安野光雅氏である。なんとなく、タッチを模倣してみたかったがとても手の届く域でないのはもちろんで、いつの間にかスケッチブックの余白や裏に書き込みをして自分なりの画文集に仕上がっていくのが楽しみになった。今年からは、安野光雅氏の何冊かある画文集のタッチを実際に真似て、タッチの極意を学ぼうと決めた。72歳の一念発起である。直行さんの文章の迫力とユーモアはなかなかまねできないし、安野氏の博識、精緻さ、醸し出す旅情とかも、余人の追随を許さないもの。それでもいい、学びが大切なんだ。 ■11/29 家人と薪仕事して すでに造ってあった薪2立方m程を自宅に運んだ。年間約7立方m消費する薪の予備で2往復した。また11月に間伐し現場においた丸太の半分を薪ヤードに運んだ。後半は家人に手伝ってもらったが、重く繰り返しの多い薪づくりは、つくづく男の仕事だと思う。家人は「原始人になったみたいだ」などとぼやきながら、それでもずいぶん助かった。残りの丸太は、雪が積もってから、ソリで林道まで運ぼうかと思う。ひとりの奴隷のように、鼻水を垂らしながら黙々とやるしかない。 ■11/27 欧米の自然と人のつながりとコモンズはどうなっているか  日本では人々の生活と、自然とか緑環境がつながりを失って久しいと思われる。緑などなくても生きていけると豪語する人もいる。メディアが自然環境の重要性を強調し少なくない人が「自然は大切だ」と唱えるのとは裏腹の現象だ。 日本では人々の生活と、自然とか緑環境がつながりを失って久しいと思われる。緑などなくても生きていけると豪語する人もいる。メディアが自然環境の重要性を強調し少なくない人が「自然は大切だ」と唱えるのとは裏腹の現象だ。森林や造園を通じて長年緑と関わって来たひとりとして、この理由を見定める作業は今も続いているが、先日たいへん参考になる本を読んだ。三俣学さん編著の『自然アクセス~みんなの自然をめぐる旅~』(日本評論社)である。欧米ではどのような仕組みや文化的背景によって人と自然がつながっているかを、旅人の目で考察したものである。その背景に人々が自然を共有するコモンズの伝統も大きく取り扱っている。 わたしがコモンズを学ぶ際に熟読した平松紘氏と短い交流もあったと書かれ、勝手に親近感をもった。平松氏は英国のコモンズが緑の権利獲得の歴史と法律の運用で出来上がっていることをわかりやすく提示して見せた。現代の自然共有は、古来の入会的なものではなく新しいタイプになっていくだろうことは間違いないが、自然の共有は、法律で整理するにも文化に頼るのも大変な年月がかかる歴史的テーマのようだ。ただし日本文化の底流には、欧米とはひと味違う底流があるのではないか。メディアに誘導されてきた自然の見方を一旦脇に置かないとこれは見えてこない。わたしは実体験の日常の中でこのテーマを再構成したいと思っている。 ■11/26 萩の松陰神社などたずねて  先週月曜からしばらく留守にしました。歴史探訪の一ページとして萩の松陰神社、萩博物館などを訪れました。写真は有名な松下村塾、ここに若者を中心に何十人も学び、両親も門下生になった場所。松陰先生(萩では「先生」をつける由、呼び捨てにしない)は、西の長崎はもちろん、東は津軽、会津、水戸のほか幕府に内緒で海外と取引をしていた港々で要人にあい、海外事情を聴いて歩いたと博物館の学芸員に聞きました。「津軽は船ですか?」と聞いたわたしに学芸員は「徒歩です」と即答しトレースマップに案内してくれました。 『発動の機は周遊の益なり』(旅の良いところは心が活動する機会を与えてくれることだ)。当方は雑木林の散歩だけでも十分満足できるのに、時折、こうして関心のひもをたどって旅ができることはありがたいこと。激動期の日本、先生が生きていれば、どう道を示したか。 ■11/19 補聴器に続いて新しい老眼鏡を入手 このごろ認知症予防のために難聴を補聴器で補うべし、という記事をよく見る。今年、高額な補聴器を使い始めた経験者としては、この説は正しいと思う。難聴を放置すると、外界から引きこもったような状態になって感性も閉じてしまうのである。 次いで、本を読むのに少し不便を感じて老眼鏡についてもちゃんと調整したものを入手することにした。随分活字は読むのに、遠近両用と100均の極安メガネで済ませてきたのが愚かだったようだ。乱視も左右の視力も考慮した今度の老眼鏡で、読書もぐんとはかどる…、かどうかはまだわからない。 ■11/16 未明、星を眺める「ひとり」感覚 おとといの朝、樽前山が真っ白だった。こうなると胆振は晴天が続く。寝る前とトイレに起きた未明などは、満天の星に見入ってしまう。空は臨海地区のコンビナートのせいか、空が明るすぎるがそれでも今年、散在流星、いわゆる流れ星を昨日まで9つ出会った。未明の星空を、窓の水滴をタオルで拭ってぼーっとする時間、孤独でも寂寞でもない、なんというか仏教的「ひとり」とでもいう時が流れる。→ 11/19 朝4時からしし座流星群を観ようと窓辺に立ったが、見えず。 ■11/11 石の上に3年以上、歴史ややつながる 歴史の素養がまるでないことを猛省して、リタイヤ後は古典と歴史の世界に踏み込んだのだが、先日京都を歩いているときに、太平記にしるされた地名や事件がちょっとつながり始めた。そして、京都という町がその重厚な歴史に耐え抜いて今日があることに、路地裏や小さな神社で庶民の祈る姿や言葉でじわじわと感じられるようになった。勉強してきてよかった。学ぶとはこういうことなんだ、と気付かされた。こういうことが京都だけでなくしばしばおこるようになった。遅く目覚めると、人生、先の愉しみが増える。 ■11/9 追悼の日を送る  昨日はルーチンの山仕事。 ひとり雑木林の間伐に出かける前に、小屋の薪ストーブを点火して、火を眺める。火は、しばしば追悼のこころを呼び込む。この日は、umeda 先生を失って初めての日であり、献本の列を見ながら、未だ気持ちが泳いでいる。 伐倒作業の合間も、どこかうら寂しい風が吹く。そして今日、告別式で奥さまにご挨拶すると、「夫は、草苅くんの山仕事と小屋生活がうらやましい」といつも言っていたとおっしゃる。20年近く前、奥さまもいらしたことのあるフットパスや小屋で薪ストーブの火を見つめると、これからもそんなこんなが走馬灯のように巡るだろう。 ■11/07 梅田先生からの献本   「君にあげたい本があるんだ」と連絡があったのは10月の末でした。静川の小屋を「森と自然のライブラリー」にしようと準備してきた当方にとっては、願ってもないことなので 11/2 にマイカーを駆って札幌に向かい、北大に近い先生のオフィスで7箱の蔵書を頂戴しました。先生は折り悪しく体調が悪くオフィスには来られませんでしたので、容体が改善した頃にお礼のコンタクトをとろう、と考えていたところ、夜になって明らかにあまり元気のない声で電話があり、容体が良くないことを直感しました。それでもしばらく、お体や献本のことなど話をし、近々またお邪魔することにして交信は終わったのですが、11/4 に小屋に本を運び、梅田文庫、abe文庫、kusa 文庫あわせて520冊の風変わりのライブラリーの写真を撮った翌々日、先生のオフィスから先生が朝亡くなった、との訃報が入りました。…… 余りに突然のことで茫然自失の状態で、気持ちを落ち着け状況を整理するのが精一杯でした。 『林とこころ』の出版(2004)を強く後押ししていただき、小屋にも奥さまと一度おいでになって、コモンズの会員にもなってくださいました。2000年にドイツの田園地帯と「わが村は美しく」の村々をいっしょに訪れたことも懐かしく思い出されます。またわたしの「雑木林だより」をご覧になって、「早くまとめて出しなさい」と目次案まで口にされて再び背中を押されたのはつい先日のことでした。安らかなご冥福を心からお祈りいたします。合掌 ■11/05 明るい落ち葉浄土  雑木林は紅葉のピークが過ぎて、地面はこのように雪の前に葉っぱが積もるのが里山の特長だ。静かで長いこの時間を好む人がいる。 ■11/3 ハスカップ本、健在か  久々に札幌に出かけたので本屋さんによって、北海道関係の本棚を見ていたら、目の前に見覚えのある活字が目に入った。おお、コモンズのハスカップ本だ。もう出版していたことも忘れがちだっただけに、ちょっと新鮮な驚きだった。もうあれから4年半が経った。さらに驚いたのは、右隣には、わたしが札幌のある財団に努めていた時の上司の本が並んでいたこと、それも手に取ってみると、本の内容が氏には門外漢の分野に当たる北海道の山林史であり、実によく調べて書いてあったことだ。もっとも氏は新篠津などの農業開発の歴史などを、たしかトレースしていたはずだから、開発史を紐解くことはお手の物だったのかもしれない。約4000円もする高価なものだったが、空知の開発や、柳田国男や宮本常一が論評する山人の姿をフォローしていたので、早速購入を決めた。 ■11/1 紅葉とクリタケ   10月の最終日10/31 雑木林の間伐を開始した。紅葉は例年よりも1週間近く遅れて、ほぼピークに差し掛かった。いつもと見劣りはしない。林道沿線は素通りするのが惜しいので、ゆっくりEV走行して進む。小屋のテラス前の切り株に美しいクリタケがごっそり生えていた。この切り株にとってはニガクリタケ、ボリボリと続いて今季3つ目のキノコだ。あまり美味しいと思ったことはなかったので、収穫はほんの少しだけにしたが、夜、豚バラや大根、養殖マイタケ、白菜などといっしょに塩味のキノコ鍋にしたら、今日は素晴らしい出汁が出ていた。歯ごたえはいつもどおり良し。もっと採っておけばよかった。 ■10/30 家庭の力 思想家・安岡正篤氏の「活学一言」の中に家庭の力という一言を見つけた。至言なり。 「家庭を失いますと、人は群衆の中にさ迷わねばなりません。群衆の世界は、非人間的世界です。人は群衆の中でかえって孤独に襲われ、癒されることのない疲労を得るのです。これに反して良い家庭ほど人を落ち着かせ、人を救うものはありません。」 世の中には世界観の基礎にある家族や、伝統的な文化や体制を破壊しないと理想的な社会は作れないという論理で、至る所に破壊論理が蔓延するという。皇室を天皇制と呼び替えて崩壊を唱える声も言論界やリベラルな政治の世界では仄聞する。この歳になって、ゆるぎない家族愛、家庭があるということの重要性にわたしは激しく同意する。 ■10/28 山仕事の着手前に念入りな伐倒イメージトレーニング  来月4日から、今季の雑木林除間伐が始まる。その1週間前の10/28、この半年の間で忘れかけていたチェンソーワークのイメージを復活させる自主研修を行った。個々の伐倒はひとつとして同じことはなく、常にケースとして新しい。その伐倒の成否は如実に切り株に残される。それを写真のように議論しつつ、各々が胸に収めるのだ。枯死木、腐れが多いから、どの程度腐っているかという読みもかなり難しい。 ■10/28 鴨長明の庵跡  愛読する『方丈記』の著者鴨長明が住んだ庵跡を訪ねた。大都会京都の南東のはずれ、日野にある。いわゆる観光地ではなくマニアックな人が行くだけのところだ。どれほどの森の奥に隠遁したのか、という素朴な疑問が動機だった。結果、結構な坂道の奥にあって、「ひのやくし」で有名な法界寺から歩いても小1時間近くかかる山の中。スギ林が放置されて広葉樹が混じり倒木が転がる坂道を登った。隠れ家の風情十分だ。チャラチャラしたひとりキャンプどころでない。3m四方の庵で、炊事もし琵琶の音曲の演奏(稽古)と短歌のたしなみ、さらに仏道を探求した。脇に沢が流れていて周辺は燃料になる落ち枝も事欠かないから、生活に困らないと書かれていたはず。庵の場所は急斜面の踊り場のようなところだった。写真は露光調整されているから明るく見えるが、実は暗~い森だった。1000年前は雑木だったのではないか。 ■10/21 チャナメツムタケ   14年目のNPOの総会のあと、3人連れ立って道のないナチュラルコース「まほろば」を歩く。紅葉には数日早く、これからが本番。見つけた山菜はチャナメツムタケ。4kmあまりをゆっくり約一時間、というのはわたしにはぴったり。いろいろな話をしながら歩くのは格別だ。 ■10/19 コクワと出会う  林道にかかった風倒木を整理したら、先端にはコクワが絡んでいて、思いがけない収穫となった。林の中はいろいろなキノコが目白押しで、ドングリもここは豊作に見える。ドングリ好きというクマの足跡に注意しているがその気配はない。山のものの恵みという実感は変わって、飽食の今となっては春の山菜やキノコがメインになって、コクワや山ぶどう、栗などををご馳走と思う感性はわたしだけでなく乏しい時代だけれども、昔の人やクマたちはこれらをこの上ないご馳走に見ただろう。しかし年齢とともに、恵み野見え方も昔風に戻りつつあるような気がする。食ではなく、本当の恵みに。今回のコクワは、ジャムにした。デコポン、イチゴ、そしてここにコクワが加わったが、令和5年秋の、暮らしのアクセントとして忘れがたいものになった。 ■10/17 押し寄せる謎の正体と移動の解明   秋も更けてくると毎年押し寄せるイネ科草本の穂(左)。今年は、発生場所と移動経路を突き止めた。 まず、本体は近所の空き地に生えているオヒシバ。横にランナーを出して伸びるメヒシバと違って単体でたくさん生える。踏み跡にも耐える。それが50m西の空き地に生えていた。 しかし、これが飛んでくるのは転がってくるのか、見たことがなかった。隣のうちにも向いのうちにも押し寄せる気配がなく、奇妙に我が家の庭に一杯集まる。 今朝、ゴミ出しで発生場所近くに行って戻る時に、歩道を転がっている穂をついに見つけた。追い風で結構な速さで転がって、うちの前の花のコンテナで、なんと左に曲がってコンテナの根元に絡みついた。ハハア、こういう移動をするのか・・・。しかし何故うちの前で左折するのだ。平坦なインターロッキングが広がっていて、南からの風が通りやすいのか。ひょっとして、インターロッキングで上昇気流が起きていて庭に吸い込まれるのか。 百聞は一見にしかず。ともかく謎の正体がわかって爽快だ。あとは、ミラクル落ち枝が、樹木から落ちて地面に刺さる様を目撃すれば、要するに落ちる頻度と確率の問題だと納得がいく。 ■10/15 捨てて生まれ変わる 10日ほど前から、 かつてないほどの断捨離を続けている。もう使わないだろうと思われるもの、すべてを廃棄の対象にした。使わない、ということは実際に道具に用いることばかりでなく、もちろんその内容をもとに何かを書く、ということも含めるから、おおかたの過去を清算するようなことになってしまう。一瞬、一抹の寂しさを覚えるが、過去とおさらばするとは、生まれ変わることに似て新しい清々しさも押し寄せてくる。 我にかえればあと2週間ほどで72歳だ。この歳になると過去のことを克明に語る人もいると聞くが、過去のいいこと都合の悪いことまとめて忘却の彼方に押しやることも可能だ。そうすれば、いやでも re-birth の境地付近に立てるようで嬉しい。ガーデニングのの会を運営していたころの、市内外のガーデナーの庭や人の画像も、思い出しながら廃棄用にくくった。 ■10/13 人との距離を縮める野生  この一か月で、シカと小屋の距離が4,50m近づいた。折角だから、乾草で餌付けしたいところだがそうも行かないので、青リンゴの食べ残しと、小鳥用の餌をテラスにばらまいてきた。明日の結果が楽しみ。 ■10/11 寒露の侯、季節を遊ぶ   おととい10/8 は寒露だった。さすがに日に日に朝の冷え込みが厳しくなって、実は5日から朝だけ石油ストーブを点けている。昨日、遅い夏休みで帰省していた娘と家人の3人連れ立って、久々に雑木林を案内しながら、遅いかもしれないボリボリを探した。静川でふたりはカラカサタケとタマゴタケの姿に感動して画像に収めるのに熱心で、たくさん残っていたボリボリは二の次になっていた。大島山林では、NPOのみんなが先週から採っている薪小屋の裏に、写真ようなとんでもない大きなボリボリの株立ちが残っていて、わたしだけ記念撮影した。驚くことに、エノキタケ(右)も出始めていて、今年は期待できるかもと思った。注意点、大きなボリボリは色変わりが早いから調理は遅からずに。 ■10/08 里山は道楽  里山で過ごす時間は、山仕事も散策も山菜もひっくるめて、どういう言葉で言い現わせばいいか、考えてみたが、どうも「里山道楽」が良いようだ。昨日、山仕事の後に林を縫っていて、なんだか希望のようなかおりがして立ち止まったのだった。さて、これをなんと呼ぼうか、と思ったとたん浮かんだのがこれだった。。「里山道楽」は、長崎の畏友「まつをさん」の山アソビの表現と同じだ。わたしの山仕事は道楽と呼ぶには危険過ぎるし、小屋の時間は静かな内観のひと時だから、道楽とはちょっと異質だ。しかし俯瞰すれば大きな意味で「晴林雨読」で「悠々自適」の道楽であることに間違いない。かように彼我での道楽の中身はだいぶ違うが、社会に直接何のコミットもしない自己満足という点で、道楽は実はピッタリだ。 ■10/06 柳田国男『山の人生』と宮本常一の『山に生きる人々』 山と森と人を考えることは、自分にとっては知的好奇心を満たす最たるもので、一面、もしかするとわたしのライフワークのようなスポットに当たっている。昨年8月、民俗学者・柳田国男の『山の人生』を読んで、膝を打つような知的興奮を体験した。それらは雑木林だよりの「日本人の山と森」に短い感想を書いた。先月からは宮本常一著『山に生きる人々』を読み進んで、今朝、ようやく読了した。常に何冊かの本と雑誌を並行して読む癖のためになかなか進まないけれども、読書人の常か、心躍る読書は「このまま終えたくない」という願望を禁じ得ないもの。この2冊と出会えたことは幸運だったと思う。よくぞ日本に生まれけり、といえば大げさだが、日本の国柄を思い、国土、風土に思いをいたす最良の時間だったような気がする。探求する碩学の長大な論文に触れている間、喜びに満たされた。早速、宮本論文の感想メモも雑木林だよりに簡単にまとめることにした。 ■10/04 里山冥利  この夏の猛暑が色々なことに影響を与えている中、待望のボリボリ(ナラタケ)が急に出てきた。おとといの朝の低温あたりが引き金になったのか。ただ、今回の多くは、しばしば出会うところの地面から出る傘の薄いキノコ。あまり出汁は出ないヤツ。それでも6,7年前の切り株にはしっかりとオーソドックスな株立ちボリボリが出ていた。果たしてこれからもう少し期待できるのか。かつては山仕事が浮足立つこともあった。黄金ではもないのに、なんかオカシイ。幸福感がなんとなくあるんだよね(-_-;) ■10/03 歌に見る庶民の共感 22 秋分を過ぎて、次は24節気の「寒露」。見るからに秋深まるという印象だが、今朝一番、待望のボリボリが出たぞ~と一報が入った。季節のこのダイナミック性が好きだな~。おとといから、町内の防災スピーカーで、自宅から1kmあたりの山沿いの道路に親子熊3頭が現れたと放送している。私の見る限り、ドングリは極めて少ない。 ◎補聴器を付けても台詞聴き取れず次第に世から遠のいていく 町田氏 I さん …恐らくメリハリ発音の演劇なら聞き取れるだろうと思うほど、確かにテレビドラマのつぶやきなどは聞こえなくなった。先日終了したNHKの朝ドラなんか、それに土佐弁が混じるから「遠のいていく」ことおびただしかった。原因としては話し手の活舌の悪さも、早口のせいもあるから、アナウンサーの声なら大丈夫と言う人が周りの高齢者には何人かいる。わたしも高価な補聴器にして4か月がたったが、外して気づく世の中の静けさも、捨てがたい。 ◎頻尿に苦労したとのエピソードありて茂吉も親しかりけり 東京都 Nさん …夜のトイレ回数と病気自慢、薬談義、これらは70代あたりの憩いと気休めのビッグテーマだ。なるほど、有名人の同じ悩みは励ましになる。わたしもビールを飲まなければ、あるいは晩酌をやめれば、夜にトイレは不要になることを、体験上、知ってはいる。だが、わたしはビールと晩酌をとる。 ◎回転の遅き頭に赤とんぼ 砺波市 Nさん …頭の回転が遅くなったという声には強く共感を覚える。恐らく認知症とは違いそうだ。パソコンのCPUのようなもので、力や形あるものはみないずれ衰える、と一般化してうっちゃるしかない。回転が遅くなると殺気も無くなるのか、良寛和尚のように鳥が頭に乗る、なんてある種、理想じゃないのか。小鳥が手に乗ると、別世界を感じるのだろう。人に止まるもっとも身近な昆虫は、蚊とトンボだ。 ◎同じこと何度も思ふ夜長かな 八王子市 Uさん …よくある話だが、この頃は大人になった。われ思う、ゆえにわれあり、と想念を楽しめるようになったのである。あれこれ思いめぐらすことが無駄でないどころか、楽しみでもある。人間、心底スケジュールに追われなくなると、思い煩って睡眠時間が減ってもなんの影響もないから、そう思うと、思い悩むことがいとおしくなる。それが生きている証だ、人生だ…。小さな悟りがあきらめと一緒にやってくることもある。しばしば、メモしたくなる妙案も湧く。生きている証、夜長も大好きなんて、歳とったもんだ。 ■10/01 見せる景観街道 ~わたしが見た庭と緑 7 南ドイツ・アルゴイ地方~  オーストリアにほど近い南ドイツのボーデン湖からヒュッセンに向かう牧場地帯。ガイドのKOY 和子さんと山の歌に出てくる美しいエンメンタールの話しをしたのを覚えているが、地名は確かアルゴイ地方。こんな風景が50km以上続いた。北海道の景観道路に比べればスケール感の差があり過ぎる。マップを開いたら、ドイツでも指折りの景観街道だった。日本人のスイスやヨーロッパへの憧れの典型のような風景だ。スイスでは子供たちが乾草の収穫を手伝っているのが印象的だった。そしてこの風景が、便利さや文化や人生の満足度、幸せの尺度など、いろいろなことを思い出させる。 ■9/28 人を正直にさせる環境と状態を醸すらしい「樹木と焚火」 いま、ある講演録をパワーポイントの資料をもとに再現している。数年前に自分が数百人のお客さんのまえで行ったものである。なんだかこの講演がこれまでの風土と緑の体験についてもっとも総括的に語れた気がして、主催者に記録の有無を聞いたらテープも活字もないとのことだったので、思い出しながらのひとり作業となっている。 この中で、仏陀が悟りを開いた菩提樹(インドではピパールと言っていたと思う)の話をしたのだが、わたしが気を感じる身近なヤマグワがこれに相当するのではないかというわたしだけの経験から仮説を考えだして述べた。と思っていると、昨日、「火のそばだと人は正直になる」というフレーズが目に飛び込んだ。ある薪ストーブの会社のポエム風広報であった。焚火の前でタレントなどが能弁に語る番組が近年見たのだが、わたしには肌合いが合わなかった。テンションが上がり過ぎていて、正直という雰囲気には見えなかったのだ。自分に正直になる、自分を見つめる、という時間は恐らく独りの時に訪れる。昨今のような犯罪過多の世の中に、焚火や薪ストーブ、ある種の樹木、あるいは林が、なにかしら人らしい気を送れないものか、と思う。今こそ出番だ。 ■9/26 森林で療養するとは? ~わたしが見た庭と緑 6 南ドイツ・ヒュッセン~  札幌のはまなす財団で街道研究会の事務局をしていたころ、ドイツの複数の観光街道を巡る機会があった。ここはロマンチック街道の南の終点であるフュッセンにあった森林療法の散歩道。森に囲まれて小さな澄んだ湖があり、10月なのに水を浴びる療法もなされていた。医師の処方に従い森を歩く運動療法「クナイプ療法」がまだ盛んだったころで、わたしもずいぶん北海道で森と心と体の勉強もしていたから、森でリラックスする「環境」がピンときた。その2年後の2002年、ちょうど50歳の時、このクナイプ療法の発祥地である同じ南ドイツのバートウェーリスホーヘンに単身でかけることになる。あのころは、療法ができる環境としくみの「採集」に実に熱心に取り組んでいた。それらが現在わたしの「みどり観」の血肉になっている。ここぞというビューポイントにはたいていベンチが置いてある。このような緑の中で、不安を忘れ緊張を解き続けたら、リフレッシュは当然のこと、病気も治っていくような気になった。こういったグレードの高い「みどり」をわたしたちは求めている。 ■9/24 続々・試している大地 上田さんは北海道と苫小牧にさほど長い期間住むことにはならなかったが、風土や社会の見方が是々非々で偏りがあまり感じさせず、切れ味のいい表現をして見せたが、北海道への視線は正直で、つまるところ悲観的で寂しい印象だった。きっと本心はもっときびしかったのではないか。国木田独歩の章では、「…北海道生まれの多くの作家は出て行き、来た作家もとどまらなかった」と書く。そして「北海道は人をどっと吸い込み、、移動させてしまう大地だった」と結論付ける。どういう訳か、夢に満ち溢れた北海道というような、知事がPRするような北海道観では当然なくて、、歴史が浅く風景もどこか寂しく、ビンボーったらしい北海道に共感するような著者の方が、わたしには親しみがある。それを描ける方が一冊の本を残してここにいない、ということがわたしはとても寂しく思う。 ■9/21 続・試している大地  なんだか気になってところどころを再び読み始めた。本人の本職は編集ではなくマーケティングだった。東京で病気になって白老に療養に来たのがきっかけで67歳で苫小牧に移り住んだと書いてあった。北海道への視点は深く鋭い。そして少し悲しい。北海道の女性のことや国木田独歩の空知のことなども章を起こしている。昨日も小屋のテラスである章を読んだ。「はじめに」でこんなことが書かれている。 「…半都市化した街のマンションに住み、消費だけの生活では何が改まるでもなかった。私は道内のあちこちを歩き始め、自分が目を逸していたことが多すぎると思った。北海道のことばかりでなく、人間の力と営みや自然の大きさについてである。広い区画のうねる農地や酪農場、高い山の間に走る電線や鉄塔、深い森を越えたところに見える集落の灯、寒風の漁港に舫っている漁船、もう根が尽きて手が出せないとでもいうように残っている原野や湿原。北海道が人を魅了するのは自然ばかりではなく人間の力と文明を考えさせてくれるからである、と思った」。 原野や湿原の目線はわたしも同じだ。だが、確かな目と筆の力でこうまで読者を立ち止まらせ考えさせる方が、もう他界されたことにが残念でならない。 ■9/19 試している大地 初めて出した拙著の書評をいくつか見ている間に、本の片付けも一緒だったからだろう、表題のなつかしい本にであった。上田榮子氏の、副題は「北海道視記」、帯には「日本で唯一の殖民地だった北海道」とある。東京で編集関係の仕事をして何かの縁で晩年に苫小牧の住民になったと聞いた。コモンズの現場にも足を運んでくれて、雑木林のフットパスを歩きビールでBBQを楽しんだ記憶がある。道新文化センターで文学系の講師をされていたとおり、優れた文芸の才に恵まれた方だったと思う。かつて忘れた頃にメールを出したら、目もよく見えなくなった年寄にメールなどよこすんじゃない、と怒られた。そしてしばらくして亡くなったと聞いた。飲み会などだけでももっとお付き合いして薫陶を受けておくべきだったと、『試している大地』をめくりながら思った。まさに、試されているという思いは共有するからガツンときた。言葉にパンチがあった。いずれあらためて筆を起こそうと思う。しばしば、怒っていた上田さんに、今は合掌するのみ。 ■9/17 歌に見る庶民の共感 21 朝、家人に声を聴かれないようにドアを閉めて俳句と短歌を声を出して読む。なんという健全、なんという庶民のこころ。ここには右も左もない世界がある。いや、当欄は読売新聞だから世間では真ん中よりやや右寄りか?それであってもここだけはノーサイドのこころだ。今日は俳句のみ拾ってみる。 ◎父の日てふ面映ゆき日の暮れにけり 町田氏 Tさん …もっとも、ツーランク上の扱いを受けるのが母の日だとおもっていたら、母の日以外は全部父の日だと思っていた御仁もいたそうだ。確かに面映ゆいこれには古希を迎えた時に、もう気を使わないでいいよ、ありがとう、と子らへラインに書いたことがある。 ◎おほかたは妻に分があり冷やし酒 国分寺市 Nさん …夫婦円満の秘訣はカカア殿下とか、妻の言うことはすべて正しいと思うこと、なんてことが夫側から言われる。これはなかなか意味が深いことが、歳を経ることにわかってくる。少し悔しいが、というところが酒に出た。 ◎水鉄砲おれには本気らしい妻 下妻市 Kさん …夫というのは妻にとって時々憎たらしい存在のようだ、と感じる時がある。奥さんの思いと自己抑制のバランス。絶妙で座布団2枚。 ◎忌に集ひ父似母似と鰻食ぶ 深谷市 Oさん …生々流転、日が経てば失われた人たちも笑顔の中で語られる。妙に、鰻は思い出深い。どこで誰とどんな気持で食べたかまで思い出すことができる。北海道ならとりわけ滅多に食べる機会がないだけに、本州や九州に出向けば名店を探す。そしてさすがだ、と庶民の声をあげる。 ■9/14 生きた記録がホームページに記憶されて 1998年にスタートした当ホームページは、花の Green Thumb Club 、北大の青年寄宿舎、NPO苫東コモンズを枝分かれさせ、この研究室が辛うじて骨格となって細々と生き残っている。レポートや報道記録のPDFなど容量をまとめると膨大だから、外部のサーバーにも便乗していたところが、もう不要だとして外部ドメインの更新をしなかったために、結構重い容量のリンク先がかなりストップしてしまった。1週間ほど前に気づいて、少しずつ修復している。 修復作業の中身は時々の記録だが、目を通してみると随分いろいろなことがあったなあ、と感慨深い。記録によって、記憶がよみがえる。アルバムとは少し違うのは、そこに自分の概念が言葉で受け継がれ、自問自答が描かれ、曲折とちょっとした苦悩を経て現在にに至ったことが見える。年齢的には人生の収穫期と言われる今、仮にわたししか見ないページだったとしても、満足感は薄まらずにある。記録、記憶とはそういうものだと知った。感謝、合掌。 ■9/11 病院の安らぎ、歳をとった人の勝手な仲間意識 人工股関節の手術から2年。定期健診に出かけた先の待合ロビーは、同年配かそれ以上の人で一杯だった。膝や腰や腕、いずれも辛そうである。若くない娘や息子に付き添われている人もかなりいる。眺めているだけで、なにか同朋意識が芽生えるような気がする。これは外科的外来の場だが、事務や会計受付の方を見ると診察料はすべて自動支払機になっているから、扱いに困っている高齢者も多い。しかし、うまくできたもので周りの人がみんな手伝ってあげている。中には看護士や事務員に大きな声でゆっくり説明されても飲み込めないでいる人もいる。小さな声では聞こえないし、早口ではついていけない。高価な補聴器をつけるようになった当方には、いまでも、この早口の説明(特にコンビニ紋切型)にはお手上げだ。病院はそんなわけでスローでかなり安らぐ非日常空間でもある。わたしには残念ながら友達はあまりいないが、勝手な仲間意識みたいな、高齢社会の支えあいを垣間見たような気がして、束の間とはいえ勝手に安らいだ。 ■9/09 ポルチーニか?  小雨の降る中、小屋を起点とするフットパスに入ったら、素晴らしいキノコに出会った。ヤマドリタケモドキ、いわゆるポルチーニではないかと直感した。でも違うかもしれない。イグチにもいろいろあるので、採って食べたりしないが、このアングルで風景を眺めるだけで胸が踊った。 ■9/06 日本人の緑願望は借り物でないか ~わたしが見た庭と緑 5~  日本人は身の周りの緑に対して、欧米人とはかなり違った感性を持っているのではないかと思う。例えば、上の写真は、緑被率40%と言われるオークランドの住宅街だが、歩いてみるとなんだか緑が多すぎ圧迫感がある。わたしの住む近隣では白老に「林に囲まれたこと」で特徴づける温泉付き住宅地があるが、ここもうっとおしい。霧がかかり冬は寒いところで、緑の過多は良しあし微妙なのだ。友人の先生の協力で帯広三条高校で生徒数百人にアンケートをしたら、通勤時の田園景観など緑には充足している彼らは、ことさら緑の公園など期待していなかった。 しかし日本では、住民一人当たりの公園面積を欧米に並ぶべく、努力してきたし、明治以降、欧米でビックリ仰天した公園のありさまに、追いつき追い越せの精神で懸命に模倣してきたようだ。だが、どうも日本人の公園感覚は、それら都市計画的なものと違う。英国が産業革命による環境劣悪化に、労働者が緑やオープンスペースを求めて暴動を起こした渇望とは、ほぼ無縁なのだ。神社仏閣の境内や、花見の行楽や、土手の花火と、とかく緑への渇望の向きやベクトルが違う。国立公園もアメリカがモデルのようだし、欧米化は喫緊の目標だった。先日、、ひさびさに厚真のニュータウンに行ってみたが、わたしにはやはり暗くて圧迫感を感じた。「緑豊かなマチ」は行政や有識者の喧伝に刷り込まされた結果なのではないか。 ただ待てよと思う。インドの田舎では菩提樹の根元に牛たちが占領して憩っていたし、上のオークランドも陽ざしが強くて日光を遮りたい願望は確かにあった。つまるところ、胸に手をあてて、自分は何を「快」と思うのか、もういちど考えてみて、コツコツと実現に向かうしかない。その思いが都市計画にどう反映されるかだ。白幡洋三郎・飯沼二郎の共著『日本文化としての公園』を読みながら、我が意を得たりといっしょに考えた。日本各地の緑は、近代・現代を経てもうひとつ成熟して次のステージに向かうのではないか。 |

一見、無鉄砲にも見える捨て身の料理人生、旅行の合間に引き込まれるように興味深く読んだ。

一見、無鉄砲にも見える捨て身の料理人生、旅行の合間に引き込まれるように興味深く読んだ。

女性史『勇払原野の女たち』をひもとく。

女性史『勇払原野の女たち』をひもとく。

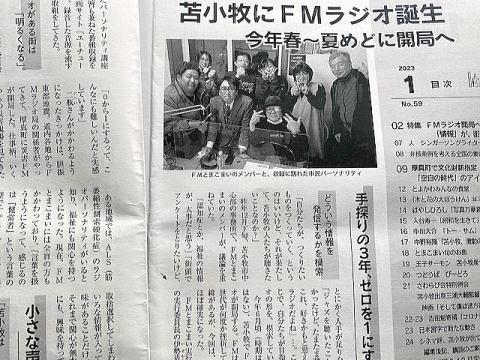

苫小牧の小さなミニコミ誌「ひらく」が、新年早々うれしい特集をしている。人口の割にFM局がないのはおかしい、などと他人事のように言う人もいたが、遊び気分とは違ってビジネスだから、何かと立ち上げが難しいのだろううなあと思ってみていた。その実、なんどか開局の試みはなされたようで、これまで結実に至らなかったものだ。たかがFMなどという人もいようけれど、わたしは街の民度を示すような重要なツールだと思っていて、チャンスがあれば是非応援したいと思っていた。『ハスカップとわたし』を発刊する際にも、街づくりのプロジェクトとしてハスカップ・イニシアチブを想定し、ハスカップを真ん中に置いて、市民の集うプラットホームのようなものを標榜していたから、スキームとしてはゴールの一つに、当然のようにFM局を掲げていた。

苫小牧の小さなミニコミ誌「ひらく」が、新年早々うれしい特集をしている。人口の割にFM局がないのはおかしい、などと他人事のように言う人もいたが、遊び気分とは違ってビジネスだから、何かと立ち上げが難しいのだろううなあと思ってみていた。その実、なんどか開局の試みはなされたようで、これまで結実に至らなかったものだ。たかがFMなどという人もいようけれど、わたしは街の民度を示すような重要なツールだと思っていて、チャンスがあれば是非応援したいと思っていた。『ハスカップとわたし』を発刊する際にも、街づくりのプロジェクトとしてハスカップ・イニシアチブを想定し、ハスカップを真ん中に置いて、市民の集うプラットホームのようなものを標榜していたから、スキームとしてはゴールの一つに、当然のようにFM局を掲げていた。

正月2日のラジオ深夜便のトップ「ほむほむのふむふむ」は、歌人・穂村弘と俵万智のスペシャル対談で、深夜の約2時間、興味深く聞いた。驚いたことに2022年は短歌ブームだった、というのである。わたしはそんなこととはつゆ知らず、読売新聞が毎週月曜日に掲載するの歌壇俳壇の作品のうちから、毎日早朝10~20を声を出して読むことを、早起きして通勤しなくてもよくなってからの日課にしてきた。ボケ防止も意図した「早朝音読」である。

正月2日のラジオ深夜便のトップ「ほむほむのふむふむ」は、歌人・穂村弘と俵万智のスペシャル対談で、深夜の約2時間、興味深く聞いた。驚いたことに2022年は短歌ブームだった、というのである。わたしはそんなこととはつゆ知らず、読売新聞が毎週月曜日に掲載するの歌壇俳壇の作品のうちから、毎日早朝10~20を声を出して読むことを、早起きして通勤しなくてもよくなってからの日課にしてきた。ボケ防止も意図した「早朝音読」である。